史料にみる桜島大正噴火(1)

史料にみる桜島大正噴火(1)

|

| 閉塞される瀬戸海峡(宮原垂水郵便局長撮影) |

|

| 勅令「主務大臣職権ヲ縣知事ニ委任スルノ件」 |

その前に当時の統治システムを略述しておきます。明治維新により中央集権的な国家が生まれましたが、内治は主として内務省(初代内務卿大久保利通)が所管しました。土木・衛生から警察・消防まで広範囲を所管していて、「官庁の中の官庁」と呼ばれ、強大な権限を有していました。地方行政は国→県→郡→市町村といった階層構造を採っており、県・郡にはそれぞれ官選の知事・郡長が置かれています。郡は明治32年(1899)~大正15年(1926)の間だけ存在した組織で、府県で処理するには小さく、町村で処理するには大きい事務を処理する中間機関です。実務行政官はこの郡にいたようで、桜島大正噴火の場合には、どうも郡役所が前面に出て対応したようです。

もちろん、天皇制ですから、勅令という超法規的措置も可能でした。前年大正2年の北海道・東北地方の凶作と桜島噴火に対処するために、内務大臣・大蔵大臣・文部大臣の地方行政に関する職権を県知事に委任する勅令を6月に発しています。これにより、県知事はかなり自由な裁量権と財源を行使できるようになりました。

総括報告書

総括報告書

|  |  |  |  |

| 鹿兒島縣(1927) | 囎唹郡役所(1916) | 鹿兒島測候所(1916) | 九州鐵道管理局(1914) | 鹿兒島新聞(1914) |

- 鹿兒島縣編(1927)『櫻島大正噴火誌』

- 鹿兒島縣肝属郡役所(1915)『櫻島爆發肝属郡被害始末誌』

- 鹿兒島縣囎唹郡役所(1916)『櫻嶌爆發誌』

- 鹿兒島郡東櫻島村役場(1925)『大正三年櫻島爆發遭難録』

- 肝属郡垂水村教育會(1915)『垂水村郷土誌 附録第六 大正三年櫻島爆發概要』

- 鹿兒島市役所編纂(1924)『鹿兒島市史』

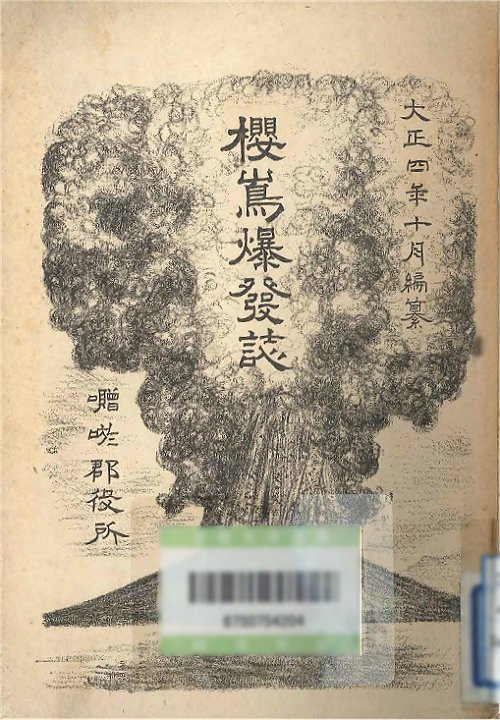

- 鹿兒島測候所(1916)『大正三年櫻島大噴火記事・第一編・第二編』

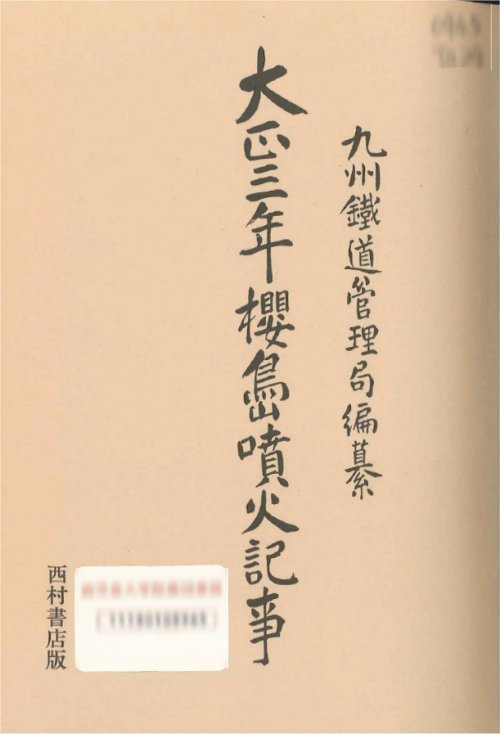

- 鐵道院九州鐵道管理局編纂(1914)『大正三年櫻島噴火記事』

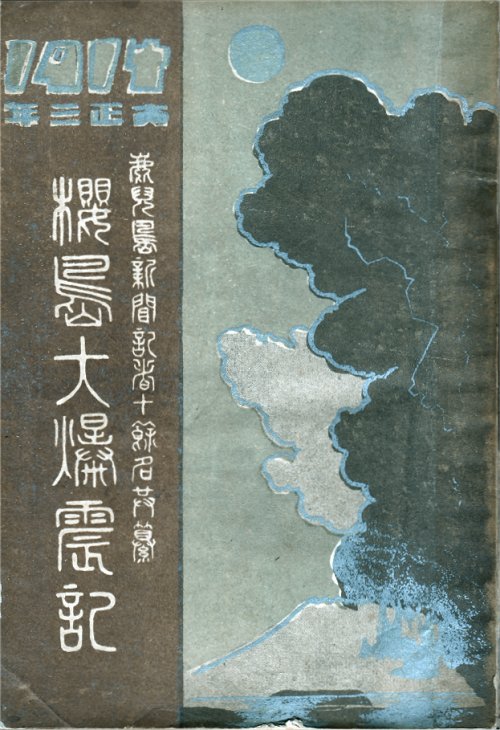

- 鹿兒島新聞記者十餘名共纂(1914)『大正三年櫻島大爆震記』

報道

報道

|

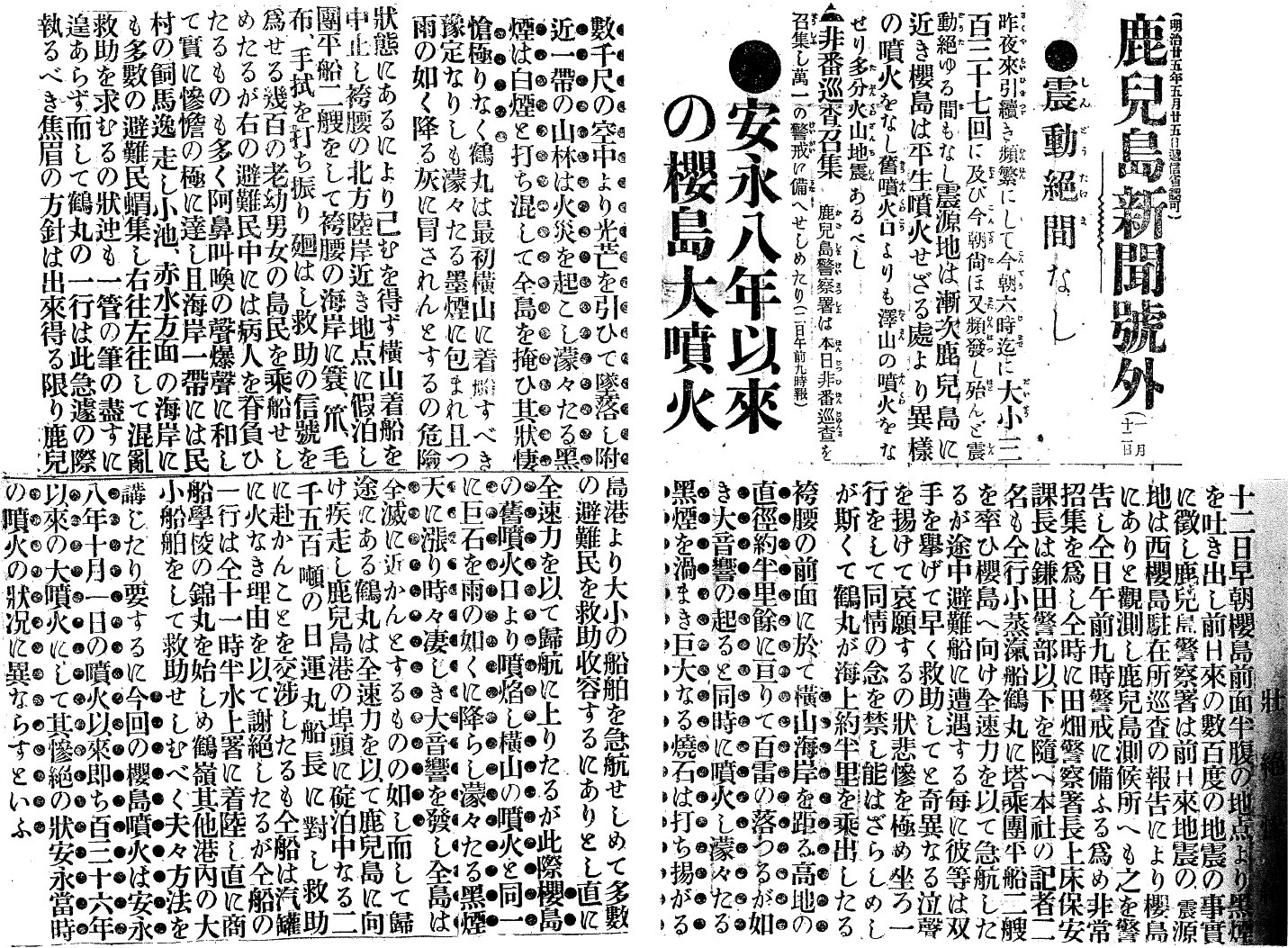

| 鹿兒島新聞號外(1月12日)(田村,2015による) |

|

| 大阪朝日新聞號外(1月13日) |

それでは、県外ではどのように報道されたのでしょうか。九大医学部の医師や医学生の追憶記には、「鹿児島市全滅」との福岡日日新聞(現西日本新聞)号外の報道に驚いて、早速救援に向かったとありますが、西日本新聞社には、そのような号外は残っていませんので、確認できませんでした。なお、福日13日通常号では、「時々凄じき大音響を發し全嶋の全滅は目前に迫りつゝあるものゝ如し」とあり、「鹿児島全滅」とは書いてありません。

九州外の新聞についても、横浜にある日本新聞博物館でいくつか調べてみましたが、たとえば、大阪朝日新聞(現朝日新聞)の13日号外では、「海嘯襲來す」「有毒瓦斯發生」「櫻島死傷者は百四名」などとデマや誇大な数字が報道されています(翌日の第三號外では「海上に大爆發」の報も)。

<注> 鹿児島測候所には旧式のミルン式地震計1台しかなく、地震火山の専門家もいなかったため、「震源地点は4・5里の陸上にありて、客年の伊集院地震に関連せる震源に発したるものの如し」として、桜島噴火の危険性を一貫して否定し続けていました。10年後東桜島小学校にいわゆる「科学不信の碑」が建立された原因です(その3参照)。

噴火の様子

噴火の様子

|  |

| 白陽画(加治木郷土館所蔵) | 篠本二郎?のスケッチ(東大理学部蔵) |

たまたま帰省中だった洋画界の重鎮黒田清輝や黒田の弟子山下兼秀(山形屋)の油絵などもあります。宮原を除き、多くの写真や絵画は鹿児島市側から見た光景ばかりですが、珍しいものでは、加治木の旧家に日本画が残されていました(白陽画)。加治木は桜島の真北に位置します。東西両山腹の同標高附近から噴煙を上げています。割れ目噴火をよく示しています。東大理学部地球惑星科学科小藤文庫には、小藤のフィールドノートの他に、5冊のスケッチブックが保存されています。大噴火前の午前8時30分の「南嶽ノ山頂ヨリ細キ二條の蒸氣昇リ…」から始まっていますので、小藤来鹿以前の時刻ですから、小藤の描いたものではありません。七高(現鹿大)地質学鉱物学講師の篠本二郎のハガキが貼り付けられていますから、恐らく篠本が恩師にプレゼントしたのでしょう。篠本は測候所の「櫻島には異變なし」との見解に反対した人で、大噴火前から前兆現象に気づいて記録していたことになります。5冊にわたってスケッチと共に記載もありますから、画家の目と違って科学者の目による長期観察ですので、大変貴重です。

|  |

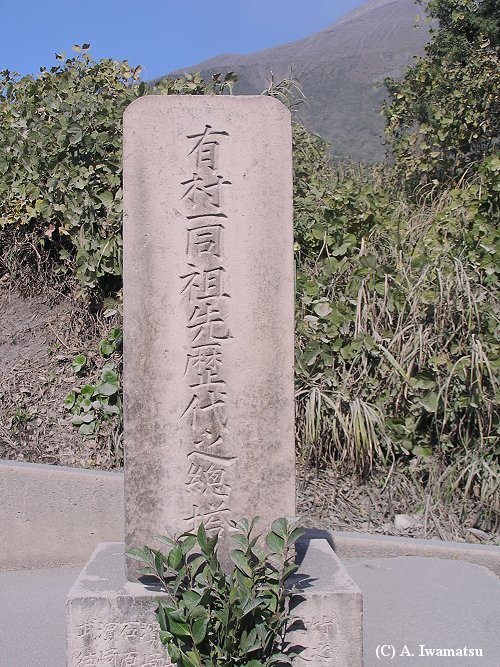

| 櫻島爆發紀念(東桜島村有村) | 有村一同祖先歴代之總塔(有村) |

櫻島爆發紀念(東櫻島村有村;大正5年建立)

東櫻島村有村氣候温暖土地豐饒五穀砂糖煙草瓜柑橘ノ類總テ穰ラサルナク村民永ク其天然ノ慶澤ニ依ラン亊ヲ期セリ大正三年一月十一日午前十一時ノ頃ヨリ絶へス地大ニ震フ一分時平均三回人心戦々兢々タリ翌十二日午前九時半西櫻島村赤水ノ直上東櫻島村鍋山ヨリ殆ント同時ニ白煙起ル十時五分天地ヲ碎ク大鳴動ト共ニ此處櫻島ハ凄惨ナル大爆發ヲ始メ全島悉ク阿鼻叫喚ノ巷ト化シ終夕島民生色ヲ失ヒ或ハ自ラノ船ニ或ハ救護ノ船ニ乗ジテ倉皇難ヲ對岸ニ避ク爾來鳴動噴煙憩ムコトナク村民ハ空ジク袖手他人ノ同情ニ生クルノミ九旬ノ後危険漸ク減ゼシヲ以テ故山追懐ノ念ニ駆ラレテ歸リミレバ哀レ天然ノ豊土ハ忽チニシテ累々タル熔岩ト化シ家モ畑モ舊態尋ヌルニ由ナシ此ニ於テカ有村百五戸村民六百有余多クハ肝属郡花岡村残余ハ種子島ノ官有地ニ移住ス(後略)

なお、有村集落の墓地は溶岩に埋没してしまいましたので、噴火2年後、有村集落を見下ろす場所に「有村一同祖先歴代之總塔」という共同墓碑を建立しました。

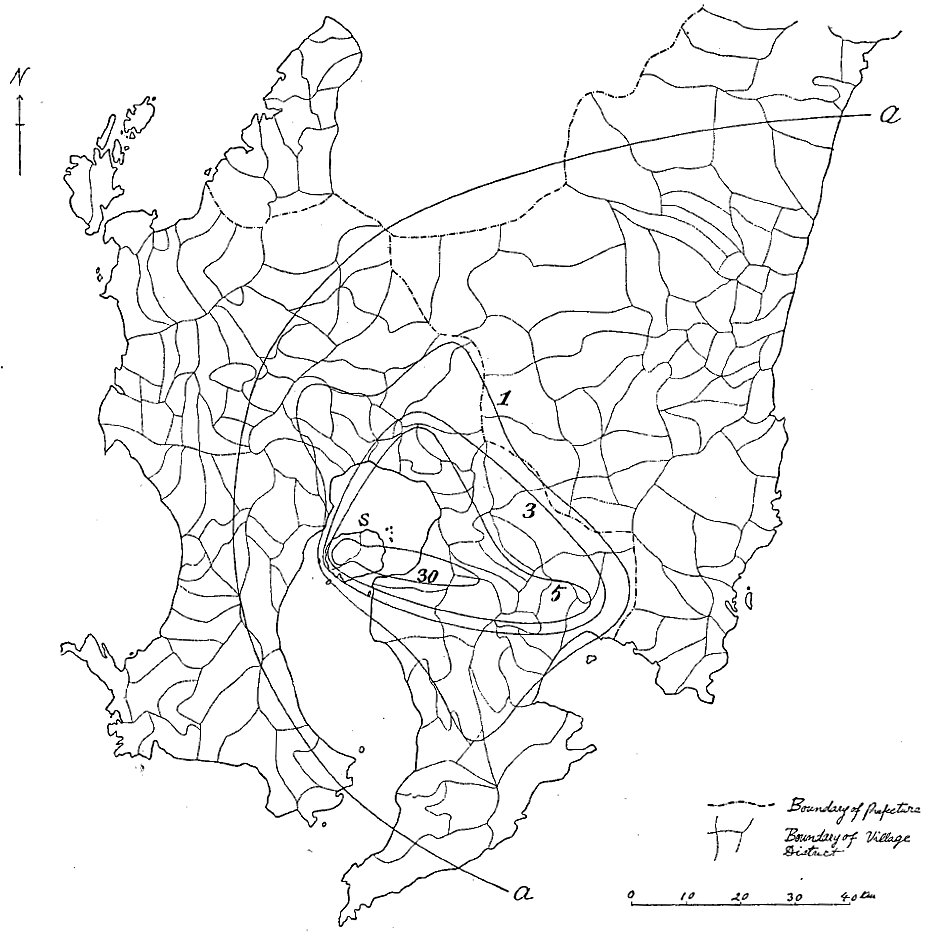

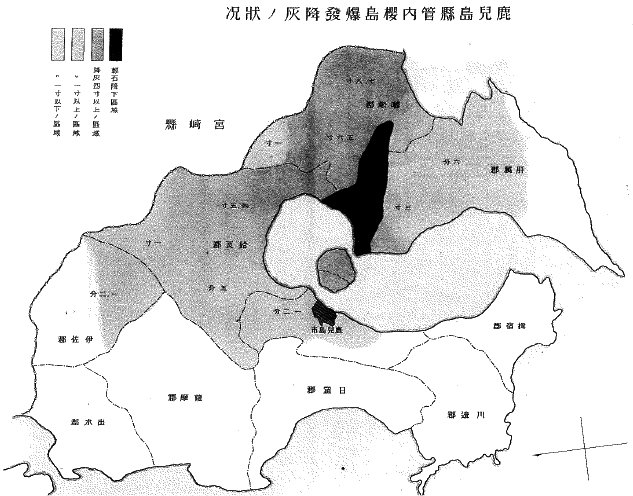

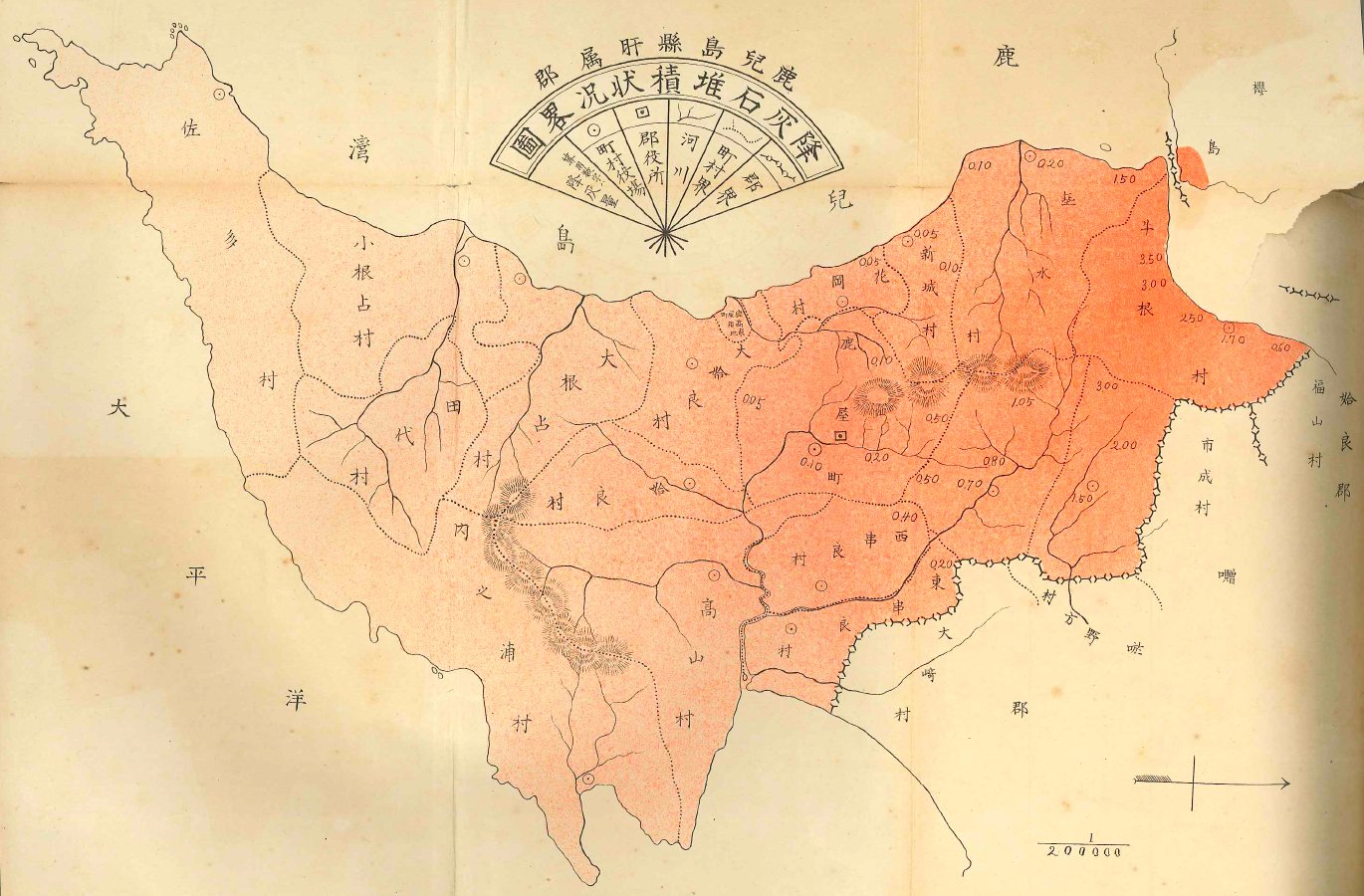

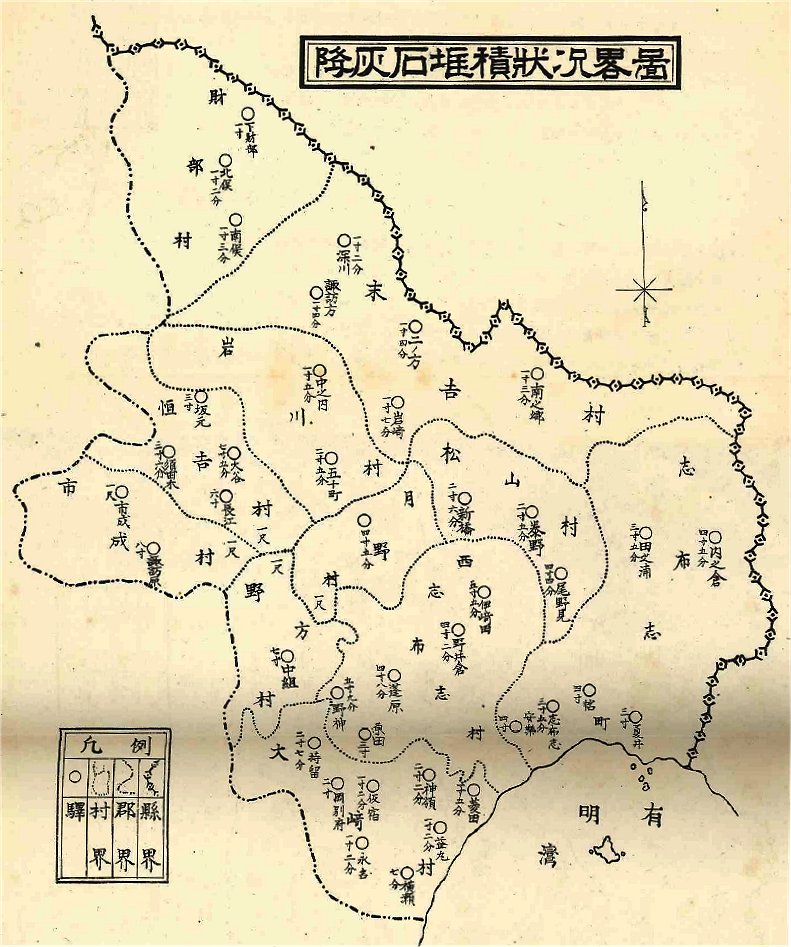

降灰状況

降灰状況

|  |  |  |

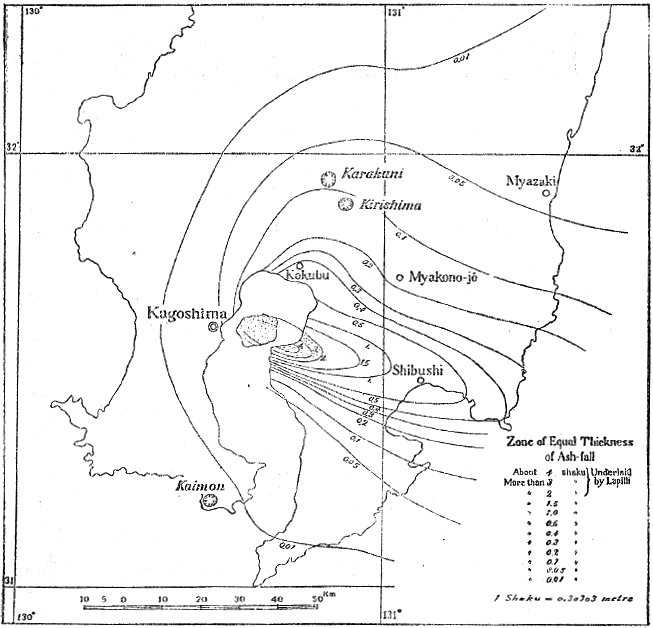

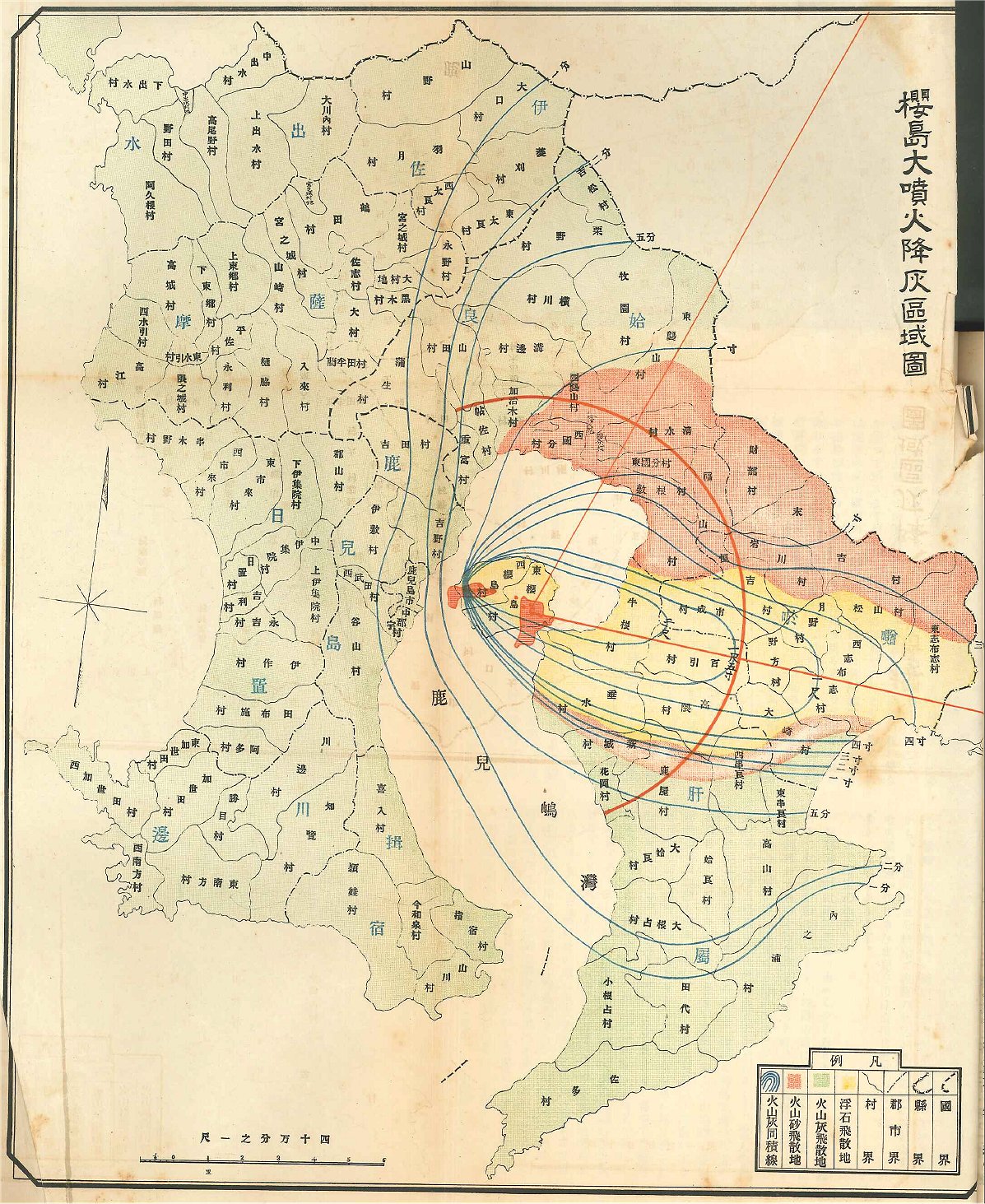

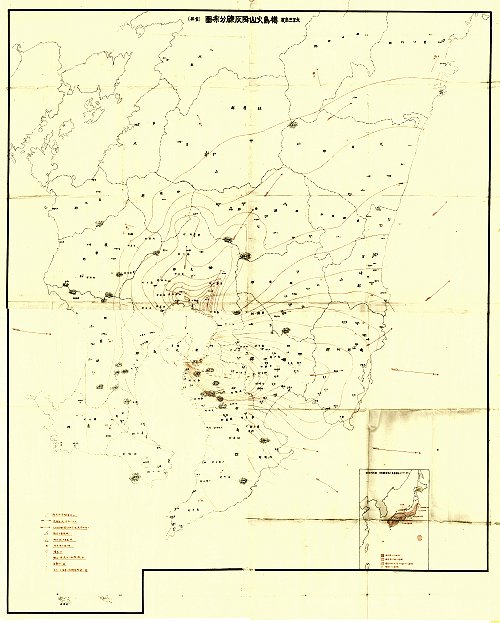

| Omori(1920) | 鹿兒島縣?(島津家文書) | 肝属郡役所(1914) | 囎唹郡役所(1916) |

|  |  |

| Koto(1916) | 佐藤傳蔵(1914? 噴火誌による) | 金井(1920) |

|  |

| 小林・溜池(2002) | Todde et.al.(2017) |

| 1尺(30cm)等層厚線 紫:Koto,桃:佐藤,赤:金井,靑:小林,緑:Todde |

一方、学者の論文では、等層厚線図isopach mapが採用されています。等層厚線は点データから内挿して描くもので、それほど厳密ではありません。したがって、細かに異同を論じても意味はありませんが、ジオレファレンス<注>して現在の地形図に落としてみました。右図は1尺ライン(21世紀の論文はメートル法なので内挿して30cmラインを作図)を示したものです。なお、地震学者大森房吉も等層厚線図を描いていますが、現地踏査したわけではなく市町村の報告に基づいて作図したらしく、あまりに大雑把なので除外します。また、金井眞澄の図は鹿児島高等農林の研究報告に書いたもので、サーキュレーションが極めて悪く、理学系の火山学者には全く知られていませんでした。今回のアーカイブ作業で発見されました。噴火直後調査に訪れた地質学者小藤文次郎(東京帝大)と佐藤傳蔵(地質調査所)の等層厚線はよく一致しています。また、この分布主軸の方向は島津家文書の軽石降下区域の主軸とほぼ一致しています。一方、鹿児島高等農林の金井(土壌学者?)は、東京から短期間訪れた地質学者たちと違って、地元の地の利を生かして長期間克明に調査したでしょうから、この図が一番信頼性が高いものだろうと考えられます。地質学者の図より大きく南に張り出しています。大森の等層厚線図を見ると、国分方面と鹿屋方面に張り出していますから、大局的には金井の図と似ています(小藤や佐藤の図でも薄い部分は国分方面に張り出しが見られます)。ちなみに近年の地質学者の描いた等層厚線図を示します(小林・溜池,2002; Todde et.al., 2017)。両者ともほぼ一致します。しかし、大正時の地質学者の図と比較すると、かなり明瞭な差異が認められます。21世紀のデータは大正時のデータに比し、30cm(1尺)コンターの分布面積が極端に狭い、つまり層厚が薄いという点が目立ちます。分布主軸の方向も大正時はESE方向なのに対し、21世紀のデータはほぼE方向です。

さて、これをどのように見れば良いのでしょうか。層厚が薄いのは圧密と雨風による浸食が原因でしょう。人為的な排土も影響しているかも知れません。主軸の方向については、誤差の範囲と見るにはあまりに違いがはっきりしているように思います。安井ほか(2007)は、大正噴火を3つのステージに分けています。ステージ1は1月12日午前10時過ぎからの約30時間で、プリニー式噴火により大量の軽石を噴出しました。ステージ2は、14日~1月末頃までで、東西両山腹から溶岩が溢流した時期です。火山灰を噴き上げる噴火もしばしばありました。ステージ3は、2月から翌年9月頃までで、東側山腹の穏やかな溶岩溢流で特徴づけられます。時には断続的な火山灰噴火もありました。一方、一番新しいTodde et. al.の論文ではテフラを火山礫lapilliサイズの軽石を含むT1~T3のユニットに分け、さらにそれらを覆う火山灰だけのT4ユニットを識別し、南縁だけに分布するとしました。これらのことを勘案すると、Kotoや佐藤らはステージ1の主としてプリニー式噴火の堆積物を観察しただけだったのに対し、金井は地元にいたので、広範囲長期間にわたる堆積物の観察が可能でした。そこで、ステージ2~3の火山灰層も記載に含めたため、分布が異なるのだろうと考えられます。風向きがステージ1とは異なり、Todde et. al.の示したように、南に偏ったのかも知れません。しかし、金井の図では、国分や隼人にもかなり厚く降灰があったようですから、風向きは長期間、姶良~国分~鹿屋方向の間を変動したのでしょう。近年の地質学者の図と大正時代の地質学者の図とで分布主軸が異なるのは、主軸の南側が高隈山系であり、串良川などの源流に当たる点が効いているように考えられます。ここでは後述のように、10年近く土石流や洪水が頻発しました。露頭は道路の切り割りで見られることが多く、その道路は谷沿いに造られることが通例ですから、浸食しつくされて、現在では露頭があまり残っていないからではないでしょうか。また、金井の主要関心事は農地でしたから、山麓斜面の農地調査も行いました。しかし、農地の露頭は消滅することが多く、地質学者の目には留まりません。

謝辞: 地図のジオレファレンスについては、日本地図センター田中圭氏のお手を煩わせました。記して謝意を表します。

| 2つの埋没鳥居 | 黒神埋没鳥居3Dモデル | 牛根埋没鳥居3Dモデル |

| (マウスで回転・拡大・縮小は自在にできます。原口強氏提供) | ||

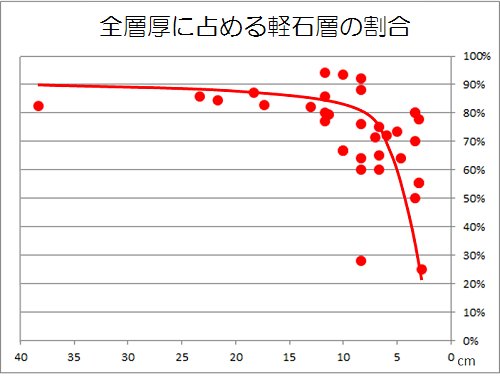

軽石と火山灰の量比

軽石と火山灰の量比

| > |

| 降灰層厚(櫻嶌爆發誌から岩松作図,単位:寸) (金井の等層厚線図の単位はcm換算) |

| |||||||||||||

| |||||||||||||

| 全層厚中に占める軽石層の割合 (『櫻嶌爆發誌』より岩松作図) |

地震

地震

| 震度階:Ⅰ(微震),Ⅱ~Ⅲ(弱震),Ⅳ(強震)(背景地図は伊能大図) |

印で、確かに震度Ⅳ強震のところです(ちなみに

印で、確かに震度Ⅳ強震のところです(ちなみに 印は江戸時代の御船手跡)。具体的に倒壊個所を特定するデータは乏しいのですが、松原稲荷神社が倒壊したことははっきりしています。境内の記念碑(

印は江戸時代の御船手跡)。具体的に倒壊個所を特定するデータは乏しいのですが、松原稲荷神社が倒壊したことははっきりしています。境内の記念碑( 印)には、「偶々大正寅三年一月櫻島ノ爆發ニ際シ神殿ノ崩

印)には、「偶々大正寅三年一月櫻島ノ爆發ニ際シ神殿ノ崩市街地だけでなく、郊外でも被害が出ています。西武田村誌には、次のような液状化をうかがわせる記述があります(西武田村は1889年、西ノ別府村・武村・田上村が合併してできた村で、現在の鹿児島市武・田上地区)。

「田上川の堤防には長さ數間に及ぶ數十の大龜裂を生じ、田上尋常高等小學校(右図

印)の校庭にも處々龜裂を生じ其の裂口より濁水滔々と湧き出で瞬間にして脛を没するに至り當日宿直して熱心に救護に從事中の松元訓導の如き全く海嘯の襲來と仰天せし程なりと。」

印)の校庭にも處々龜裂を生じ其の裂口より濁水滔々と湧き出で瞬間にして脛を没するに至り當日宿直して熱心に救護に從事中の松元訓導の如き全く海嘯の襲來と仰天せし程なりと。」また、同誌には、地震による崖崩れの記述もあります。 「天神が瀬戸(右図

印)數十間に亙りて崩壊し折からの月明をたどりて谷山方面へと連續して遁れ行く避難者を地下十三間の底に壓死せしめたり。道路傳へて數十人の慘死者あるべしと、谷口知事命じて晝夜兼行して発掘せしむ。而も爆震は未だ止まざれば尚破壊するの恐ありて危險甚だし。村靑年會員危險を冒して一月十五日より発掘に着手し二十三日に全部死體を掘り出すを得たり。埋沒者十名左に其の氏名及原籍地を錄せん。

印)數十間に亙りて崩壊し折からの月明をたどりて谷山方面へと連續して遁れ行く避難者を地下十三間の底に壓死せしめたり。道路傳へて數十人の慘死者あるべしと、谷口知事命じて晝夜兼行して発掘せしむ。而も爆震は未だ止まざれば尚破壊するの恐ありて危險甚だし。村靑年會員危險を冒して一月十五日より発掘に着手し二十三日に全部死體を掘り出すを得たり。埋沒者十名左に其の氏名及原籍地を錄せん。鹿児島市盬屋町3名、鹿児島市山ノ口町1名、鹿児島市新町1名、谷山村五ヶ別府5名(氏名・年齢略)

この住所を見ると、桜島の人は誰もいません。恐らく津波襲来のデマに惑わされて避難した人たちだったのでしょう。なお、天神ヶ瀬戸のどこで崩壊があったのかハッキリしませんが、田上自動車学校の下あたりではないかと言われています。

二次災害(土砂災害・水害)

二次災害(土砂災害・水害)

|

凡 例  爆発の経緯・教訓 爆発の経緯・教訓(30基)  地震 地震(1基)  耕地整理・河川改修 耕地整理・河川改修(17基)  地盤沈下・護岸修復 地盤沈下・護岸修復(8基)  移住 移住(13基)  その他 その他(2基) マーカーをクリックすると写真のサムネイルがポップアップします。碑文等、詳しくは知的散策マップをご覧ください。 |

|  |

| 堤塘工事紀念碑(観音淵) | 第二回河川紀念碑(高隈中央) |

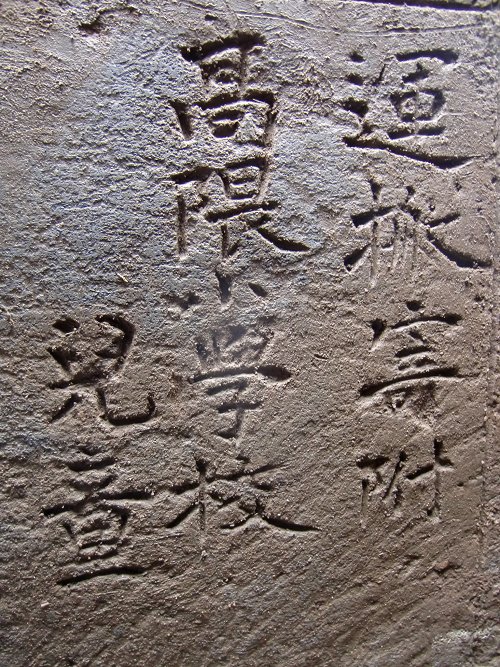

中には高隈中央のように同じ場所に改修記念碑と第2回改修記念碑と2基もあるところもありました。重機のない時代、地域住民の勤労奉仕で修築したのが、打ち続く土石流で毀され、再度やり直しをしたのです。碑文末尾には「運搬寄附 高隈小學校兒童」とありました。

大正土石流堆積物( )と氾濫河川(\)(下川・地頭薗,1991) )と氾濫河川(\)(下川・地頭薗,1991) |

「一度急雨沛然として至らんかセメント質を帶ひて凝結せる灰砂に覆はれたる土地は吸収力なく停滯力なく降るに從ひ低きを求めて滔々流下し山林よりは巨大なる根扱きの樹木及巨巖大石を押流せし慘狀普通の洪水と比すべくもあらず」

また、3月6日には桜島からの避難者が犠牲になったようです。

「三月六日夜の大豪雨は各河川共夥しき增水を來し洪水と變し家屋多數を流失せしめ市木にては女一人溺死し海潟に於ける櫻島罹災民収容所にては爆發當時同樣の騒擾を演出し孰れも悲鳴をあげて避難したるが其内兒童參名男一名は洪水に押流されて無慘の溺死を遂けたり」

こうした文献の記載では、土石流発生河川名は分かるものの具体的発生地点は特定できません。そこで、下川・地頭薗(1991)は、大正軽石を含み、かつ、大正テフラで覆われていない堆積物の分布を現地踏査により明らかにしました。上図は小さな論文付図をトレースしたものですから、GISの精度はありません。参考程度と考えてください。やはり高隈~鵃岳山系に集中しています。当初は源流域で発生していましたが、被害地域は東串良村など下流域に拡大しました。水害です。その後、発生頻度は減少しつつも、大正15年頃まで長期にわたって土石流・洪水が続きました。

二次災害(地殻変動・地盤沈下)

二次災害(地殻変動・地盤沈下)

|  |

| 霧島市小村新田「堤塘竣工記念碑」 | |

| |

| 姶良市塩釜公園「塩田の碑」 | 桜島大正噴火時の地盤沈下(Koto,1916) |

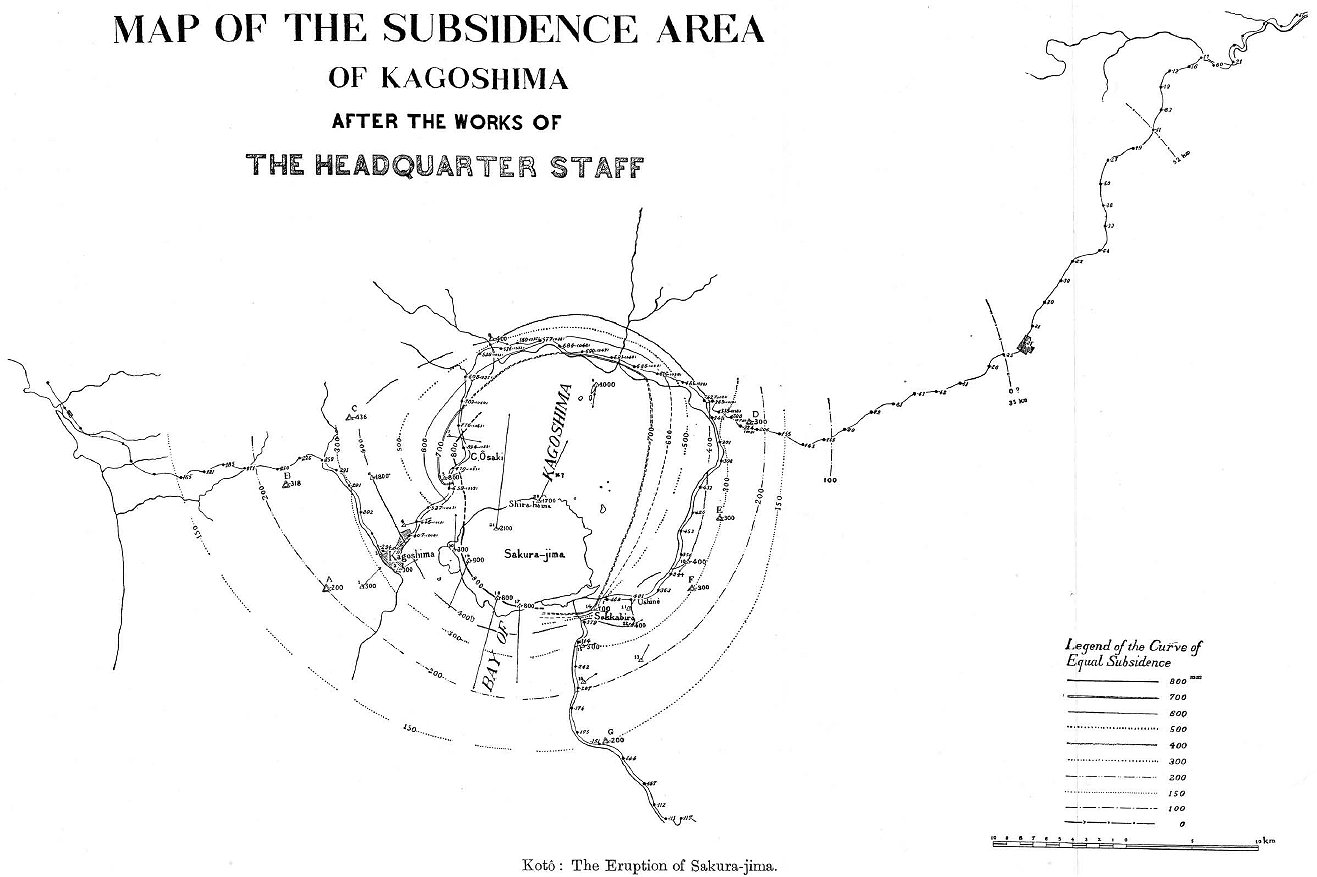

実は幸いなことに、大正噴火に先立って明治年間に陸地測量部が桜島と鹿児島湾周辺の水準測量や三角測量を実施していましたし、鹿児島県による鹿児島港の潮位観測も行われていました。噴火後、大森房吉や震災豫防調査会の要請を受け、直ちに再測が行われます。その結果、姶良カルデラを中心に大規模に沈降したこと、水平変位は割れ目噴火と整合的で、桜島の北側は北へ、南側は南に変位し、東西にはほとんど変化が見られないとのデータが得られました。

文献:

- Biass, S., Todde, A., Cioni, R., Pistolesi, M., Geshi, N. & Bonadonna, C.(2017), Potential impacts of tephra fallout from a large-scale explosive eruption at Sakurajima volcano, Japan. Bull. Volcanol., Vol.79, No.10, p.1-24.

- 今村明恒(1920), 九州地震帯. 震災豫防調査會報告, No.92, p.1-94.

- 井村隆介(2020), ディープネットワークを用いた桜島大正噴火映像のカラー化とそれを用いた啓発活動. 鹿児島大学地震火山地域防災センター令和元年度活動報告書, p.113-118.

- 岩松 暉・橋村健一(2014), 桜島大噴火記念碑―先人が伝えたかったこと―, 徳田屋書店, 291pp.

- 岩松 暉(2013), 石碑にみる桜島大正噴火の災害伝承. WESTERN JAPAN NDICニュース, No.49, p.15-24.

- 岩松 暉(2019), 史料にみる桜島大正噴火. 自然災害科学, Vol.38, No.3, p.289-306.

- 鹿兒島郡東櫻島村役場(1925), 大正三年櫻島爆發遭難録. 鹿兒島郡東櫻島村役場, 21pp.

- 鹿兒島縣編(1927), 櫻島大正噴火誌. 鹿兒島縣, 466pp.

- 鹿兒島縣肝属郡役所(1915), 櫻島爆發肝属郡被害始末誌. 鹿兒島縣肝属郡役所, 524pp.

- 鹿兒島縣立圖書館(1925), 櫻島噴火記(大正14年版) 附 噴火年表並近國噴火 噴火記念室及噴火に關する圖書. 鹿兒島縣立圖書館, 22pp.

- 鹿兒島縣囎唹郡役所(1916), 櫻嶌爆發誌. 鹿兒島縣囎唹郡役所, 164pp.

- 鹿兒島市役所編纂(1924), 鹿兒島市史. 鹿兒島市役所, p.291-323.

- 鹿兒島新聞記者十餘名共纂(1914), 大正三年櫻島大爆震記. 櫻島大爆震記編纂事務所, 340pp. + 16pp. + 4pp.

- 鹿兒島測候所(1916). 大正三年櫻島大噴火記事・第一編・第二編. 附録 大正三年櫻島山大噴火實寫圖(松田和集), 鹿兒島測候所, 28pp. + 26pp. + 13pp.

- 金井眞澄(1920), 大正參年度に於ける櫻島火山の噴火状況並に噴出物及作物栽培に關する調査試驗報文. 鹿兒島高等農林学校「櫻島火山の大正三年に於ける噴火状況並噴出物に關する調査報文」, 付図.

- 肝属郡垂水村教育會(1915), 垂水村郷土誌 附録第六 大正三年櫻島爆發概要. 肝属郡垂水村教育會, p.325-356.

- 小林哲夫・溜池俊彦(2002), 桜島火山の噴火史と火山災害の歴史. 第四紀研究, Vol. 41, No.4, p.269-278.

- Koto, B.(1916), The great eruption of Sakura-jima in 1914. Jour. Coll. Sci., Imperial Univ. Tokyo, Vol.38, Art.3, p.1-237.

- 九州鐵道管理局編纂(1914), 大正三年櫻島噴火記事. 九州鐵道管理局, 327pp.

- Koto, B.(1916), The great eruption of Sakura-jima in 1914. Jour. Coll. Sci., Imperial Univ. Tokyo, Vol.38, Art.3, p.1-237.

- 松本榮兒(1915), 西武田村誌. 田上尋常高等小學校, 283pp.

- 内閣(1914), 御署名原本・大正三年・勅令第百十九号・町村行政ニ関シ主務大臣許可ノ職権ヲ県知事ニ委任スル件. 国立公文書館アジア歴史資料センター.

- 内務省警保局(1914), 大正三年一月櫻島爆発ニ関スル被害其ノ他ノ概況.(国立国会図書館デジタルコレクション)

- Omori, F.(1916), The Sakura-jima eruption and Earthquakes Ⅱ. Chap.Ⅴ Accumulation and transportation pf ashes thrown out during the Sakurajima eruptions of 1914. Bulletin of the Imperial Earthquake Investigation Committee, Vol.8 No.2, p.113-133.

- Omori, F.(1916), The Sakurajima eruptions and earthquakes. Ⅱ, Chap. Ⅶ Level change and horizontal displacement of the ground caused by the Sakura-Jima eruption of 1914. Mem. Imp. Earthq. Invest. Committee, Vol.8, No.2, p.152-179.

- 下川悦郎・地頭薗隆(1991), 大正3年桜島大噴火が火山周辺域の侵食災害に及ぼした影響. 自然災害科学研究西部地区部会報, No.12, p.73-80.

- 陸地測量部(1915), 櫻島爆發後ニ於ケル鹿兒島縣下地形ノ変状及地盤ノ変動. 陸地測量部, 13pp.

- 田村省三(2015), 櫻島爆發報告書類, 尚古集成館紀要, No.14, p.7-40.

- Todde, A., Cioni, R., Pistolesi, M., Geshi, N. & Bonadonna, C.(2017), The 1914 Taisho eruption of Sakurajima volcano: stratigraphy and dynamics of the largest explosive event in Japan during the twentieth century. Bull. Volcanology, Vol.79, No.10, p.1-22.

- 内田孝蔵/〔ほか〕(1937), 大正三年櫻島噴火探検二十五周年追憶記. 飯島診療所, 42pp.

- (), . , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

参考サイト:

- 桜島大噴火記念碑

- 桜島大正噴火100周年記念誌(鹿児島県)

初出日:2019/04/14

更新日:2022/10/19