甲突川の水害

甲突川の水害

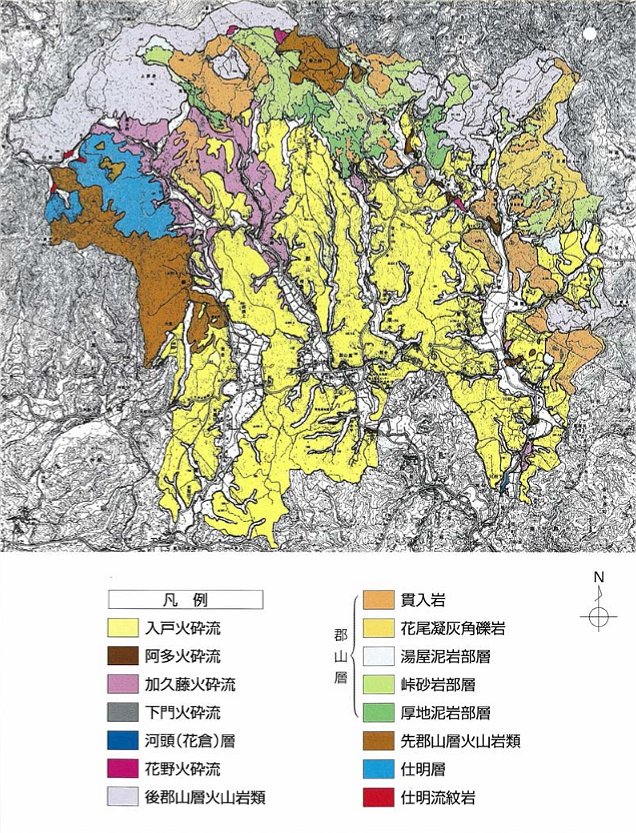

甲突川沿いの地質・地形

甲突川沿いの地質・地形

|

||||||

| 郡山層 | 加久藤pf | 阿多pf | 下門pf | 河頭層 | 花野pf | |

| 源流域の地質(郡山町郷土誌,2006) | 甲突川河床の地質(大木鹿大名誉教授による)(左→右:上流→下流) | |||||

|  |

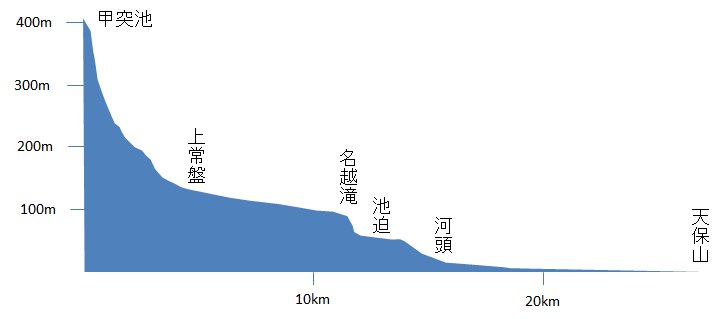

| 甲突川縦断曲線 | 1993年災害時の名越の滝周辺(鹿児島県,2003) |

ここより低いところは湖成層である郡山層からなります。郡山層は約260万年前の地層で中期北薩火山岩類と同時期です。したがって、火山活動が活発でしたから、溶岩や火砕流、貫入岩などが挟まって、大変複雑な構成をしています。この郡山層を覆って、約185万年前の

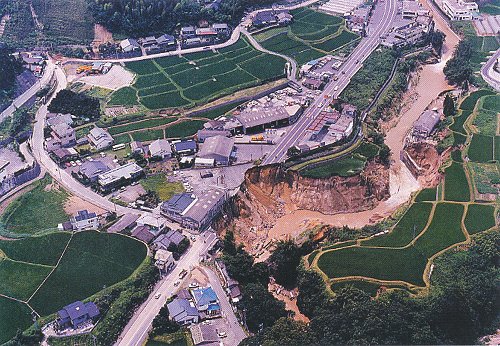

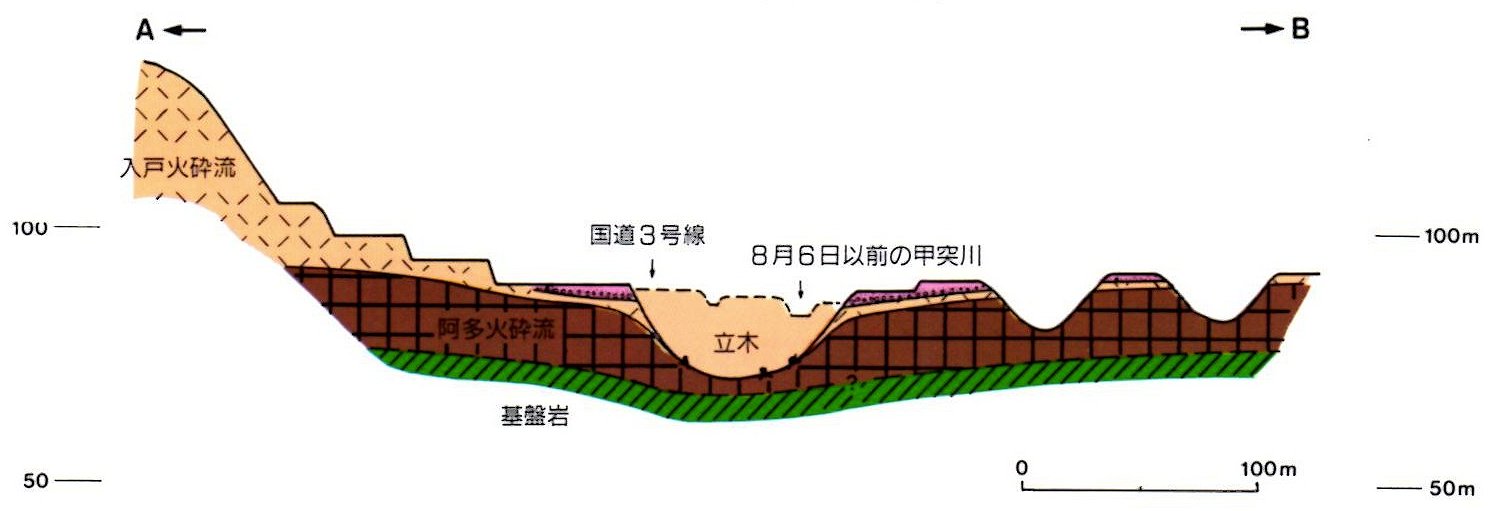

大木公彦鹿大名誉教授に、河川縦断曲線に沿う河床の地質を書き入れていただきました(上のシームレス地質図参照)。pfは火砕流堆積物の略です。川内川の水害で述べたように、川内川同様、甲突川も火砕流堆積物に規制されて、遷急点が形成されており、直上流には小さな袋谷が発達しています。甲突川の場合、名越の滝は阿多火砕流堆積物に、河頭渓谷は主として下門火砕流堆積物と花野火砕流堆積物で構成されています。この狭窄部の上流には、それぞれ小山田~郡山の袋谷と、池迫~稲村の袋谷があります。このような袋谷地形は水害を起こしやすいのです。名越の滝では1993年のいわゆる8・6水害で、河床の入戸火砕流堆積物が洗掘され、阿多火砕流の上面が露出しました。入戸火砕流に飲み込まれた立木がそのままの形で炭化木として出土しました。

|  |

| 8・6水害時に現れたケヤキの立木(大木,1993) (黒色:阿多火砕流堆積物、白色:入戸火砕流堆積物) | 同左地質断面図(大木,1993) |

岩永三五郎の水防戦略

岩永三五郎の水防戦略

|  |

| 岩永三五郎之像 | |

| |

| 公園の雨水貯留 | |

| |

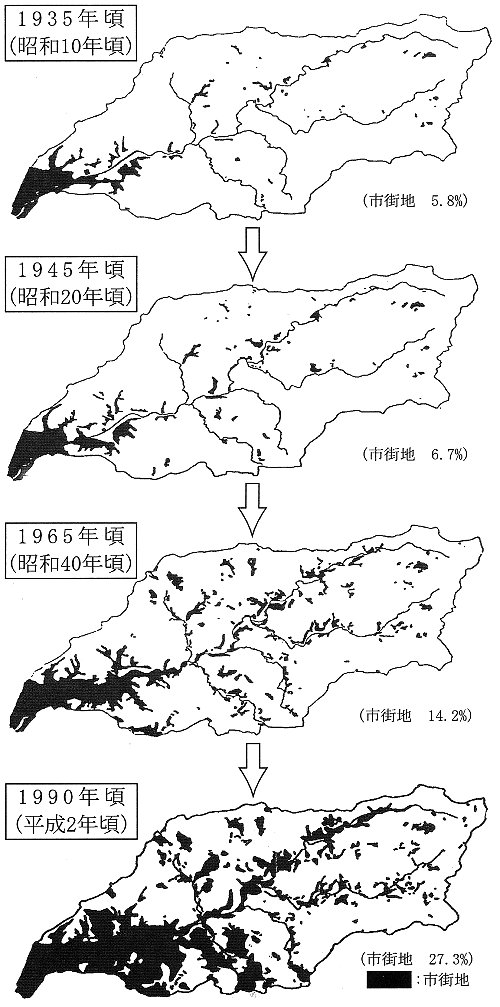

| 団地の調整池(大雨直後) | 甲突川流域の市街化(鹿児島県,2003) |

- •河道矯正と下流部の浚渫

- この時の浚渫土砂の捨場が、今の天保山です。惜しむらくは南からの沿岸流があるのに、南側に土砂を捨てたことです。海流で土砂が甲突川河口を埋め、川底が浅くなる遠因となりました(浚渫は三五郎着任前から始まっていました)。

- •荒田側(右岸側)堤防を意識的に1尺低くし溢水氾濫

- 左岸側の城下を守り、荒田側の田圃を遊水地として使おうとの作戦です。なお、荒田側の民家には舟筏を用意させました。しかし、現代はここにも都市化していますし、しかも地下室まで存在します。

- •城下側に石組連続堤防→氾濫防止

- 当然、城下町を守るためです。今でも、高麗橋際に1尺高い石積み堤防を見ることができます。

- •蛇行部下流に石橋架橋

- 五大石橋のうち下流の西田橋・高麗橋・武之橋は川が蛇行したすぐ下流に架けられています。洪水流は直進しますから、その直撃を回避するためだったのでしょう。また、肥後への街道西目筋の出発点である西田橋の直上流の一番狭いところに、頑丈な新上橋を架けたのは、敵が西目筋から攻めてきた場合、ここを塞いで越流させ、西目筋の敵軍を水攻めにする作戦で、当時は寒村だった最上流に玉江橋を架けたのは、鶴丸城から冷水峠越えで玉江橋を渡り、敵の裏側に出る作戦だったとする説もあります。うがった説ですが、真偽のほどは分かりません。他藩は防衛上の理由から、城下には石橋を架けず木橋のままにしていましたから、江戸時代末期の平和時とはいえ、そのような戦術上の配慮があったのかも知れません。

- •上流山岳地帯の伐採禁止

- 上流地域の治山にも目を配り、樹木の伐採を禁じたとのことです。しかし、現代では鹿児島市への一極集中に伴い団地造成が進み、流域の3割を人工物が覆っています。当然、保水力が低下し、降った雨は甲突川に一気に流出します。そこで、鹿児島市では学校の校庭や公園の地下に雨水貯留施設を造って、少しでも雨水を溜め、洪水時のピーク流量を減らそうと努力しています。また、団地造成に当たっては、必ず調整池を設けることになっています。

甲突川の過去の水害

甲突川の過去の水害

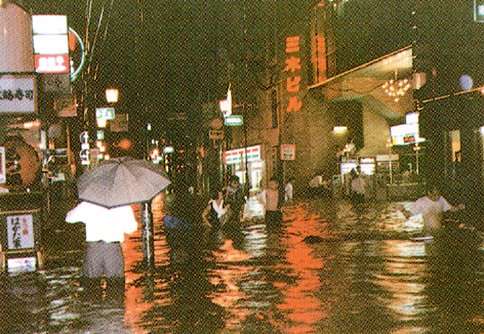

1993年のいわゆる8・6水害では、青天の霹靂と思った方が多かったようですが、明治以降も甲突川はしばしば氾濫しています(下表)。発生日を見ると分かるように、大部分梅雨末期の梅雨前線豪雨に関係しています。とくに先行降雨が多かった場合には、当日の日雨量が200mmを超すと発生しているようです。近年は地球温暖化のためか、極端気象の発生頻度が高くなっています。鹿児島にとっては幸いなことに、梅雨末期の豪雨前線がやや北上し、北部九州~中国地方~紀伊半島のほうに停滞するようになりましたから、ここしばらくは大きな水害に遭っていませんが、油断は禁物です。たとえば、8・6水害で西鹿児島駅(現鹿児島中央駅)の駅前は浸水して車が立ち往生しました。それなのに地下道を造ってしまったのです。「災害は忘れた頃にやってくる」と言われますが、もう忘れたのでしょうか。水害の教訓を語り伝えることが必要でしょう。なお、昔の新聞記事によると、洪水後いつまで経っても水が引かないので、棒を突き立ててみたら、水深が1尺ほどしかなかったとありました。上述のように、甲突川の流域の大部分がシラスで覆われていますから、シラス洪水が起きたのかも知れません。

蛇足ながら、1969年の氾濫後、三五郎によって意識的に低く設計されていた右岸側の堤防も左岸側と同じ高さに改修されました。荒田側も田圃ではなく市街化したからです。

| 洪水発生日 | 日雨量 (mm) | 被害状況 | 出典 |

|---|---|---|---|

| 明治31年(1898)7月5日 | 206.6 | 西田町鷹師馬場・薬師馬場・高麗町浸水 | 鹿児島新聞 |

| 明治40年(1907)7月6日 | 200.9 | 鷹師・薬師両町床上浸水、草牟田町・新照院町・千石町・加治屋町・平之町・西千石町・高麗町・上之園町・新屋敷・塩屋町浸水 | 鹿児島新聞 |

| 大正6年(1917)6月16日 | 305.7 | 濁水全市に漲る、西田町・薬師町・鷹師町・草牟田町浸水、山之口通り浸水 | 鹿児島朝日新聞 |

| 大正8年(1919)6月15日 | 216.9 | 草牟田町・新照院町浸水水深5尺、鷹師町床上浸水、氾濫救護に軍隊200人出動 | 鹿児島朝日新聞 |

| 昭和3年(1928)年6月21日 | 255.0 | 甲突川増水4尺、浸水家屋763戸、堤防破壊4ヶ所20間 | 鹿児島県災異誌 |

| 昭和11年(1936)7月23日 | 233.8 | 甲突川稀有の大氾濫、浸水家屋1万戸、床上浸水300戸 | 鹿児島新聞 |

| 昭和23年(1948)6月25日 | 210.4 | 西田町・塩屋町・天保山町浸水、甲突川あと1尺足らずで満水 | 南日本新聞 |

| 昭和24年(1949)6月28日 | 238.3 | 塩屋町付近が氾濫、市内中央部を除き一面泥水の街と化す | 南日本新聞 |

| 昭和27年(1952)6月8日 | 206.8 | 市内約1千戸が床下浸水、新屋敷町・樋之口町・塩屋町床下浸水 | 南日本新聞 |

| 昭和44年(1969)6月29日 | 259.0 | 甲突川氾濫 | 南日本新聞 |

| 昭和44年(1969)7月5日 | 76.0 | 甲突川氾濫 | 南日本新聞 |

| 平成元年(1989)7月28日 | 257.5 | 甲突川氾濫 | 南日本新聞 |

| 平成5年(1993)8月6日 | 259.0 | 18~19時の時間雨量郡山町役場で99.5mm、鹿児島市で56mmを記録。424ha・11,586戸浸水 | 鹿児島県(1996) |

8・6水害

8・6水害

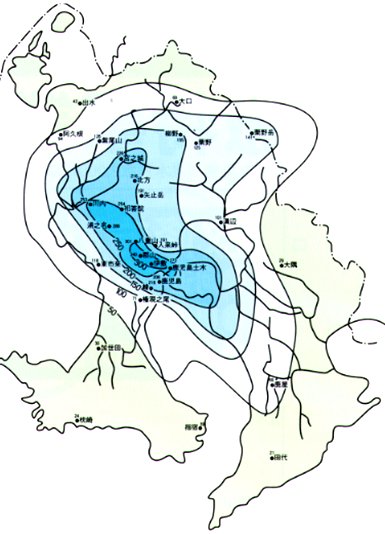

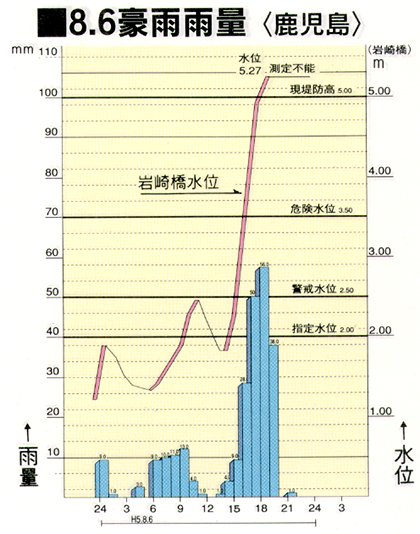

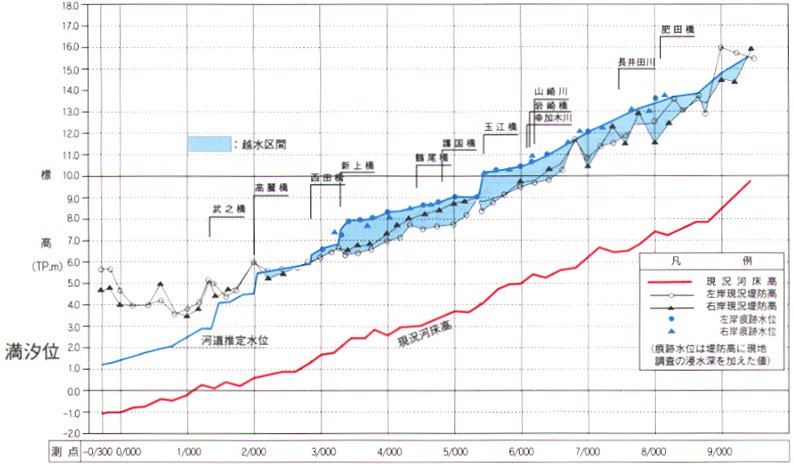

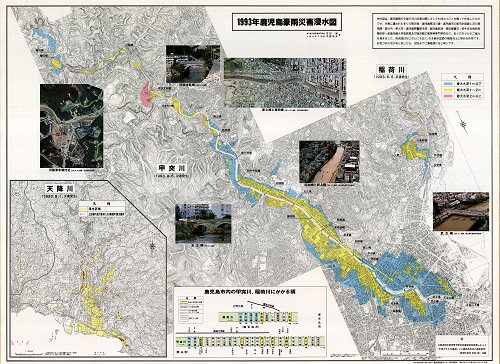

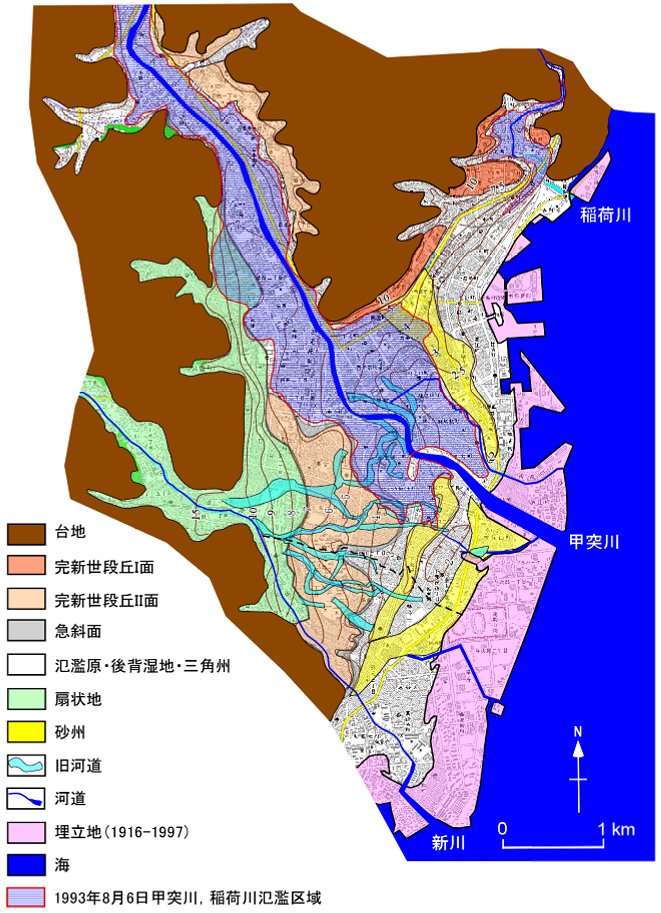

1993年7月9日鹿児島地方に梅雨明け宣言が出されました。しかし、その後も7月31日から8月2日にかけて現姶良市・霧島市方面で大雨が降り、水害や土砂災害が発生しました。さらに8月5日から7日にかけて、まさに甲突川流域に大雨が降りました。旧郡山町役場で時間雨量99.5mmを記録しています。鹿児島市内でも夕方から急に雨足が強くなり、19時には鹿児島地方気象台で時間雨量56.0mmを記録しました。甲突川の水位は16時頃から急上昇、18時頃から溢水が始まりました。玉江橋や新上橋では洪水水位は堤防を1mほど上回っています。その結果、草牟田付近では国道3号が約2m冠水し、道路が濁流と化しました。上流では河頭中学校付近で2mを超す浸水深を記録、河頭浄水場が機能を失いました。下流では五大石橋のうち、新上橋と武之橋が流失、天文館の繁華街など中心市街地まで浸水してしまいました。この浸水域は下図のように文部省自然災害総合研究班(1994)によってまとめられ出版されましたが、森脇(2013)によれば、甲突川の氾濫原とよく一致しており、完新世段丘Ⅱ面と砂州に規制されています。| 被害の種別 | 被害の状況 | |

|---|---|---|

| 人的被害 | 死者・行方不明者 | 47名 |

| 負傷者 | 44名 | |

| 物的被害 | 全壊 | 234棟 |

| 半壊・一部損壊 | 913棟 | |

| 床上浸水 | 9,014棟 | |

この7月31日から8月7日にかけての一連の豪雨に対して、気象庁は「平成5年8月豪雨」と命名しています。災害後の後片付けをしている最中、悪いことにの8月9~10日には台風7号が襲来しました。大隅半島の牧之原で日雨量270mm、最大時間雨量47mmを記録しています。

なお、9月1日には「今年は梅雨明けが決められない」と梅雨明け宣言を撤回しましたが、9月2~3日にはまたまた台風13号が襲来、薩摩半島を中心に被害を出しました。結局、そのまま秋になってしまい、夏のない異常な年となりました。全国的にも冷夏で、お米の緊急輸入をした年として記憶に残っています。このように冷夏になった原因としては、「1993年鹿児島豪雨災害」で述べたように、フィリピンのピナツボ火山噴火の影響と言われています。

|  |  |

| 8月6日の日雨量(鹿児島県,1995) | 降水状況と水位(鹿児島県,1995) | 洪水河道流下推定図(鹿児島県,1995) |

|  |  |

| 河頭の被災状況 | ||

| ||

| 新上橋(鹿児島県,1995) | ||

| ||

| 浸水図(疋田・平野,1994) | 甲突川低地の地形分類(森脇,2013) | 天文館(鹿児島県,1995) |

ハザードマップ

ハザードマップ

| ハザードマップポータルサイト洪水浸水想定区域(想定最大規模) |

<参考> 郡山巡検

| 鹿児島県地学会郡山巡検(2020/12/06)(写真と解説がポップアップします。) |

文献:

- 文部省科学研究費突発災害調査研究成果自然災害総合研究班(研究代表者 岩松 暉)(1994), 平成5年8月豪雨による鹿児島災害の調査研究研究成果報告書. 文部省自然災害総合研究班, 190pp. 付浸水図A0判1葉.

- 1993年豪雨災害鹿児島大学調査研究会(研究代表者 下川悦郎)(1994), 「1993年鹿児島豪雨災害の総合的調査研究」報告書. 鹿児島大学, 229pp.

- (社)土質工学会1993年鹿児島豪雨災害調査委員会(1995), 1993年鹿児島豪雨災害=繰り返される災害=. (社)土質工学会, 209pp.

- 建設省九州地方建設局鹿児島国道事務所'93鹿児島豪雨災害復旧記録誌編集委員会(1996), '93鹿児島豪雨災害復旧記録誌. 建設省九州地方建設局鹿児島国道事務所, 276pp.

- 鹿児島県総務部消防防災課(1996), 平成5年夏 鹿児島豪雨災害の記録. 鹿児島県, 535pp.

- 鹿児島県土木部河川課(1995), 安全な甲突川をめざして―平成治水甲突川河川改修工事について―

- 鹿児島県農政部農地建設課(1994), 自然の猛威に学ぶ '93豪雨による農地災害の教訓. 鹿児島県農政部農地建設課, 230pp.

- 鹿児島県警察本部警備課(1994), '93年度鹿児島を襲った大災害と警察活動. 鹿児島県警察本部, 128pp.

- 九州旅客鉄道(株)施設部(1994), '93夏豪雨災害復旧工事誌, ,264pp.

- 南日本新聞社(1993), 報道写真集'93夏 鹿児島風水害. 南日本新聞開発センター, 128pp.

- 後藤惠之輔・松下宏壱(1996), 鹿児島市甲突川石橋「西田橋」保存考~歴史的土木遺産の現地保存と都市防災の両立を目指して~. 土木史研究, No.16, p.247-254.

- 長谷義隆・山元正継・長峰 智・野村真二(1987), 鹿児島県八重山地域の火山層序(九州後期新生代火山活動). 地団研専報, No.33, p.189-206.

- Hayasaka, S. & Oki, K.(1971), Note on the marine molluscanfauna from the Pleistocene Kogashira Formation in Kagoshima City, South Kyushu, Japan. Rep. Fac. Sci., Kagoshima Univ. (Earth Sci.& Biol.), No.4, p.1-13.

- 「平成5年鹿児島豪雨災害から10年行事」実行委員会(2003), 甲突川激特事業の記録. 鹿児島県, 172pp.

- 星埜由尚(1976), 土地条件調査報告書. 国土地理院, 47pp.

- 今増俊明(1992), 甲突川及び菱田川の川原のれき. 鹿児島県立博物館研究報告, No.11, p.50-55.

- 郡山町郷土誌編纂委員会(2006), 郡山町郷土誌. 鹿児島市, 946+126pp.

- 増留貴朗(1986), 五大石橋を考える―21世紀からの鹿児島市づくりと五大石橋―. 南日本新聞開発センター, 346pp.

- 森脇 広(2013), 甲突川低地の地形分類. 「南九州から南西諸島における総合的防災研究の推進と 地域防災体制の構築」報告書, 鹿児島大学地域防災教育研究センター, p.95-100.

- 大木公彦・早坂祥三(1970), 鹿児島市北部地域における第四系の層序. 鹿大理紀要(地学・生物学), Vol.3, No., p.67-92.

- 大木公彦(1974), 鹿児島市西部地域における第四系の層序. 鹿大理紀要(地学・生物学), Vol.7, No., p.15-22.

- 大木公彦(1993), 鹿児島市,8月6日によって出現した2万4千年まえの谷地形と立木. 地質学雑誌, Vol.99, No.12, 口絵, p.xxix-xxx.

- 内村公大・大木公彦・古澤 明(2007), 鹿児島県八重山地域の地質と鮮新統郡山層の層位学的研究. 地質学雑誌, Vol.113, No.3, p.95-112.

- 内村公大・鹿野和彦・大木公彦(2014), 南九州,鹿児島リフトの第四系. 地質学雑誌, Vol.120, No.Supplement, p.S127-S153.

- 吉村伸一(1997), 甲突川5大石橋群に見る治水システム. 土木史研究, No.17, p.469-474.

- 吉村伸一(1995), 甲突川五大石橋と治水戦略. 環境と公害, Vol.25, No.1, p.43-44.

- (), . , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

参考サイト:

初出日:2017/01/27

更新日:2020/11/30