1993年鹿児島豪雨災害

1993年鹿児島豪雨災害

はじめに

はじめに

|  |

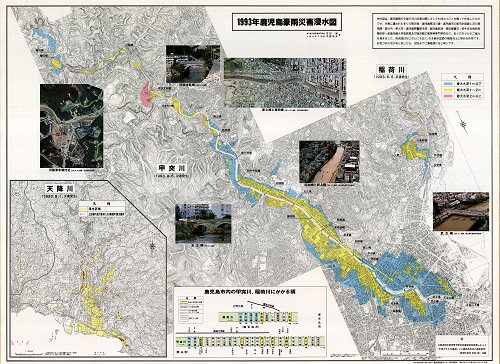

| 各機関から出版された報告書類 | 浸水図(自然災害総合研究班報告書付録) |

1993年鹿児島豪雨災害は、長雨・梅雨前線・台風と休む暇もなく襲われ、犠牲者総数121名を出す大災害でした。当時、1969年・1971年・1976年・1977年・1986年と多数の犠牲者を出す災害が続いていました。「人が死なないと梅雨が明けない」という悲しい言葉があったのです。しかし、近年は、地球温暖化によるためか、鹿児島付近に停滞するのが常だった梅雨末期の豪雨前線が、北上して北部九州~中国地方~紀伊半島を結ぶラインに停滞するようになり、鹿児島では大きな風水害が少なくなりました。その結果、多少緩みが生じているように思われます。そこで、「過去の特筆災害」でも触れましたが、少し詳しく見てみましょう。

この災害は全体で121名もの犠牲者を出した大災害ですから、上に示すように、数多くの調査研究が行われ、報告書が出版されました。以下は、文部省自然災害総合研究班(研究代表者 岩松 暉)や鹿児島大学調査研究会(研究代表者 下川悦郎)の報告を要約したものです。いちいちお名前を引用しなかったことをお許しください。詳しくは原典に当たってください。全文のpdfを末尾に置いておきます。

ピナツボ火山噴火による冷夏

ピナツボ火山噴火による冷夏

|  |  |

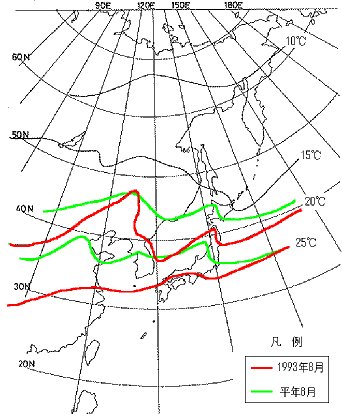

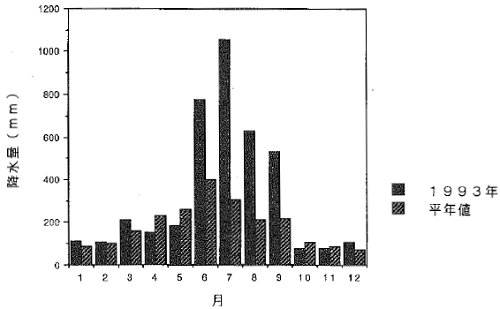

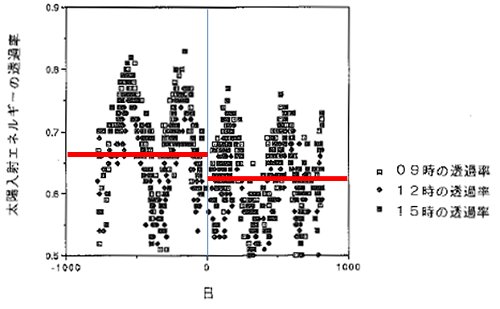

| 8月の月平均気温分布 | 1993年と平年の月別降水量 | 福岡における太陽入射エネルギーの透過率 |

| 雨量記録 | 歴代順位 | 岩井法による確率 | |

|---|---|---|---|

| 年間総雨量 | 4,022.0mm | 1位 | 828年 |

| 年最大日雨量 | 259.5mm | 2位 | 48年 |

| 年最大時間雨量 | 63.5mm | 9位 | 10年 |

| 6月雨量 | 775.0mm | 7位 | 18年 |

| 7月雨量 | 1,054.5mm | 1位 | 213年 |

| 8月雨量 | 629.5mm | 2位 | 87年 |

| 9月雨量 | 532.0mm | 1位 | 66年 |

鹿児島地方気象台は九州で一番古い歴史を持っていますが、その長い観測記録の中で、1993年の降水状況は記録ずくめでした。鹿児島でいわゆる8・6水害を招いた8・6豪雨は確かに強い雨でしたが、100年来の記録的豪雨というわけではありません。年間を通じて降水量が多かったこと、とくに6月・7月の先行降雨が多かったことが災いしているのでしょう。地面が極端に言えばいわば飽和状態だったのです。

それではこのような異常気象はどうしてもたらされたのでしょうか。1991年6月28日フィリピンのピナツボ火山が20世紀最大の噴火(火山爆発指数VEI=6)をしました。この時の噴煙は成層圏にまで達し、世界中を回りました。福岡で太陽入射エネルギーの透過率を観測すると、噴火の前後で平均1割低下しました(図の0点は1991年6月28日)。年周期があるのは黄砂の影響です。その上、悪いことにエル・ニーニョの影響も加わりました。こうして冷夏の年になったのです。なお、太陽入射エネルギーの透過率は翌年元に戻りました。

平成5年8月豪雨

平成5年8月豪雨

|  |

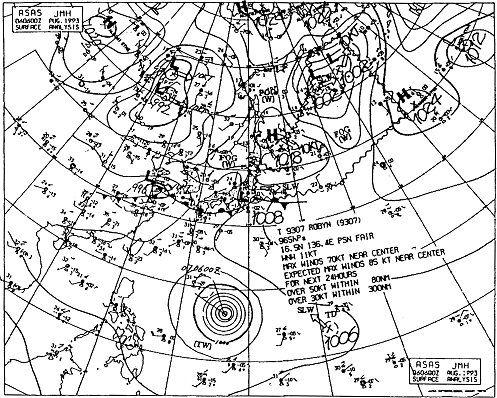

| 8月6日15時の地上天気図 | 8・6豪雨 |

とくに8月6日、前線はゆっくり北上、鹿児島付近に停滞しました。折からフィリピン東方海上には台風9307号があり、そこから送り込まれる暖湿気流によって、大気は非常に不安定になっていました。この結果、6日の日雨量は259.5mmに達し、後に8・6水害と呼ばれる大水害と土砂災害をもたらしました。

災害の特徴と被害

災害の特徴と被害

|  |  |

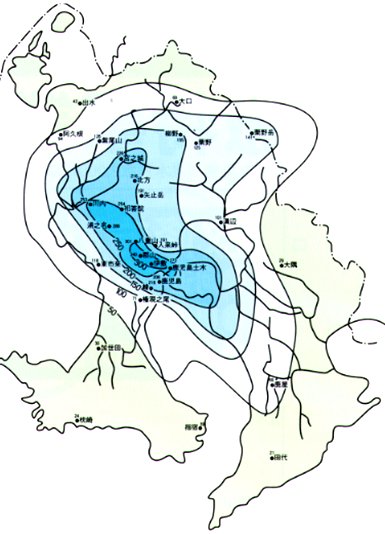

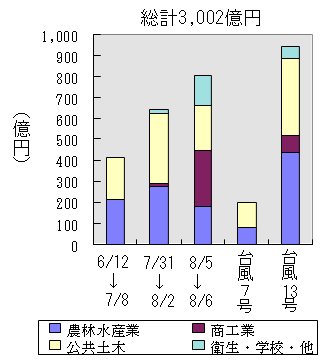

| 犠牲者の地域分布 | 人的被害 | 被害金額 |

災害の特徴をまとめると、以下のようになるかと思います。

- ① 長雨に集中豪雨が重なる

- 上述のように長雨が続きましたから、地面は水で飽和状態でしたので、少し大雨が降ると土砂崩れや洪水が発生しました。

- ② 複合災害

- 斜面災害・土石流災害・水害・強風災害などが同時多発しました。

- ③ 長期群発型

- 3ヶ月にわたって、断続的に県本土の各地で発生しました。

- ④ 都市型災害と過疎農村型災害

- 都市では当然人的被害が大きくなります。停電断水などライフライン災害や自動車の被害もありました。また、地下室が水没する被害も発生しました。

- 農村部では、過疎化が進行しており、高齢者など災害弱者の問題が顕在化しました。

- 共通していえることは、道路や橋梁が寸断され、アチコチで陸の孤島が出現したことです。鹿児島市でも物流が滞り、生鮮食料品の値上がりがありました。

- 農村部では、過疎化が進行しており、高齢者など災害弱者の問題が顕在化しました。

水害

水害

|  |

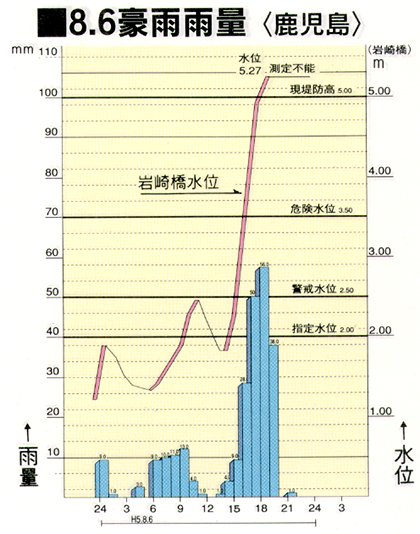

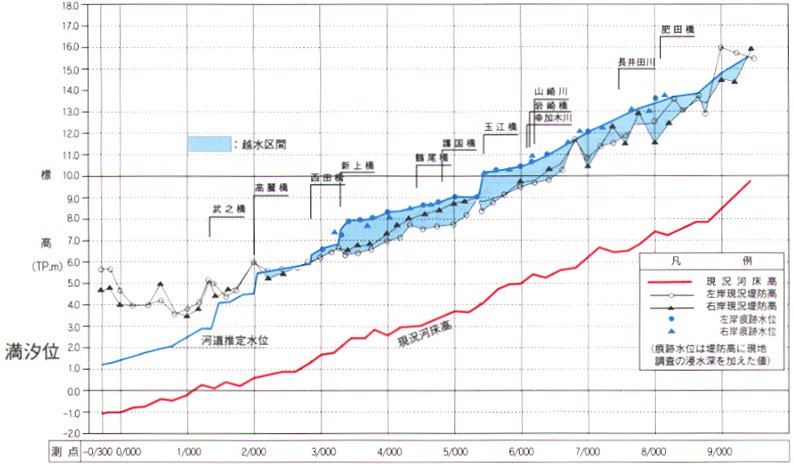

| 甲突川岩崎橋の水位(鹿児島県河川課) | 洪水河道流下推定図(鹿児島県河川課) |

上流から見ていくと、河頭太鼓橋(石橋)のところで右岸から越水、河頭中学校校庭に大量の土砂が堆積、一大遊水池が生じました。水深は3mに達しています。岩崎橋~玉江橋間の国道3号沿いは甲突川の旧河道と見られ、水深は2mになりました。この付近から下流は市街地になりますが、本川の水位上昇により、下水が逆流、いわゆる内水氾濫が先に起き、その後本川の越流による氾濫となりました。玉江橋の右岸は永吉団地の丘陵が迫っていますから、玉江橋まで旧河道を流れてきた水は、そのまま国道3号を流下、国道が水路になってしまいました。この水流はそのまま繁華街である天文館方面に向かいます。最下流域では、折からの満潮に伴う逆流防止の水門閉鎖によって高水位となり、深夜まで浸水が続きました。一方、右岸側の原良・城西・薬師・西田など城西地区は元々水田地帯で標高が低いでしたから内水氾濫と越流により、広範囲に浸水しました。その末端は西鹿児島駅(現鹿児島中央駅)に及びました。

|

| “小山田キャニオン”の出現と国道3号の被害 |

上流の小山田では、河川洗掘により、上部を覆うシラス(入戸火砕流非溶結部)が完全に洗い出され、下位の阿多火砕流が露出、入戸火砕流流下時に蒸し焼きにされた化石林が出現しました。これにより国道3号が流失、不通になってしまいました。

9月3日薩摩半島南部に上陸した台風13号により、甲突川は再び氾濫し、浸水被害がありました。

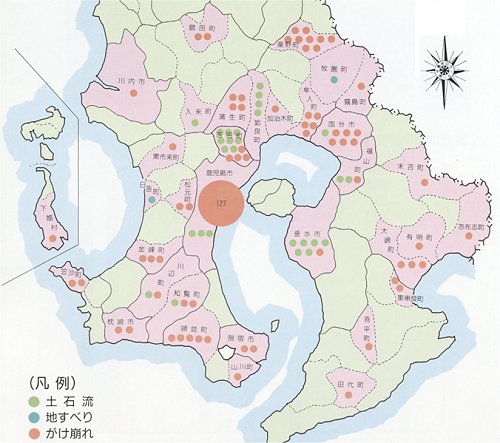

土砂災害

土砂災害

|

| 地域別土砂災害発生状況(鹿児島県土木部) |

- 人命の犠牲が多い。特に高齢者が最も多い。

- シラスの崩壊が最も多い。

- それ以外の地質でも崩れることが知られていないのは問題。

- 崖錐堆積物の崩壊が新しく注目された。シラス谷では鉄砲水となり被害を大きくした。

- 緊急時の避難が問題となった。

- 防災無線の活用で犠牲者を出さなかった郡山町(日本自然災害学会功績賞受賞)と避難先で犠牲になった金峰町と明暗二つの例がある。

- 急傾斜面の拡がり

- 火山活動を含む活発な地殻変動(隆起沈降)

- 大きな浸食削剥速度

- 斜面構成物に特有の被浸食特性(溶結凝灰岩の急斜面)

- 斜面上の厚い表層堆積物の存在

- 急速な岩盤の風化劣化と土砂生産

- 特異な第四紀の地形地質発達史に関連した岩盤劣化と土砂生産

- 火砕流堆積物による河谷の埋積と浸食

- 火山活動に伴う植生の急変と裸地化

- 力学的に多様な岩石岩盤の混在

- 多様な岩石種の分布(堆積岩と火山岩の混在)

- 新第三紀以降の活発な火山活動

- 小規模な堆積盆地

- 多様な岩石種の分布(堆積岩と火山岩の混在)

- 多様な透水性をもった岩石岩盤の組み合わせ

- 多様な強度をもった岩石岩盤の組み合わせ

姶良カルデラ壁の土石流

姶良カルデラ壁の土石流

|

| 竜ヶ水の土石流 |

|

| 磯~竜ヶ水間の土石流(江頭ほか,1994) |

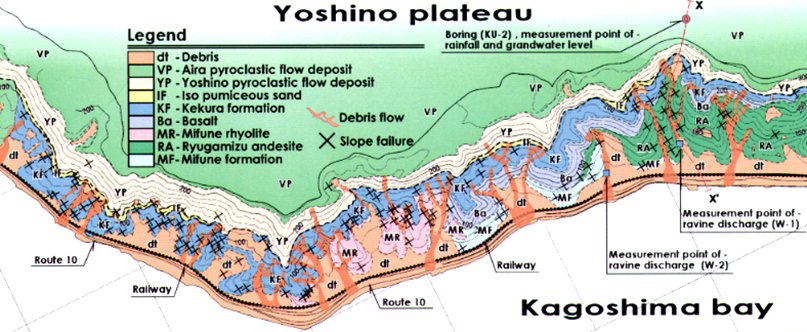

ここの姶良カルデラ壁は三船層(シルト~凝灰岩)・竜ヶ水安山岩・玄武岩・花倉層(シルト~凝灰岩)・吉野火砕流堆積物(溶結凝灰岩)・入戸火砕流堆積物(シラス)などからなる比高300m~400mの急崖です。江戸時代までは道もなく、大隅街道は内陸部の白金坂を通っていました。この狭い地域に国道10号とJRが隣接して通っています。この上の吉野台地は南西側の稲荷川方面に緩く傾斜していますから、カルデラ壁は受け盤で、平常は大部分が水無川です。先行降雨が多かった場合や大雨の時、カルデラ壁側にオーバーフローし、崩壊や土石流を引き起こすのです。実際、この時の崩壊では、花倉層上部など、何層準かの難透水層直上にパイピング跡が見出されました。このパイピングに起因して表層崩壊が発生、崩壊土砂が渓流で水を得て土石流へと発展したのでしょう。

四万十層群の山崩れ

四万十層群の山崩れ

|  |

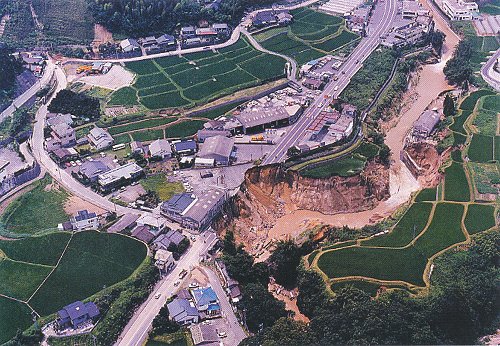

| 四万十層群の山崩れ(旧金峰町大坂扇山) | |

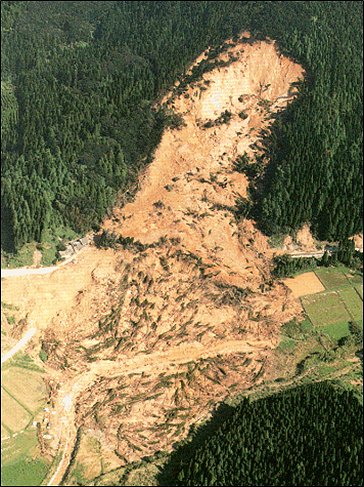

1997年9月3日台風13号が薩摩半島を縦断しました。旧金峰町でも避難命令を発令しましたが、大坂扇山地区の避難所は4km離れた大坂公民館、夜間の暴風雨時に避難所まで出かけて行くのはかえって危険、扇山地区の人たちは山極から一番離れた民家に身を寄せました。しかし、裏山が崩れて、集まっていた20名の方が犠牲になりました。

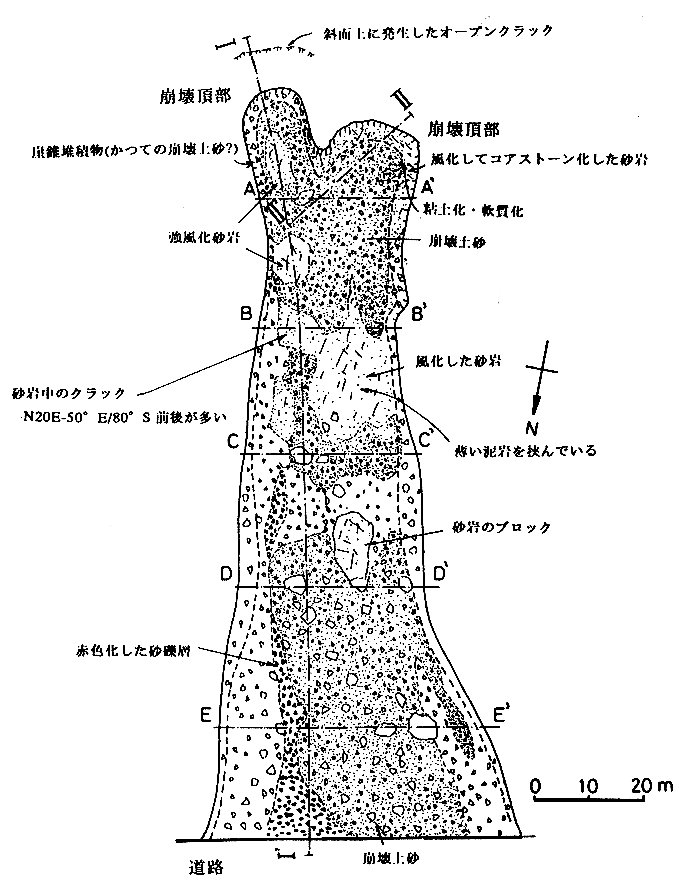

当該斜面は四万十層群の塊状砂岩からなります。塊状砂岩はどちらかというと崩壊やすべりには強いほうです。また、崩壊は水の集まりやすい谷型(凹型)斜面で発生しやすいのですが、ここはどちらかというと凸型に近い地形をしています。しかも地質構造はやや受け盤気味です。砂防の先生と、われわれなら事前に危険と判断しただろうか、と首をかしげたものでした。崩壊の引き金となった最上部の地質は砂岩の巨礫を含む斜面堆積物(崖錐堆積物)からなっていました。また、タマネギ風化に伴う巨大なコアストーン(核岩)も観察されました。森林に覆われた状態で、このような斜面堆積物を見出すのは、全山くまなく歩き回るのならともかく、かなり難しいと感じました。

地すべり

地すべり

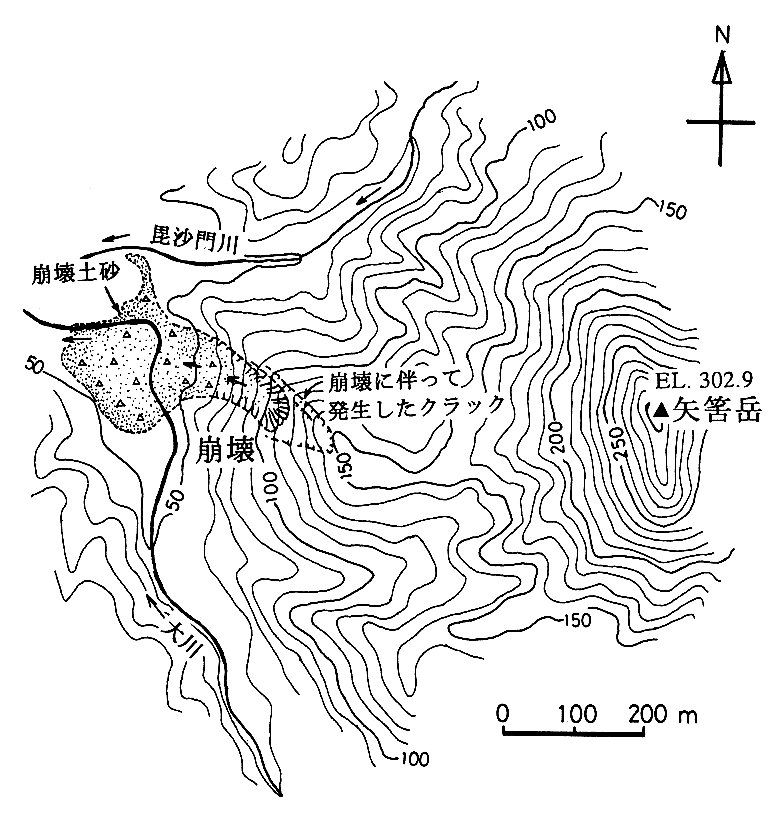

|  |

| 風化花崗岩の地すべり(日置市毘沙門) | |

現地は四万十層群に貫入した中新世花崗岩(15Ma)が小面積露出しているところです。花崗岩は全体としてマサ化し、一部ブロック状のところもあります。崩壊当初は著しい湧水が観察されました。崩壊の頭部には亀裂(オープンクラック)が多数見られました。これらの亀裂は最大2mもの段差を伴っており、地すべりと考えられ、地すべり対策工が施工されましたが、斜面上部のクラック変位が短期間で終息したことなどから大規模崩壊に伴う周辺表層部のクリープではないかと考えられます。

ライフライン災害

ライフライン災害

ライフラインは文字通り生命線であり、道路・鉄道・電気・ガス・水道・通信など多岐にわたります。8月1日の豪雨では、国道10号の国分地内で道路が陥没、NTT回線が切断され、鹿児島市と大隅・宮崎方面が不通になり、4日午後全面復旧するまでは、県内各地で電話が通じにくい状態になりました。また、8・6豪雨では県都が被災したため、安否確認の電話が輻輳、県内全域で電話がかかりにくくなりました。

8・6災害では鹿児島市・加治木町・郡山町を中心に18,900戸で停電となりました。鹿児島市内に3つある浄水場のうち河頭と滝之神浄水場が被災、全給水世帯の約40%が断水になりました。全戸の断水が解消したのは14日2時でした。なお、鹿児島大学は地下水で自給していましたので、市民に飲料水を提供しました。

交通機能災害

交通機能災害

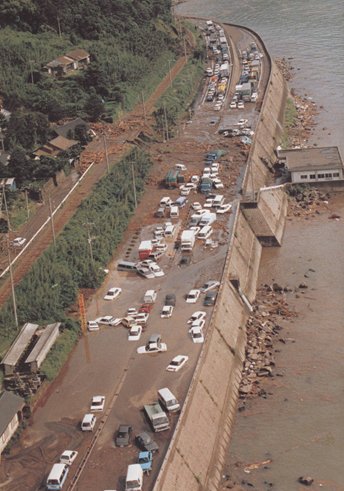

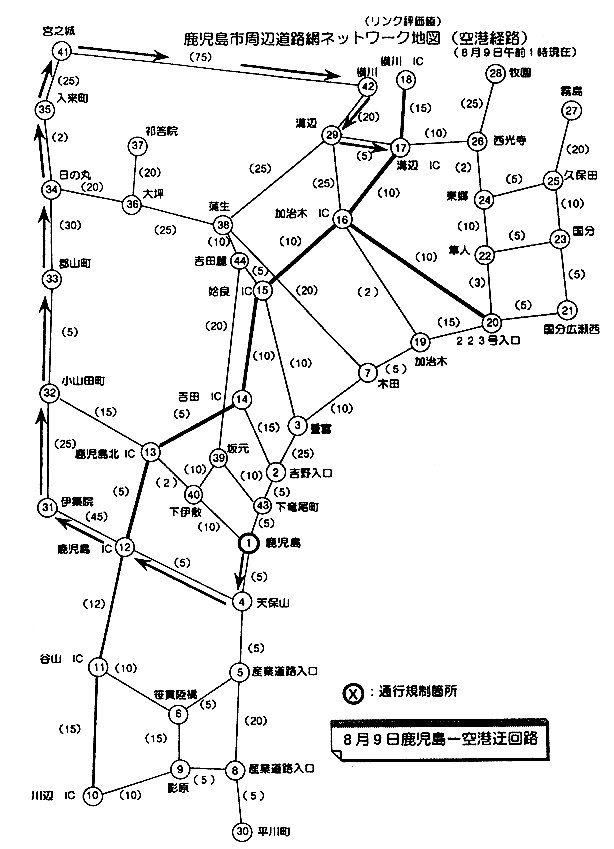

|  |  |

| 竜ヶ水国道10号の様子(鹿児島県) | 交通止め個所(鹿児島県) | 8月9日の空港までの迂回路(矢印)(鹿児島県) |

8・1災害では、前述のように国道10号が被災、電話線を切断しましたし、国道220号・223号・267号・268号・504号はじめ、国道・県道合わせて約120個所が全面通行止めになりました。九州自動車道も夜には鹿児島-宮崎間が通行止めになっています。JRも指宿枕崎線・肥薩線・吉都線が運休、宮崎への大動脈である日豊本線も夕方には南宮崎まで全面運休となりました。このため、鹿児島空港と鹿児島市内との連絡が途絶えましたので、空港で到着客700人が夜明かしをしたり、代替路として桜島フェリーや垂水フェリーが大混雑しました。

8・6豪雨や台風7号は県都を直撃、幹線道路である国道3号・10号およびの九州自動車道がすべて通行止め、未曽有の災害となりました。磯~重富間では前述のように深夜の救出劇が演じられました。その他、国道220号・223号・267号・328号・504号など多くの国道・県道が寸断され、北薩地方でも広く交通が麻痺しました。JRも鹿児島本線・日豊本線・指宿枕崎線・肥薩線・吉都線が不通になりました。西鹿児島駅(現鹿児島中央駅)では寝台車を開放、避難者の宿泊に提供しました。

こうして県内はあちこちで孤立しましたが、たとえば、鹿児島から鹿児島空港に行くのには、図に示すように極端な迂回を強いられました。そのため、鹿児島港~加治木港にチャーター船を無料で運航したり、九州自動車道が復旧すると、無料開放するなどの臨時措置が講じられました。

生活機能災害

生活機能災害

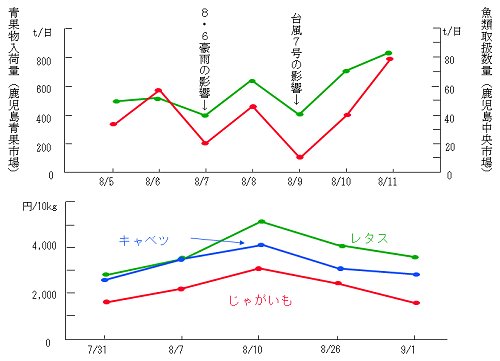

|

| 経済的影響 |

交通が麻痺し、鹿児島市が陸の孤島と化したため、物流に影響が出て、生鮮食料品の入荷減と、価格の高騰を生みました。たとえば、8月6日の鹿児島市中央卸売市場の総入荷量は対前年比57%で、野菜の平均単価は7月の1.2倍にもなりました。

災害が一段落した後の災害ゴミも大問題で、8・6災害と台風13号による災害ゴミは、北部清掃工場に搬入されたもので、例年の2年分になったそうです。

情報伝達と避難

情報伝達と避難

鹿児島地方気象台では、7月1日から8月9日まで16回の大雨洪水警報を発表していました。当時は、地域区分が現在より広かったため、場所によっては狼少年的な警報慣れも生じました。8・6豪雨では8月5日16時55分~8月7日9時30分までに36回の大雨に関する情報が発表されています。これを受けて、鹿児島市では災害対策本部を設置、市民へ情報を提供しましたが、大都会ですから、桜島島内を除き防災行政無線がありません。サイレンや広報車・消防車による拡声器による呼びかけしか方法がありませんでしたが、浸水や土砂崩れによって巡回できなかったところも多々ありました。結局、テレビ・ラジオによる広報に大きく依存しました。しかし、停電でテレビが使えなかった家庭も多かったので、ラジオがほとんど唯一の確実な広報手段でした。

これに対して対照的なのは、同じく豪雨に見舞われた甲突川上流の旧郡山町です。戸別受信型防災行政無線を駆使して事前に避難を呼びかけていたため、犠牲者はゼロでした。「ニュースにならなかったことが功績だ」と日本自然災害学会功績賞が授与されました。

110番や119番の緊急通報も、警察署・消防署とも職員を増員して応対に当たりましたが、電話が輻輳して、なかなか通じなかったそうです。

安否情報も電話が輻輳して使用不能でしたから、ラジオが安否情報を夜を徹して流し続け、安否確認のほとんど唯一の手段となりました。災害時におけるラジオの有用性を再認識させてくれる事例となりました。

各時期、避難所はそれぞれの地方自治体で無数に開設されましたが、8月6日の避難についてアンケートを行ったところ、「実際に浸水で水かさが増えてきた」「土砂崩れが地区内で発生した」といった実際に災害が発生したことが、もっとも大きな理由となっています。避難した場所も近くの安全な場所や親戚知人宅などが多く、指定避難場所に避難した人は19.6%に過ぎませんでした。

教訓

教訓

|

| 防災計画の見直し |

- 多い土砂災害の人的被害

- 水害は多大な物的被害をもたらしましたが、人的被害の93.4%は土砂災害によるものでした。地震による家屋の倒壊と違って、泥に埋まる土砂災害の場合には致命率が高いのです。たとえ救助されても、冷たい泥に長時間埋まっていたのですから、壊死を引き起こし、下肢切断という事例もありました。

- 多い高齢者の人的被害

- どの災害でも高齢者は災害弱者ですが、人的被害のうち65歳以上の方が65.3%を占めました。

- 見逃すな土砂災害の前兆現象

- 上述のように土砂災害が被害を大きくしていますので、土砂災害の前兆現象を知っておくこと、自分の住む地域の成り立ち(地質・地形)を知っておくことが重要です。日頃からの防災教育の充実が求められます。

- 有効だった戸別受信型防災無線

- 旧郡山町の例で見るように、各家庭に直接情報を伝えることは効果的です。現在ではエリアメールなどが使われていますが、どの程度普及しているのでしょう。

- 気象情報等の周知はメディアから

- 気象情報・安否情報にはテレビ・ラジオが大活躍しました。スマホやケータイの普及した現在でも、ラジオは不可欠だと思います。

- 避難経路・避難所の設定は安全性と利便性に配慮

- 旧金峰町の例のように、台風のさなか、遠距離の指定避難所に行くことは困難です。また、土砂災害・水害・地震・津波の全てに対して安全な避難所はなかなか得がたいのが実情です。ハザードの種類によって、指定場所を変えるなどの工夫が必要でしょう。実際、東日本大震災では指定避難所に避難して亡くなった方が大勢います。

- 困難を極めた交通の確保

- 今回のような同時多発災害では交通の確保が困難でした。災害や事故にはバックアップが不可欠です。代替道路の建設も必要でしょう(その後、南九州西回り自動車道が建設されました)。また、迂回路の適切な周知なども必要になると思います。

- ライフライン被害と通信パニック

- 災害時の常として電話の輻輳があります。携帯電話が発達したとはいえ、緑色の公衆電話は災害時に優先的につながりますから、これが街から姿を消している現状は問題と思います。

文献:

- 文部省科学研究費突発災害調査研究成果自然災害総合研究班(研究代表者 岩松 暉)(1994), 平成5年8月豪雨による鹿児島災害の調査研究研究成果報告書. 文部省自然災害総合研究班, 190pp. 付浸水図A0判1葉.

- 1993年豪雨災害鹿児島大学調査研究会(研究代表者 下川悦郎)(1994), 「1993年鹿児島豪雨災害の総合的調査研究」報告書. 鹿児島大学, 229pp.

- (社)土質工学会1993年鹿児島豪雨災害調査委員会(1995), 1993年鹿児島豪雨災害=繰り返される災害=. (社)土質工学会, 209pp.

- 建設省九州地方建設局鹿児島国道事務所'93鹿児島豪雨災害復旧記録誌編集委員会(1996), '93鹿児島豪雨災害復旧記録誌. 建設省九州地方建設局鹿児島国道事務所, 276pp.

- 鹿児島県総務部消防防災課(1996), 平成5年夏 鹿児島豪雨災害の記録. 鹿児島県, 535pp.

- 鹿児島県農政部農地建設課(1994), 自然の猛威に学ぶ '93豪雨による農地災害の教訓. 鹿児島県農政部農地建設課, 230pp.

- 鹿児島県警察本部警備課(1994), '93年度鹿児島を襲った大災害と警察活動. 鹿児島県警察本部, 128pp.

- 九州旅客鉄道(株)施設部(1994), '93夏豪雨災害復旧工事誌, ,264pp.

- 南日本新聞社(1993), 報道写真集'93夏 鹿児島風水害. 南日本新聞開発センター, 128pp.

- 鹿児島県土木部河川課(1995), 安全な甲突川をめざして―平成治水甲突川河川改修工事について―

- 知識博美・奥田 朗・牟田神宗征(1997), 8.6水害に対する甲突川の治水対策及び石橋保存対策. 土木史研究, Vol., No.17, p.583-592.

- 岩松 暉(1995), 災害概要. 1993年鹿児島豪雨災害―繰り返される災害―. 土質工学会1993年鹿児島豪雨災害調査委員会編, (社)土質工学会, p.1-8.

- 北原一平・河村和夫・佐口 治(1994), 鹿児島8月6日災害における土砂災害調査報告. 地すべり, Vol.31, No.1, p.56-63.

- 森脇 寛・中根和郎・三隅良平・實渕哲也(1995), 平成5年8月豪雨による鹿児島災害調査報告. 防災科学技術研究所主要災害調査第32号, 195pp.

- 太田岳洋・大島洋志・大保正夫(1993), 1993年8月の鹿児島市竜ヶ水地区における土石流および斜面崩壊について. 応用地質, Vol.34, No.5, p.245-252.

- 高橋和雄(1994), 平成5年8月豪雨による鹿児島災害時の防災機関、自主防災組織および市民の対応. 長崎大学工学部社会開発工学科, 66pp.

- 高橋和雄・阿比留勝吾・三重野恵介(1995), 1993年鹿児島豪雨災害後における鹿児島市の防災計画に関する調査. 長崎大学工学部社会開発工学科, 34pp.

- 高谷精二(1996), 鹿児島市竜ヶ水, 平松地区の山地崩壊と地質. 応用地質, Vol.37, No.1, p.57-63.

- 横田修一郎・岩松 暉(1998), ボーリング調査に基づく鹿児島湾竜ヶ水急崖の地質構造. 応用地質, Vol.39, No.2, p.193-201.

- 吉原 浩・寒河江幸平(1996), 平成5年8月6日鹿児島豪雨災害時における鹿児島市民の災害時の行動に関する調査報告書. 消防研究所研究資料第33号, 51pp.

- (), . , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

頁トップに戻る/ピナツボ火山噴火による冷夏/平成5年8月豪雨/災害の特徴と被害/水害/土砂災害/ライフライン災害/情報伝達と避難/教訓

初出日:2016/06/08

更新日:2016/12/06