二次シラス

二次シラス

| |

| 二次シラスの露頭(日置市伊集院インターチェンジ付近) | |

|  |

| ゴビ砂漠のワジ | シラス切り土面のガリ浸食 |

|  |

| ピナツボ火砕流堆積物(北大宇井名誉教授提供) | ピナツボ火砕流堆積物(北大宇井名誉教授提供) |

| |

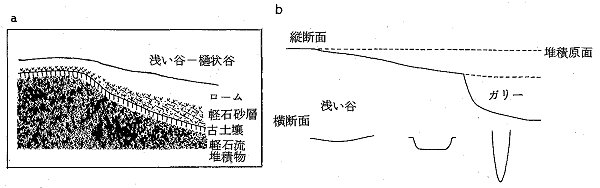

| シラス谷の模式断面図(星埜,1976) | |

では、どのようにして二次シラスができたのでしょうか。姶良カルデラの活動で入戸火砕流が埋め尽くした時の状態を想像してみてください。恐らく砂漠状態だったことでしょう。火砕流は「流れ」ですから、ほぼ水平に溜まります。したがって、雨が降ると、布状洪水sheet floodが発生、蛇行を繰り返します。写真はゴビ砂漠のワジwadiですが、このような涸れ川が無数にあります。入戸火砕流堆積時にもこのような状況だったのではないでしょうか。この浅い谷を二次シラスが埋めたのです。

さて、シラスは大変浸食には弱いのが特徴です。切り土面を放置しておくと、すぐリルrillができ、ガリー浸食gully erosionが起きます。1991年に発生した20世紀最大の火山噴火であるフィリピン・ピナツボ火山の噴火では、大量の火砕流を出しました。まさに火砕流台地が形成されたのです。その後の降雨で写真のようにたちまち浸食されてしまいました。右側の写真をよく見てください。深いガリーの延長上流に浅い谷があることが分かるかと思います。浅い谷に向かって谷頭浸食head erosionが行われ、ガリーが発達したのでしょう。鹿児島のシラス台地についても星埜(1976)が浅い谷とガリーとの関係について論じています。

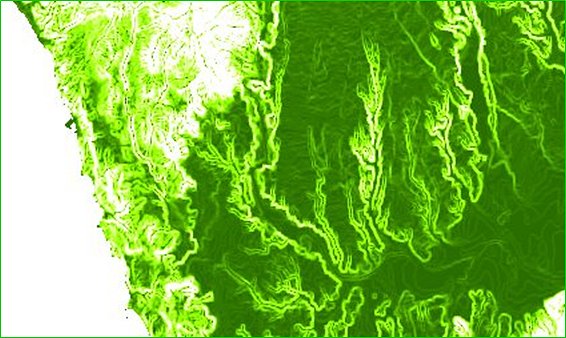

下図は県下で一番広いシラス台地である鹿屋市笠之原の傾斜区分図です(井上誠氏提供)。台地上に浅い谷があることがかすかながら分かります。

文献:

- 星埜由尚(1976), 土地条件調査報告書(鹿児島地区). 建設省国土地理院, 47pp.

二次シラスに由来する事故

二次シラスに由来する事故

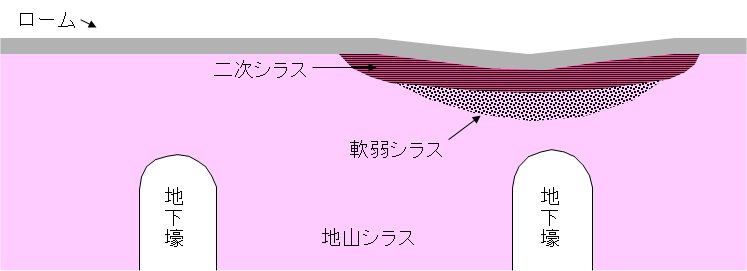

二次シラスで埋め立てられた浅い谷は表流水は流れていませんが、地下水の通路になりやすいと思われます。2000年6月4日、鹿屋市笠之原で陥没が発生、そこに車が落ちて1名亡くなる事故が起きました。偶々そこに旧海軍航空隊の建設した地下壕があったのが原因でした。しかし、すぐ近くの地下壕は全く健全で陥没など起きていません。実は事故現場に、この浅い谷があり、二次シラスが覆っていました。つまり、健全だった地下壕に比して、天井の厚さが薄かったのです。二次シラスで埋め立てられた浅い谷は地下水の通路になっていたためか、シラスも軟弱でした。おまけに地表面も浅い谷に影響されて、ごく僅かですが、へこんでいます。内水が集まりやすいのです。

二次シラスで埋め立てられた浅い谷は表流水は流れていませんが、地下水の通路になりやすいと思われます。2000年6月4日、鹿屋市笠之原で陥没が発生、そこに車が落ちて1名亡くなる事故が起きました。偶々そこに旧海軍航空隊の建設した地下壕があったのが原因でした。しかし、すぐ近くの地下壕は全く健全で陥没など起きていません。実は事故現場に、この浅い谷があり、二次シラスが覆っていました。つまり、健全だった地下壕に比して、天井の厚さが薄かったのです。二次シラスで埋め立てられた浅い谷は地下水の通路になっていたためか、シラスも軟弱でした。おまけに地表面も浅い谷に影響されて、ごく僅かですが、へこんでいます。内水が集まりやすいのです。 シラス洪水

シラス洪水

1993年の平成5年8月豪雨によって、鹿児島市吉田町五反田では、浮きシラス災害(シラス洪水)が発生、川沿いの平屋建て民家が埋まってしまいました。河川側方の崖も崩れましたが、表層崩壊ですから崩積土の土量も少なく、民家まで直接到達していません。上流の浅い谷から二次シラスが大量にもたらされたと考えられています。

1993年の平成5年8月豪雨によって、鹿児島市吉田町五反田では、浮きシラス災害(シラス洪水)が発生、川沿いの平屋建て民家が埋まってしまいました。河川側方の崖も崩れましたが、表層崩壊ですから崩積土の土量も少なく、民家まで直接到達していません。上流の浅い谷から二次シラスが大量にもたらされたと考えられています。

更新日:2015/2/18