シラス文化

シラス文化

シラスは白色の火山性砂質堆積物を指す鹿児島地方の方言です。年の暮れに庭にシラスを撒いて清め新年を迎える習慣・そうなるとシラスは南九州特有の地質ということになり、その地質が作り出す独特の景観は南九州に特異な文化を育みました。「シラス文化」という語は桐野利彦(1986)が提唱したもので、桐野が主宰したシラス台地研究会(後にシラス地域研究会)で使われ、門下の橋村健一(1997)は『シラス文化―発想の驚異』を著しました。桐野は次のように述べています。

- シラスの土地で生きることは生やさしいことではなかった。南九州人はありったけの知恵を出し、大変な努力をしてシラスの土地で生き抜いてきたのである。その人間活動の成果には目を見張るすばらしいものが多々ある。筆者はその人間活動の成果をシラス文化と呼んでいる。

シラス地形の三要素

シラス地形の三要素

|

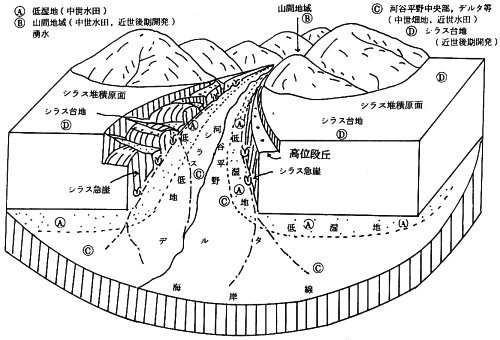

| シラス地形模式図(桐野,1988) |

蛇足: 九州自動車道の切り取り法面は約45度になっています。直立させるかどうかで議論がありましたが、運転者の圧迫感など交通事故につながる恐れがあるとして、浸食防護策を施した上、多少寝せたのだそうです。

シラス台地に関する文化

シラス台地に関する文化

上記のようにシラスは火砕流堆積物の非溶結部ですから、火山ガラスが主で腐植質に乏しく、その上、空隙率が高いため保水力も乏しく、地下水位は極めて低いという特徴があります。さらに鹿児島は台風銀座ですし、シラス台地は標高が高いため、四季を通じて風当たりが強いのです。灌漑の発達しなかった江戸時代までは、粗放農業をせざるを得ませんでした。こうしたシラス台地に主として栽培されたのは、甘藷(からいも・さつまいも)、大豆、菜種、粟、麦類、陸稲、蕎麦などでした。桐野は次の作物を「シラス台地の三大作物」と称しました。この3つで必須栄養素は補えたのです。| 作物 | 栄養素 | 備 考 |

|---|---|---|

| 甘藷 | 炭水化物 | 水分の多くを空中から取るため乾燥に強く、無肥料でも育ち、根菜なので台風の被害を受けない。8公2民の高率年貢の藩政時代、農民の主食。 |

| 大豆 | タンパク質 | 根粒菌が空中窒素を固定し、貧栄養のシラス土壌でも育つ。薩摩藩では畑高の算定には大豆高を用いる定め。 |

| 菜種 | 脂肪 | 菜種に必要なリン酸肥料はシラスにない(糞尿中のリン酸は水に溶けて地下浸透してしまう)のでシラス台地には不適。大坂・琉球等からの骨粉輸入によって耕作可能。砂糖黍と並ぶ主要商品作物(大阪市場で換金)、灯火用にも不可欠。 |

|  |

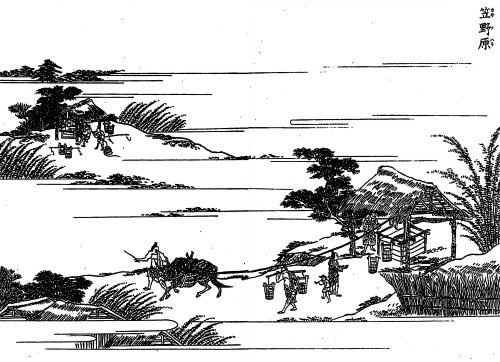

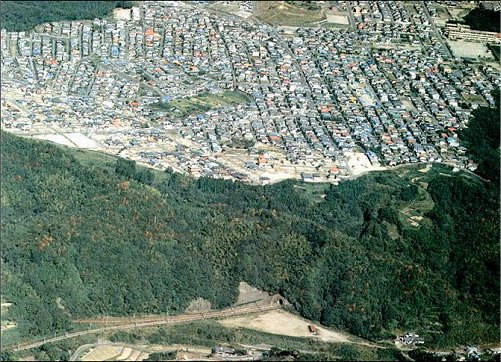

| 鹿屋市笠野原の水汲み風景(三国名勝図会) | シラス台地の宅地化(鹿児島市内) |

シラス急崖に関する文化

シラス急崖に関する文化

シラス台地を縁取る急崖部は居住や生産の場になり得ませんが、これに関わる文化としては、中世の山城と近世の山坂達者の教育を挙げることができます。中世の主要な武器は弓矢でしたから、高所から射かけるのが有利でした。楠木正成の千早城の戦いが典型例ですが、天険の地に山城を構え、上から大石を投げ落としたり、煮たぎった油や糞尿を撒いたりして、ひるんだところに矢を射かけるのです。シラス急崖は天然の城壁で、ガリは天然の空堀でした。鹿児島にある山城はシラスの浸食地形を利用したり、それを拡幅したりして築きました。典型例が国指定史跡知覧城です。詳しくは「中世の山城」をご覧ください。なお、平生は山城には居住せず、近くの麓集落に住んでいました。 |  |

| 郷中教育の流れを継ぐ鹿児島市西田の自彊学舎 | 野太刀示現流の稽古場(自彊学舎) |

シラス低地に関する文化

シラス低地に関する文化

|  |

| 鹿児島市吉田町竹山貫(橋村,1997) | 曽於市上鶴橋 |

一般にシラス台地の浸食は谷頭浸食head erosionに始まり、雨裂rill→ガリgullyと進んで、やがて広がって谷底平野valley plainになります。鹿児島では迫と呼びます。関東で谷津・谷戸、東北では谷地と呼ばれるものも同じような成因です。普通の平野と比べると狭長ですが、水が豊富に得られるので、水田化されます。迫田です。もともと狭長なところをなるべく広く耕地化したいので、河川や灌漑用水路は付け替えられて脇へ追いやられます。そのとき、台地凸部をショートカットするために隧道(

注: 写真の中鶴橋は霧島ジオパークの新しいジオサイト候補地に挙がっています。自然に出来たものではなく、恐らく元々貫だったと思われます。なぜなら、上述のようにシラスの浸食は上方から始まり、深く狭いガリが形成されることが多く、下方浸食によるへこみ・ノッチnotchもありますが、トンネルを穿つまでに至ることはあまりありません。その前に崩落してしまうからです。

|

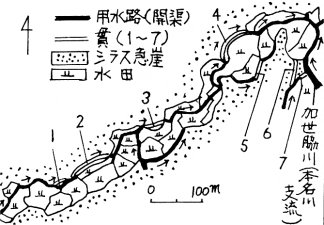

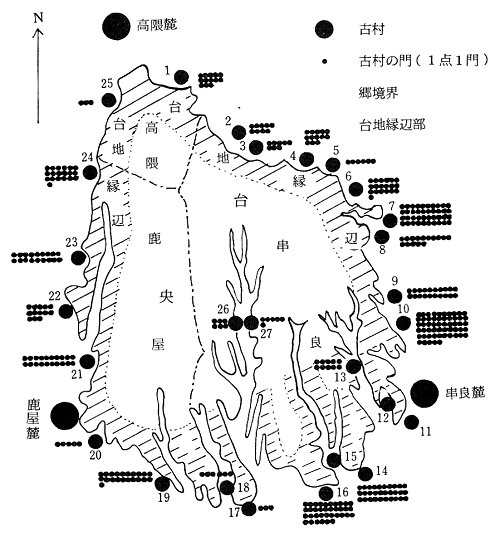

| 鹿屋市笠野原周辺低地の古村と門(桐野,1988) |

| 古田 | 百姓に門の組織を作らせ強制耕作させた藩財政の基盤 | |

| 士族給養のための自作自収地で租米を納める熟地 | ||

| 新田 | 士族の自費仕明した私有地で租米を納める | |

| 永作地 | 士民の自作仕明した租納義務のある永代作職の蔵入地 | |

| 溝下地 | 不毛地を士民が自費仕明したもの。長期無税の後、見掛にする不熟地 |

島津藩は秀吉によって3州に閉じ込められるまでは、一時九州一円まで勢力下に置きましたので、武士の数は大変多かったのです。関ヶ原で敗北して外様大名になりましたから、いつ徳川に攻められるかわかりません。それで武士をリストラすることなく抱え込んだからでしょうか、武士の比率は他藩に比して圧倒的に高かったのです。明治維新時に士族戸数43,119戸があったと言われています。郷士という屯田制度も取っていましたが、それでも多額の費用がかかりました。そのため、一般の藩における年貢は6公4民と言われていますが、薩摩藩では8公2民と大変過酷だったそうです。なお、俗に「薩摩77万石」と言われていますが、実勢は約35万石ほどだったそうです。

この門地は藩の財政基盤をなす重要なところですから、当然のことながら肥沃な平野やシラス低地に位置しています。笠野原の図でいえば、古村と呼ばれる水の一番得やすい熟地です。上の表でいうと、上から下の種目に向かって順に不熟地になり、それは土砂災害や水害など自然災害に対して危険なところになります。災害には階級性があるのです。

2人の甘藷翁

2人の甘藷翁

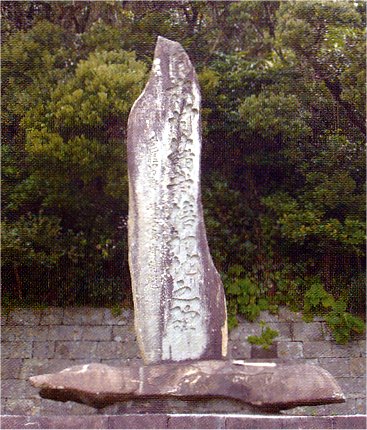

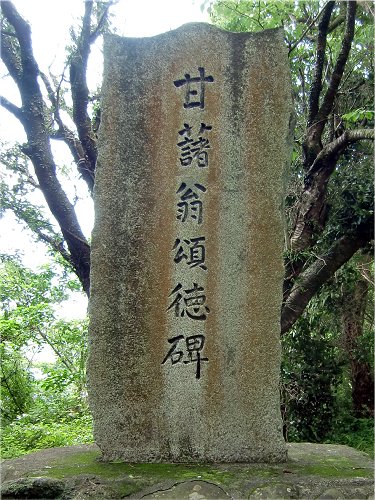

|  |  |  |  |

| 日本甘藷栽培初地之碑(種子島) | 甘藷翁頌徳碑(徳光神社) | 前田利右衛門墓(岡児ヶ水) | 甘藷先生墓(目黒不動) | 甘藷試作跡(東大植物園) |

琉球王尚寧の命により野国という総管が甘藷を明から持ち帰ったのが1605年(明万歴33年)、琉球王尚貞が種子島領主久基に贈ったのが1698年(元禄11年)で、これが薩摩藩に甘藷が伝わった最初だそうですが、藩内に広く普及したのは、

一方、青木昆陽は、8代将軍徳川吉宗に甘藷栽培を命じられ、小石川薬園(現東大小石川植物園)と下総国千葉郡馬加村(現千葉市花見川区幕張)および上総国山辺郡不動堂村(現千葉県山武郡九十九里町)で試験栽培をしました。また、1735年(享保20年)には『蕃薯考』を著しています。その結果、関東地方に広く普及、天明の大飢饉では、多くの生命を救ったとされています。墓は目黒区の瀧泉寺(目黒不動)にあります。なお、幕張には昆陽神社が、九十九里には「関東地方甘藷栽培発祥の地」の碑があります。

謝辞:日本甘藷栽培初地之碑の写真は鮫島(2011)より引用させていただきました。記して謝意を表します。

余談:しらすの日

余談:しらすの日

ウナギやカタクチイワシ・アユなどの稚魚を「しらす(白子)」と呼びます。これに因んで「しらすの日」がいくつか設けられています。

§ 10月4日:ちりめん・しらすの日

鹿児島県機船船曳網漁業者協議会(ちりめん・しらす生産者の協議会)が10月4日を「いわし」と語呂合わせで読み、「ちりめん・しらすの日」と制定しました。§ 5月4日:しらすの日

愛媛県佐田岬の水産会社朝日共販株式会社が制定したものです。5月がしらす漁の最盛期なのと、4日がしらすの「し」と語呂合わせしたのだとか。§ 4月30日:湘南しらすの日

4(シ)月30(ラスト)日ともじったのだとか。ちょっと苦しい気もします。湘南しらす協議会が制定。

文献:

- 五代秀尭・橋口兼柄 共編(1843) (山本盛秀, 1905), 三国名勝図会

- 原口 泉・永山修一・日隈正守・松尾千歳・皆村武一(2011), 鹿児島県の歴史. 山川出版社, 322pp.

- 原口虎雄(1980), 鹿児島県の歴史 2版. 山川出版社, 269pp.

- 橋村健一(1997), シラス文化―発想の驚異. 高城書房, 230pp.

- 岩松 暉・ 福重安雄・郡山 榮(1989),シラスの応用地質学的諸問題. 地学雑誌,Vol.98, No.4, 379-400.

- 岩松 暉・原口 泉(1994), しらす文化と自然災害史. 第29回土質工学研究発表会(1994年)特別セッション講演集, p.21-26.

- 岩松 暉・北村良介・原口 泉・矢ヶ部秀美(1995), 鹿児島県の風土. 1993年鹿児島豪雨災害―繰り返される災害―. 土質工学会1993年鹿児島豪雨災害調査委員会編, (社)土質工学会, p.9-26.

- 桐野利彦(1988), 鹿児島県の歴史地理学的研究. 徳田屋書店, 518pp.

- 古在豊樹・久保田智惠利・北宅善昭(1979), サツマイモ技術と21世紀の食糧, エネルギー・資源および環境問題. 農業気象, Vol.34, No.2, p.105-114.

- 南日本新聞社編(2002), 再発見、からいもの魅力. 南方新社, 296pp.

- 農商務省農務局 編(1922), 小作参考資料 : 舊鹿児島藩門割制度他. 帝国農会, 325pp.

- さつまいも伝来300年祭実行委員会(2006), 2005甘藷翁前田利右衛門のさつまいも伝来300年祭記念誌, さつまいも伝来300年祭実行委員会, 35pp.

- 鮫島安豊(2011), 写真で見る種子島の歴史. たましだ舎, 80pp.

- 山田尚二(1994), さつまいも : 伝来と文化. かごしま文庫(春苑堂出版), 228pp.

- 横山勝三(2003), シラス学―九州南部の巨大火砕流堆積物. 古今書院, 177pp.

- (),

- (),

- 自彊学舎

- さつまいも通信 小事典(鹿児島県)

頁トップに戻る/シラス地形の三要素/シラス台地に関する文化/シラス急崖に関する文化/シラス低地に関する文化/2人の甘藷翁

初出日:2016/04/21

更新日:2019/01/09