柱状節理

柱状節理

|  |  |  |

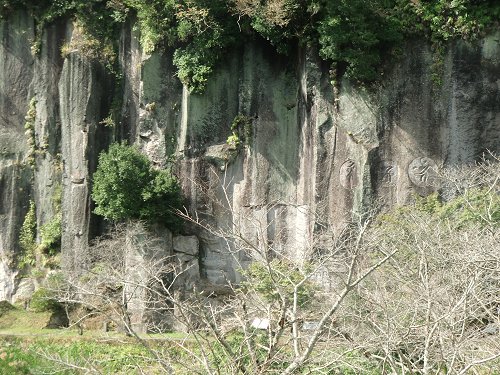

| 丸尾滝(湯之谷岳溶岩) | 霧島神水峽(御鉢溶岩) | 清水磨崖仏(入戸溶結凝灰岩) | 清水磨崖仏の転倒崩壊危険個所 |

|  |

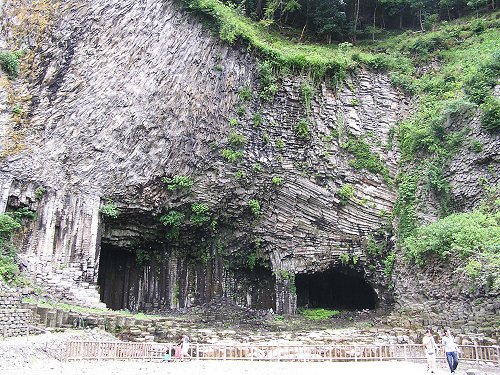

| 玄武洞(玄武洞溶岩) | 高千穂峽(阿蘇4溶結凝灰岩) |

全国的に有名なのは何と言っても兵庫県豊岡市の玄武洞でしょう。玄武岩の語源にもなったところですし、松山基範京大教授が地磁気の逆転を提唱した標識地でもあります。現在ではこれを記念して、258.1万年前~77万年前を松山逆磁極期Matuyama reversed epochと呼びます。九州では宮崎県の高千穂峡が観光地として有名です。

このように柱状節理は観光資源にもなりますが、一方で転倒崩壊topplingや落石の素因ともなります(「土砂災害」参照)。

節理とは

節理とは

岩石の破壊を表す不連続面(割れ目)を総称して断裂fractureと言います。その不連続面には剪断破壊面と引張破壊面とありますが、面を境にほとんど変位の認められないものを節理jointと呼びます。したがって、力学的には、剪断節理shear jointと引張節理extension jointの両方が含まれます。堆積岩は層理面があり、変位の目印となりますが、花崗岩のような深成岩は等方均質なので、変位が分かりにくく、断層も節理とされてしまうことが多々あります。

|

|

柱状節理

柱状節理

|  |

| 入戸溶結凝灰岩柱状節理の断面 | 下北半島たきぎ石(石英安山岩) |

|  |

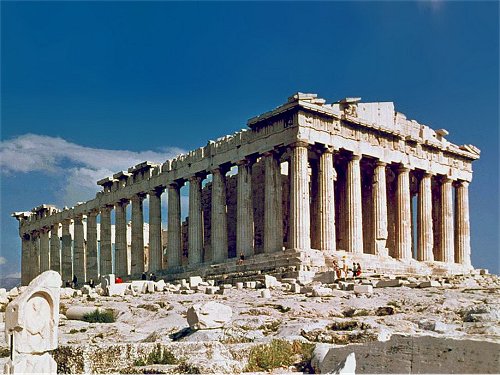

| エンタブラチュア(阿蘇4溶結凝灰岩) | パルテノン神殿(Wikipediaによる) |

| |

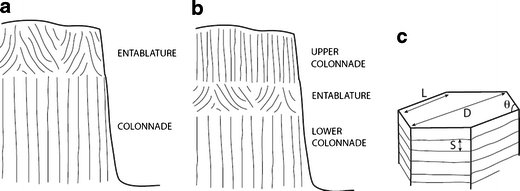

| Schematic columnar jointing architecture(Phillips et. al., 2013) | |

|

| 乾裂mudcrack |

地面と空気の両方から冷やされて柱状節理ができますが、上下から生長してきた節理面が合致するとは限りません。途中で不一致を解消させるため、不規則な曲がり方をして、波模様のような節理になります。エンタブラチュアentablatureと言います。古代ギリシアの神殿造りで円柱columnの上に載る梁(

もちろん、岩脈にも柱状節理があります。割れ目に沿ってマグマが貫入したのが岩脈ですから、冷却面である貫入面に直交して形成されますので、水平に近いものも多いです。

なお、溶岩流の下面付近(場合によっては上面付近)に、冷却面と平行な板状節理platy joint, tabular jointが発達することがあります。成因については諸説あるようです。玄武洞では柱状節理と両方が発達するため、日本庭園の飛び石にちょうど頃合いの扁平な六角形の岩石が得られます。

深成岩の冷却節理

深成岩の冷却節理

マグマが地下深部でゆっくり冷えて固まったものが深成岩です。その時にも冷却節理ができます。この場合には柱状ではなく、立方体状に割れます。深成岩の代表である花崗岩などは、等方均質と言われていますが、立方体状の節理が発達します。屋久島花崗岩の例は「鹿児島の組織地形」をご覧ください。地下深部で高い岩圧lithostatic pressureを受けていた岩石が、隆起によって地表にもたらされたときの応力開放に伴う応力開放割れ目release jointsだとする意見もあります。冷却に伴って形成されていた潜在割れ目が応力開放によって顕在化したのかも知れません。石工さんたちは、この潜在割れ目を石目と呼んで、岩石を大割りするときに利用しています。

文献

- Matuyama, M.(1929), On the Direction of Magnetisation of Basalt in Japan, Tyosen and Manchuria. Proc. Imp. Acad. Japan, Vol.5, No., p.203-205.

- Phillips, J. C., Humphreys, M. C. S., Daniels, K. A., Brown, R. J. & Witham, F.(2013), The formation of columnar joints produced by cooling in basalt at Staffa, Scotland. Bull. Volcanology, Vol.75, No.6, p.715-.

- 山崎俊嗣(2005), 地磁気の逆転. 地質ニュース, No.615, p.45-48.

- 佐藤 景・石渡 明(2013), 板状節理の形成メカニズム. 地質学会講演要旨, R13-O-12.

参考サイト:

初出日:2018/03/10

更新日:2018/03/19