鹿児島の災害医療

鹿児島の災害医療

災害と医療

災害と医療

災害には残念ながら人的被害を伴うことがしばしばあります。発災直後に一番重要になるのが、救助と共に救急医療です。1995年の阪神大震災では、初期医療体制の遅れにより「避けられた災害死」が約500名存在した可能性があったと言われています。そこで、日本でも災害派遣医療チームDisaster Medical Assistance Team(DMAT)の必要性が認識され、日本DMATが2005年4月に発足しました。日本DMATによれば、DMATとは「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム」と定義されています。医師、看護師、業務調整員(医師・看護師以外の医療職及び事務職員)で構成され、大災害の急性期(おおむね48時間以内)に派遣されます。東日本大震災でもDMATは大活躍をしました。一方、開業医の団体である日本医師会も日本医師会災害医療チーム(JMAT)を結成して動きつつあります。現場では患者の重症度により治療の優先度(治療順位、救急搬送の順位、搬送先施設の決定)を決めるトリアージtriageが行われます。現場の応急処置では無理な患者は災害拠点病院などに搬送されます。

なお、広域災害の場合には、地元の医療機関だけでは対処できません。自治体の枠を超えた相互支援のために、医療・救護に関わる各種情報を共有する広域災害救急医療情報システム(Emergency Medical Information System: EMIS)が構築されています。

鹿児島の災害拠点病院

鹿児島の災害拠点病院

| 凡 例

<注> 広域災害や原子力災害に備えて、隣県の災害拠点病院も加えました。 | |

| 鹿児島県災害関連病院 |

| 災害関連病院と桜島噴火(赤線:大正噴火等層厚線、青線:東西反転、単位:m)(水色は甲突川水系) 緑線は標高5m、黄線は標高3m、橙線は標高1mです。津波災害の目安にしてください。 |

災害拠点病院の立地条件

災害拠点病院の立地条件

災害時救護の拠点となる病院や避難所となる学校などが東日本大震災や熊本地震では被災して機能しなかったところも出ました。隣県の熊本県基幹災害拠点病院は熊本赤十字病院です。2016年4月14日、熊本地震のいわゆる前震(M6.5:震度7)では、早速、災害対策本部を立ち上げ、日赤DMAT隊を益城町に派遣しました。救助する側だったのです。ところが4月16日未明のいわゆる本震(M7.3:震度7)では、一部損壊の被害を受けました。ライフラインも、救急棟が停電、エレベーターや医事システムが停止しました。そのため、透析患者を他病院に移送する事態となりました。水道やガスも一時ストップしたそうです。熊本赤十字病院は、なぜ被災したのでしょうか。同病院は、託麻台地という洪積段丘の上に立地していますし(末尾参照)、旧河道の盛土造成地でもなさそうです。地盤としては比較的良好なところですので、この程度の軽微な被害で済んだと言うべきなのかも知れません。“前震”震央までの直線距離が8.9kmだったのに対し、“本震”までが6.5kmと近かったからなのでしょうか。矢野ほか(2017)の指摘している嘉島断層にはさらに近く5kmしかありません。あるいは、“前震”で潜在亀裂が形成され、それが“本震”で破壊に至ったのかも知れません。こうした事例に鑑みて、今後、拠点病院は地震・津波・土砂災害・水害などに対して安全なところに立地しておくべきでしょう。大まかに言えば、下記のようなところは不適です。

- 地震動災害…沖積低地・後背湿地・埋立地・盛土造成地・活断層近傍など

- 津波…沿岸低地・沿岸埋立地・河川河口付近など

- 土砂災害(がけ崩れ・土石流)…急傾斜危険地域指定地・地すべり地・土石流扇状地など

- 水害…河川敷・遊水地・旧河道など

以上、一般論を書きましたが、鹿児島では、桜島という世界でもっとも活動的な火山を抱えていますから、降下火砕物pyroclastic fall deositsという厄介な問題を避けて通れません。内閣府等の文書では大規模降灰と記していますので、ドカ灰程度と軽く考えている方が多いようですが、一番厄介なのは軽石です。ライフラインがストップするだけでなく、救急車の走行などにも支障が出ます。上図の赤線は桜島大正噴火(1914年1月)の降下火砕物の等層厚線図(金井,1920)を尺からメートル法に変換して描き直した図です。1月は偏西風の強い時期ですから、桜島の南東側に大量の軽石・火山灰が積もりました。青線はそれを東西反転し、降灰の中心が市街地に来るように回転したものです。もちろん、偏西風は夏の一時期を除いて吹いていますし、次の噴火が大正噴火と同じになるわけではありませんから、ごく参考程度と考えてください。桜島の噴火は山腹噴火の場合が多いので、市街地に近いところに火口が出来るもっと悪い事態だってあり得ます。いずれにせよ大正クラスの噴火が東風の時に起きたら、鹿児島市街地に莫大な量の軽石・火山灰が積もることは覚悟しておく必要があります。また、それは鹿児島市の水瓶である、甲突川水系全体(水色)が軽石に埋まることも意味します。そんなときでも災害拠点病院が拠点としての機能を果たせるような方策を考えておく必要があるでしょう。万一にでも機能不全に陥った場合には、風上にある拠点病院に患者を移送する代替案も検討しておくことも必要です。

お知らせ: 上記、桜島大正噴火軽石火山灰等層厚線のデジタルデータは鹿児島大学地域防災教育研究センターのサイトからダウンロードできます。

<参考> 熊本赤十字病院の地盤

|

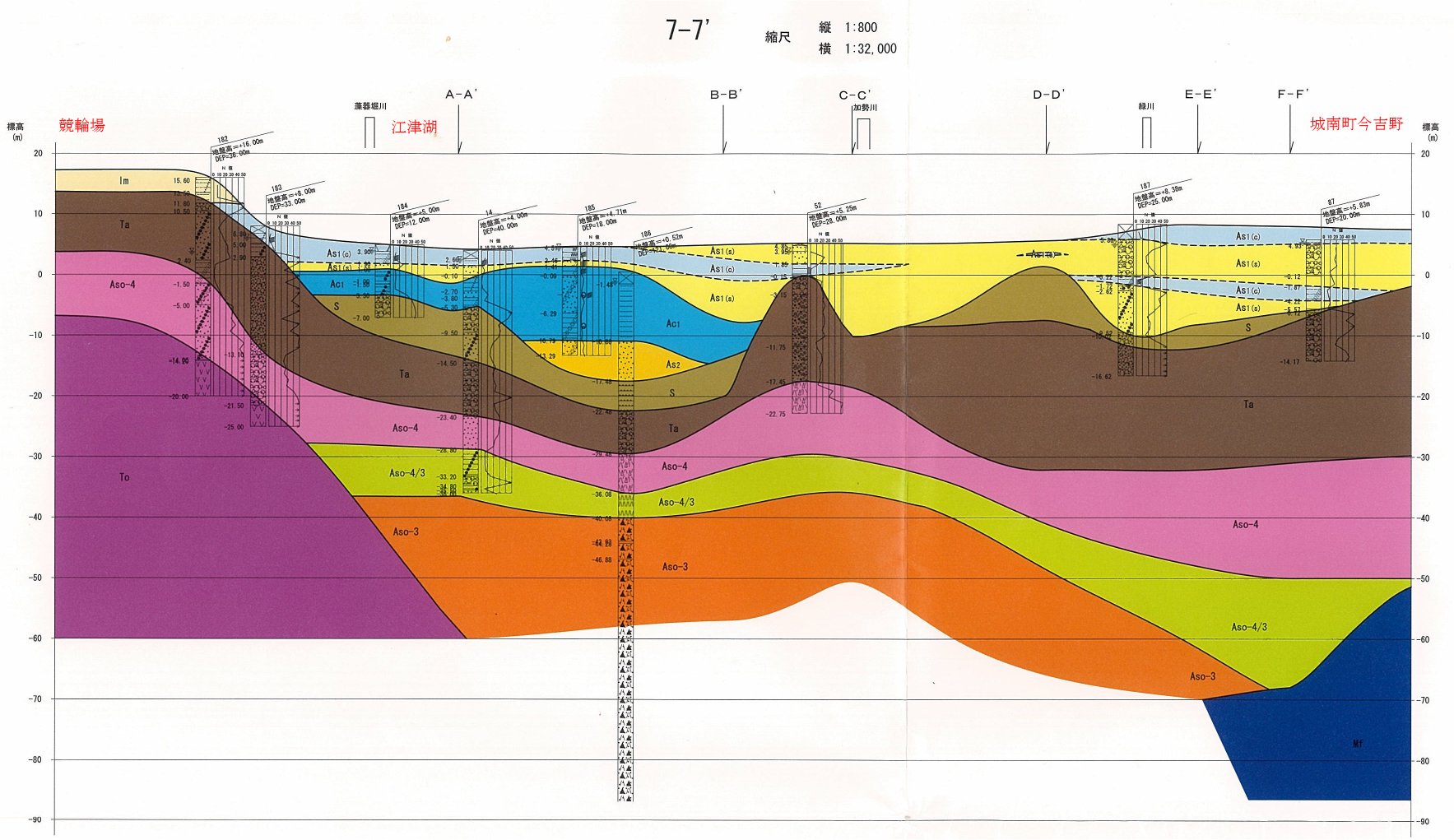

| 熊本市地盤図の7-7'断面(熊本県地質調査業協会,2003) |

| (To:砥用溶岩,Aso-4:阿蘇-4火砕流堆積物,Ta:託麻砂礫層,lm:ローム) |

「1997年鹿児島県北西部地震」で述べたように、1997年鹿児島県北西部地震では段丘上に建っていた鶴田小学校などのコンクリート建造物が甚大な被害を受けました。実は、段丘礫層の下に風化した軟弱なシラス(約3万年前)が存在していました。地質時代は違いますが、託麻台地とそっくりな層序です。この軟弱層が地震動を増幅させたものと言われています。もしかしたら、熊本赤十字病院も同じようなメカニズムで被災したのかも知れません。

<注> 「火山灰土」「灰土」という語は、黒ボクなどさまざまなものに使われますから、何を指すのか注意が必要です。なお、阿蘇-4火砕流堆積物直上の灰土の成因については諸説あるようです。一つは、段丘礫層は良好な透水層になりますから、直下の阿蘇-4火砕流堆積物は常に地下水に洗われているので、粘土化が進行していたとする風化説です。もう一つは、火砕流が流れたときに空中に舞った火山灰が空中を漂って後から火砕流堆積物の上に堆積したとするものです。いわゆるco-ignimbrite説です。この説だと、阿蘇-4火砕流堆積物の堆積原面がほぼ保存されていたということになります。

<参考> 鹿児島市立病院の地盤

|

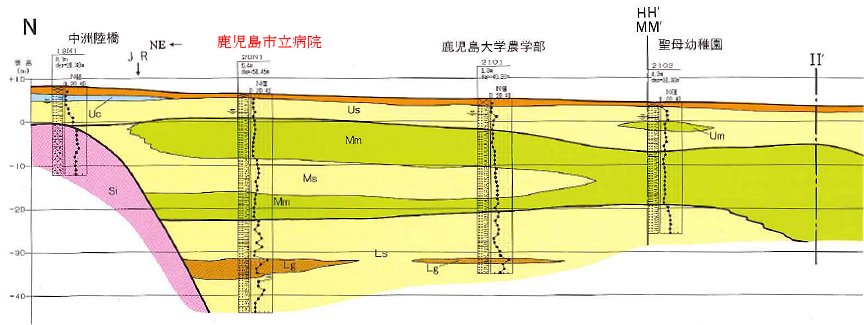

| 市立病院周辺の地質断面図(鹿児島市地盤図編集委員会,1995) |

| (Si:シラス,U:上部,M:中部,L:下部,c:粘性土,m:シルト質砂,s:砂,g:砂礫) |

|

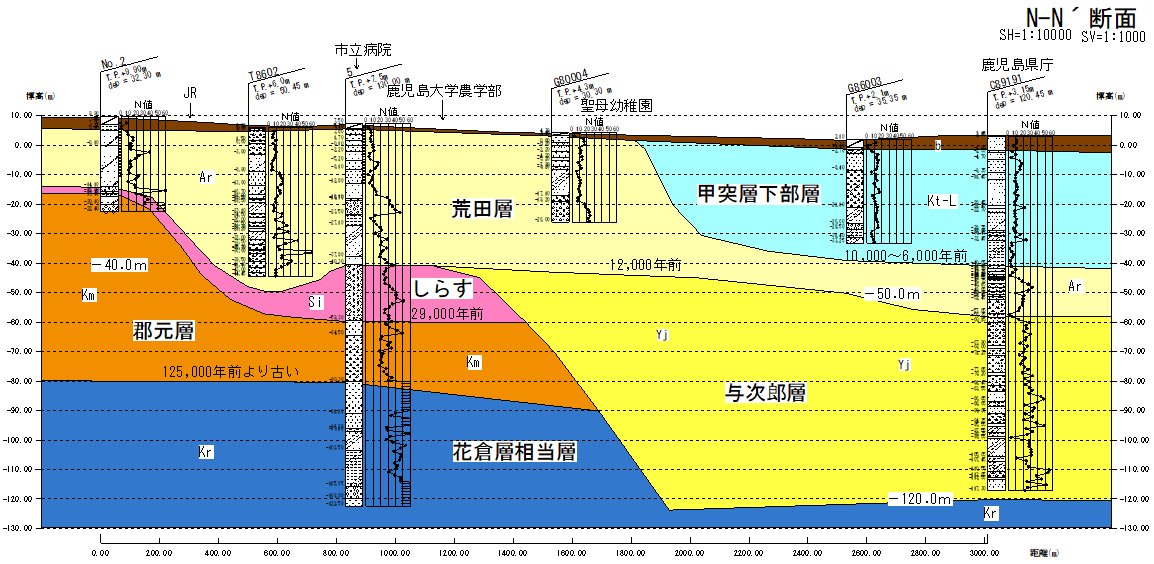

| 市立病院周辺の地質断面図(田中ほか,2018) |

田中ほか(2018)に新しいデータが載っていました。右下のN-N'断面がそれです。地盤図の断面と違うところは、100mを超す大深度のデータが入っていること、断面線が聖母幼稚園から鹿児島県庁まで延長されていることです。鹿児島市立病院では、新病院建設に当たって、大深度ボーリングをしたようです。察するにシラスを支持層にして、50~60m長さの場所打ち杭工法を採ったものと思われます。

文献

- 厚生労働省(2011), 災害医療等のあり方に関する検討会報告書. 厚労省, 22pp.

- 山口順子・ 丹正勝久(2012), 災害時のDMAT活動と役割. , Vol., No., p..

- 熊本県地質調査業協会地盤図編纂委員会(2003), 熊本市周辺地盤図. 熊本県地質調査業協会, 270pp., 付図6枚.

- 矢野健二・矢田 純・宮崎精介・花村 修・黑木貴一(2017), 地表地震断層―分布特性と地質断層との関係―. 日本応用地質学会・九州応用地質学会編『2016年熊本・大分地震災害調査団報告書』, 日本応用地質学会, p.41-46.

- 鹿児島市地盤図編集委員会(1995), 鹿児島市地盤図. 鹿児島大学地域共同研究センター, 132pp., 付図2枚.

- 横田修一郎・奥野 充(1997), ボーリングコア試料の14C年代値にもとづく鹿児島沖積平野の形成. 月刊地球, Vol.19, No.4, p.242-246.

- 大木公彦(2002), 鹿児島湾と琉球列島北部海域における後氷期の環境変遷. 第四紀研究, Vol.41, No.4, p.237-251.

- 田中義人・中田文雄・北村良介・酒匂一成(2018), 鹿児島平野の地層区分とその工学的特性. 自然災害協議会西部地区部会報, No.42, p.17-20.

- 金井眞澄(1920), 大正參年度に於ける櫻島火山の噴火状況並に噴出物及作物栽培に關する調査試驗報文. 鹿兒島高等農林学校「櫻島火山の大正三年に於ける噴火状況並噴出物に關する調査報文」, 付図.

- 田村昇市(1967), 阿蘇山周辺における火山灰土の分布と類別・命名 : 九州における火山性土の分布とその特性に関する研究(第2報) . 日本土壌肥料学雑誌 , Vol.38, No.12, p.449-453.

- 福田光治・西浦譲二・西 秀則・山﨑智寬・北園芳人(2008), Aso-4火砕流非溶結部と灰土の連続性. 土木学会第63回年次講演会, Vol.3, No.452, p.903-904.

- 九州地域づくり協議会(2017), 熊本地震災害記録. , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

参考サイト:

- 広域災害救急医療情報システム(EMIS)

- 日本における災害時派遣医療チーム(DMAT)

- 日本医師会災害医療チーム(JMAT)

- 日本救急医療財団

- 鹿児島県災害拠点病院一覧

- 熊本地震2016 熊本赤十字病院の活動記録―大震災の教訓と未来への提言―

- 熊本地震 そのとき医療の現場は…(くまもと地域医療ステーション)

- 平成28年熊本地震 熊本市震災記録誌 ~復旧・復興に向けて~ 発災からの1年間の記録(熊本市)

初出日:2017/12/14

更新日:2021/01/21

災害拠点病院(基幹)

災害拠点病院(基幹) 災害拠点病院(地域)

災害拠点病院(地域) DMAT指定病院

DMAT指定病院 救急病院

救急病院 隣県災害拠点病院

隣県災害拠点病院