1997年鹿児島県北西部地震

1997年鹿児島県北西部地震

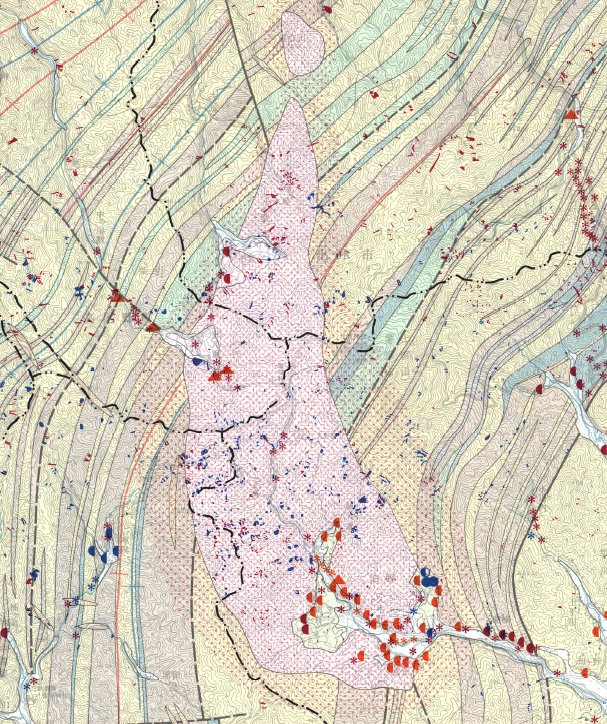

2016年4月14日、M6.5の熊本地震が発生、甚大な被害を出しました。隣県で発生した地震ですから、身近に感じた方も多かったと思われます。しかし、19年前、鹿児島県でもM6.6の地震があったのです。1997年鹿児島県北西部地震です。犠牲者がゼロだったこと、さつま町など北薩地方に被害が集中し、県都では無被害だったこと、などの理由で、忘れ去られています。そこで、「鹿児島の災害概説」に触れておきましたが、ここで改めて、まとめてみたいと思います。なお、「鹿児島県北西部地震」はマスコミの付けた名称で、気象庁の正式な命名ではありません。地震発生直後、鹿児島大学では直ちに分野横断的な調査団が結成されました。本来ならば、文部省自然災害総合研究班から突発災害の科研費が交付されるべき災害でしたが、3月26日という年度末ギリギリでしたので、その科研費は残っていません。やむなく学内特別経費を使用しました。それが理学部岩松暉教授を研究代表者とする鹿児島大学自然災害研究会です。それだけでは足りませんので、外部資金を導入しました。それが工学部吉原進教授を代表世話役とする鹿児島大学県北西部地震被害調査研究会です。両者は研究費の出所が違うだけで、メンバーはほとんど同じで、実質的には一体として運営されました。以下は、その報告書の要約です。図はじめ引用は、すべてこれら報告書によります。いちいちお名前を明記しなかったことをお許しください。なお、末尾文献欄に、鹿大自然災害研究会の報告書全文のpdfを置いておきますので、詳細はそちらをご覧ください。同時に刊行した震災地質図は下記です。右上のボタンを押すと全画面表示になります(マウスホイールでも拡大縮小できます)。

|  | |

| 自然災害研究会報告書 | 地震被害調査研究会報告書 | 震災地質図(岩松ほか,1997)(シームレスに拡大縮小可能) |

地震

地震

|  |

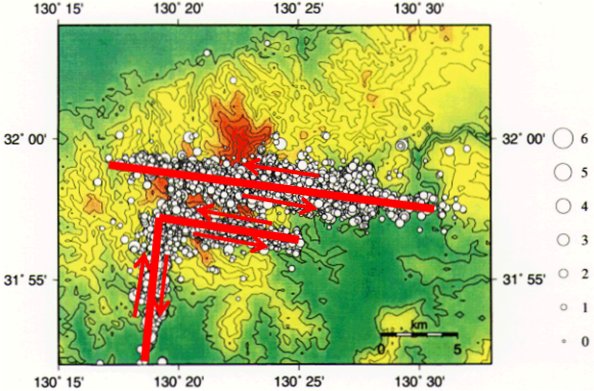

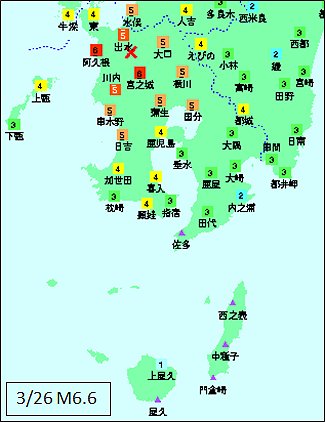

| 北西部地震の余震分布(一部加筆) | 北薩地方の最近の被害地震(M>5.0) |

今まで地震のなかったところで発生したので、驚かされましたが、実は1961年の吉松地震以来、北薩地方には何回か被害地震があったのです。いずれも北東-南西圧縮の左横ずれ型です。角田ほか(1998)は、九州南部を東西に横断する地震列を考えており、震源が東から西へ移動しているように見えるとしています。

震度

震度

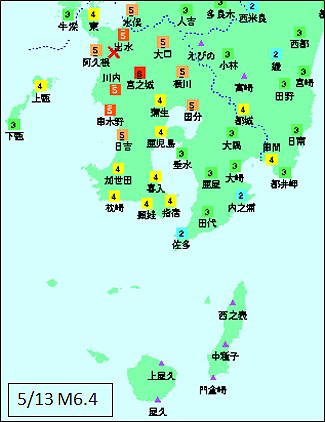

|  |

| K-NETに基づく計測震度(東大地震研究所大学院生の自主活動による) | |

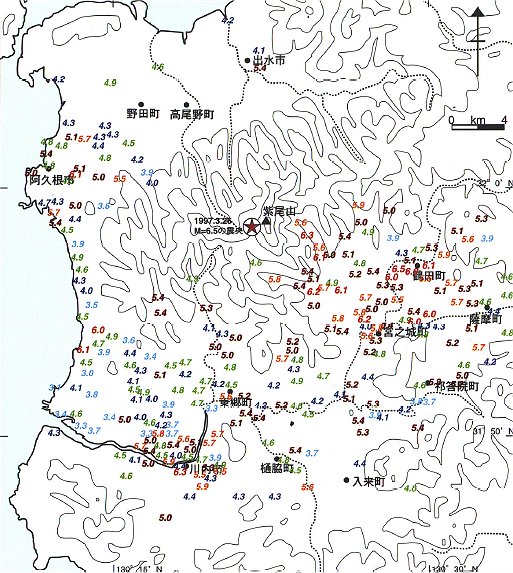

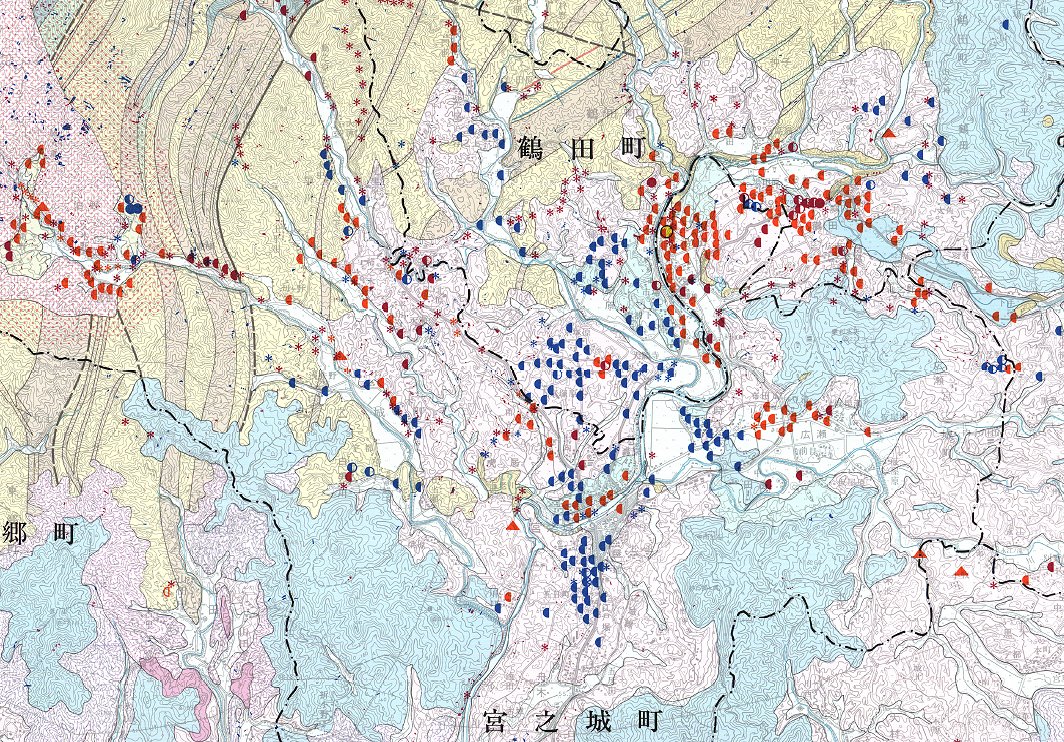

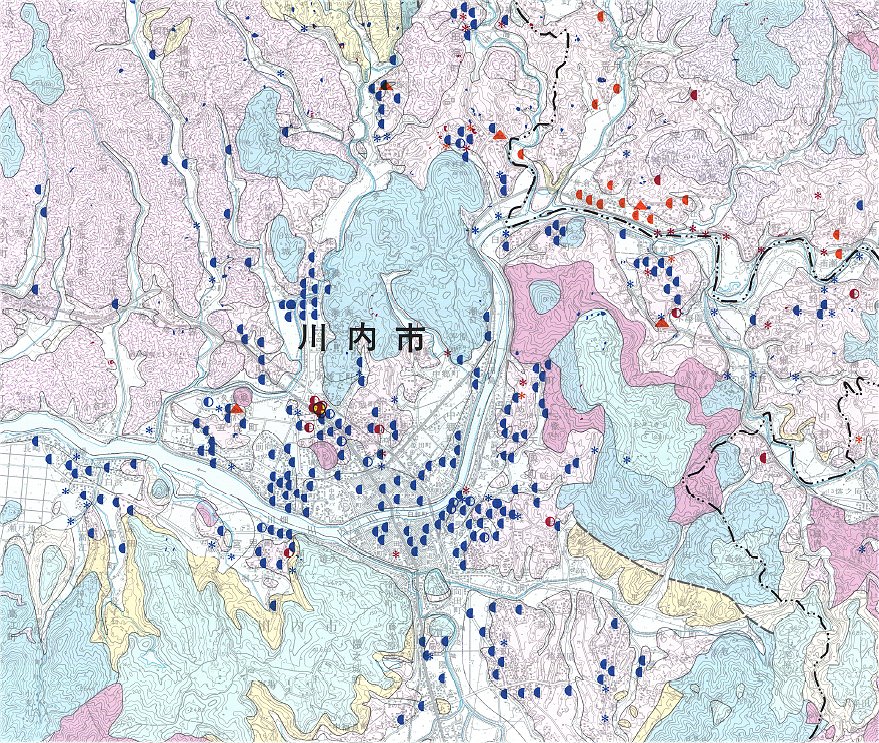

|  以上のように、地質が被害の様相と密接に関係していることから、『1997年鹿児島県北西部地震震災地質図』を作成しました。5万分の1地質図の上に、各種災害データをプロットしたものです。 |

人的経済的被害

人的経済的被害

| 区分 | 第一地震 | 第二地震 |  |

|---|---|---|---|

| 人的被害 | |||

| 死者 | 0 | 0 | |

| 重傷 | 3 | 2 | |

| 軽傷 | 34 | 72 | |

| 合計 | 37 | 74 | |

| 住家被害 | |||

| 全壊 | 4 | 4 | |

| 半壊 | 34 | 31 | |

| 一部損壊 | 2,655 | 4,608 | |

| 合計 | 2,693 | 4,643 | |

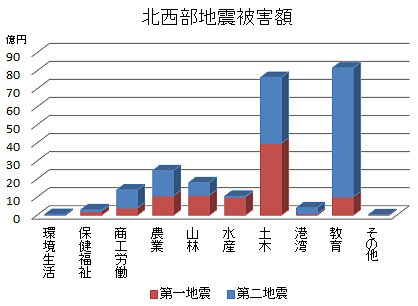

経済的損失も大きく、被害額の総計は232億円に達しましたが、分野別に見ると、土木関係と教育関係が群を抜いています。前者は道路橋梁などの被害ですから、第一・第二地震ともほぼ同額です。それに対して、教育関係、主として学校の被害は第二地震のほうが圧倒的に多くなっています。やはり人口の偏りと関係があるのでしょう。両方の地震を合わせて、公立学校116校、私立学校40校、社会体育施設21個所が、何らかの被害を受けました。

建造物被害

建造物被害

|  |

| 鶴田小学校 | 鶴田町議会議場 |

|  |

| 宮之城高校 | 宗功寺島津家墓地 |

一方、頑丈と思われてきた学校のような大規模鉄筋コンクリート建造物が大きな被害を受けました。耐震設計法は幾多の変遷を経ていますが、1978年宮城県沖地震を経験して、1981年新耐震設計法が制定されました。北薩地方の学校には、この新設計法以前に建設された学校が多かったことも原因のようです。写真の鶴田小のように、RC柱が完全に剪断破壊しています。学校は子供たちのいるところですし、災害時の避難所にもなります。早急に耐震化して欲しいものです。

なお、鶴田小学校も宮之城高校も、比較的地震に強いと思われてきた段丘上に建っています。実は、段丘礫層の下に風化した軟弱なシラス層が存在していました。これが地震動を増幅させたものと思われます。こうした鹿児島特有の問題も考慮に入れておく必要があります。

|  |

| 川内川中流域震災地質図 (赤:第一地震,青:第二地震、全円:全壊,片半円:半壊,半円:一部損壊) | 川内川下流域震災地質図 (凡例は左に同じ、第二地震が目立つ) |

山地崩壊と巨大落石

山地崩壊と巨大落石

|  |

| 紫尾山花崗岩の表層崩壊 | 四万十層群の表層崩壊 |

|  |

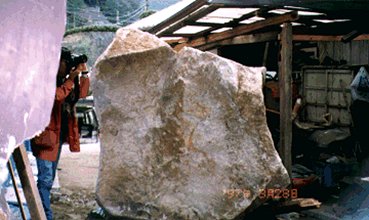

| 溶結凝灰岩の巨大落石(φ3m) | 四万十層群砂岩の巨大落石(φ2m) |

また、表層崩壊だけでなく、巨大落石も多数発生しました。溶結凝灰岩は、溶岩に比べて太い柱状節理が発達することが多いので、転倒崩壊(トップリング)に起因する巨大な落石が起きます。四万十層群の塊状砂岩も大きなブロックを作りやすいので、巨大落石の原因になりました。各地で無数に落石が発生したのにかかわらず、自動車が1台も巻き込まれなかったことは、まれに見る幸運でした。実際、熊本地震では阿蘇大橋付近で、大学生の車が土砂崩れに巻き込まれ、行方不明になっています。

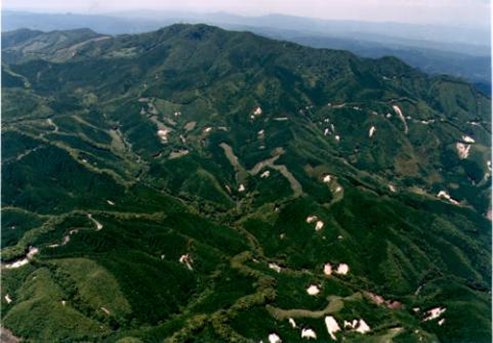

|  |

| 紫尾山花崗岩地帯震災地質図(赤:第一地震,青:第二地震) | 紫尾山花崗岩地帯の植生と崩壊(1997/8/24) |

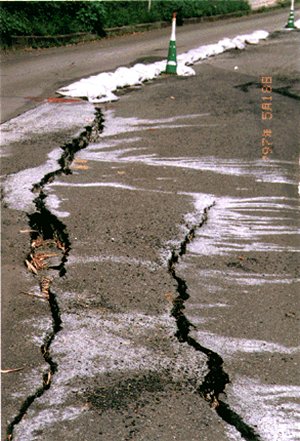

道路被害

道路被害

|  |

| 道路盛土部の亀裂 | がけ崩れによる道路閉塞 |

一方、この地域には老朽化した道路橋も数多くあります。しかし、橋脚や橋台に亀裂の入ったケースが散見された程度で、落橋したものはありませんでした。道路との取付部の不良に起因する段差などによる通行止めが見られました。なお、この地域にはアーチ石橋が100橋程度残されていますが、石橋は地震に弱いというのは俗説で、案外強く、交通規制されたものは1つだけでした。

液状化

液状化

|  |  |  |

| 阿久根における噴砂現象 | 阿久根港における側方流動 | 旧入来町立愛宕団地における液状化災害 | |

海岸から遠く離れたところでも液状化が発生しています。上述のように、川内川中流宮之城盆地で盛土の液状化・噴砂現象が観察されました。旧入来町立愛宕団地では液状化による被害も出ています。愛宕団地は谷埋め造成地で、深度4m付近までN値10以下の崖錐性堆積物からなり、地下水位も2m付近でした。この愛宕団地は、1993年6月の梅雨前線豪雨で地すべりを起こしています。このような谷埋め団地造成は、鹿児島市内でも大規模に行われていますので、他山の石としなければならないでしょう。

PTSD

PTSD

PTSD(Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)は、とても怖い思いをした記憶がこころの傷となり、 そのことが何度も思い出されて、恐怖を感じ続ける病気です(厚生労働省による)。また、人間の存在、生命に危機的影響を及ぼす「異常な状況」における「正常な反応」とも言われ、災害のように、まったく突然で予期できず(unpredictability)、自らの意志で制御することのできない(uncontrollability)状況に巻き込まれると、誰もがPTSDという心理的状況に晒されます。そこで、教育学部治療心理学研究室では、プロジェクトチームによる支援体制を確立し、発症予防・危機介入を行いました。PTSDの早期発見・早期治療は、予後を良好にすると言われているからです。子供たちを対象にしたスクリーニングを行ったところ、平均PTSD出現率は12.8%だったそうです。必ずしも少ないとは言えない数字です。一方、大人はどうでしょうか。鹿大地学科OBの南日本新聞記者高嶺千史氏によると、全員が顔見知りの過疎地でしたから、避難所がかえっていやしの場になっていたそうです。余震を恐れて、ビニールハウスで合宿をし、楽しく過ごしたという話もあるとか。もちろん、犠牲者が一人も出なかったことが最大の要因でしょうが、皆で自分の震災体験を語り合いながら、不安を少しずつ解消していったことが、PTSD発症予防に大きく貢献したことでしょう。

その点、都会ではこうした地縁社会が崩壊しています。阪神大震災や熊本地震では、震災関連死や孤独死といった事態を招きました。防災隣組が必要なのではないでしょうか。

文献:

- 鹿児島大学自然災害研究会(研究代表者 岩松 暉)(1998), 「1997年鹿児島県北西部地震の総合的研究」報告書. 鹿児島大学, 274pp.

- 鹿児島大学県北西部地震被害調査研究会(代表世話役 吉原 進)(1998), 1997年鹿児島県北西部地震被害調査研究報告書. (財)鹿児島県建設技術センター, 144pp.

- 鹿児島県建設技術センター(1997), 平成9年建設技術講演会 鹿児島県北西部地震について. (財)鹿児島県建設技術センター, 153pp.

- 鹿児島県地質調査業協会(1997), 鹿児島県北西部地震に伴う農業用施設の被災状況. (社)鹿児島県地質調査業協会, 13pp.

- 鹿児島県地質調査業協会技術委員内田健二(1997), 鹿児島県北西部地震調査報告. (社)鹿児島県地質調査業協会, 31pp.

- 飛島建設技術研究所耐震研究室(1997), 1997年5月13日鹿児島県北西部地震被害調査報告. 飛島建設株式会社, 176pp.

- 岩松 暉・井村隆介・隈元幸司・(社)鹿児島県地質調査業協会技術委員会(1998), 1997年鹿児島県北西部地震震災地質図. 鹿児島大学自然災害研究会, A0判1葉.

- 佐々木 靖人(2001), 鹿児島県北西部地震における森林の崩壊防止効果. 応用地質, Vol. 42, No.2, p.101-113.

- 太田 裕・後藤典俊・大橋ひとみ(1979), アンケートによる地震時の震度の推定. 北海道大學工學部研究報告, No.92, p.117-128.

- 太田 裕・小山真紀・中川康一(1998), アンケート震度算定法の改訂 : 高震度領域. 自然災害科学, Vol.16, No.4, p.307-323.

初出日:2016/05/13

更新日:2018/11/17