湖の時代

湖の時代

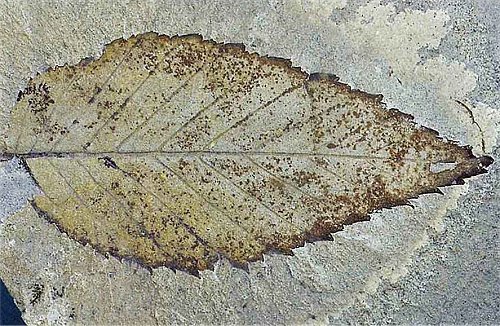

鹿児島は火山国ですし、基盤は白亜紀付加帯(四万十帯)ですから、長島・獅子島など天草諸島や種子島を除いては、あまり化石の出るところはありません。化石の好きなお子さんを連れ出すところが少なくて、学校の先生は苦労されているものと思います。唯一、北薩の永野層相当層と姶良・霧島両市周辺の国分層群など湖成層には、木の葉・貝・魚などの化石が産出します。

古瀬戸内河湖水系

古瀬戸内河湖水系

|

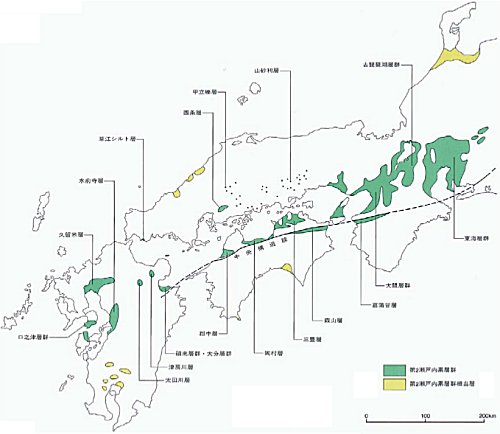

| 古瀬戸内河湖水系(Urban Kubota, 1991) |

その後、鮮新世~更新世にかけて、河川性~湖水性の地層が堆積します(右図)。東海層群や古琵琶湖層群・大阪層群などです。これを第二古瀬戸内湖と言います。東海地方から東西に流れて島原半島当たりで東シナ海にそそいでいた大河があったとする説もありました。鹿児島の永野層や国分層群は相当層とされています。

産総研シームレス地質図基本版で永野層相当層「6 後期中新世-鮮新世(N3)の海成または非海成堆積岩類」と国分層群相当層「3 中期更新世(Q2)の海成または非海成堆積岩類」を時代だけで機械的に抽出してみましょう(色は目立つように原色とは変えてあります)。下の地質図を拡大してみてください。東は岐阜の東海層群から西は島原の口之津層群まで点々と散在しています。確かに、その後の浸食によって断片化したのでしょうが、それでも大きな河川あるいは大きな一連の湖があったとは思えません。恐らくローカルな地質条件によって形成されたのでしょう。憶測を言えば、島原地溝の形成と口之津層群が密接に関わっているように、引っ張り応力場で火山活動が引き起こされると共に、ローカルな堆積盆も形成されたのではないでしょうか。第一瀬戸内もサヌカイトで有名な二上山の火山活動と関わっているように思います。二上層群には植物化石も産します。

| N3層(黄色)とQ2層(空色)の分布(産総研シームレス地質図基本版) |

|

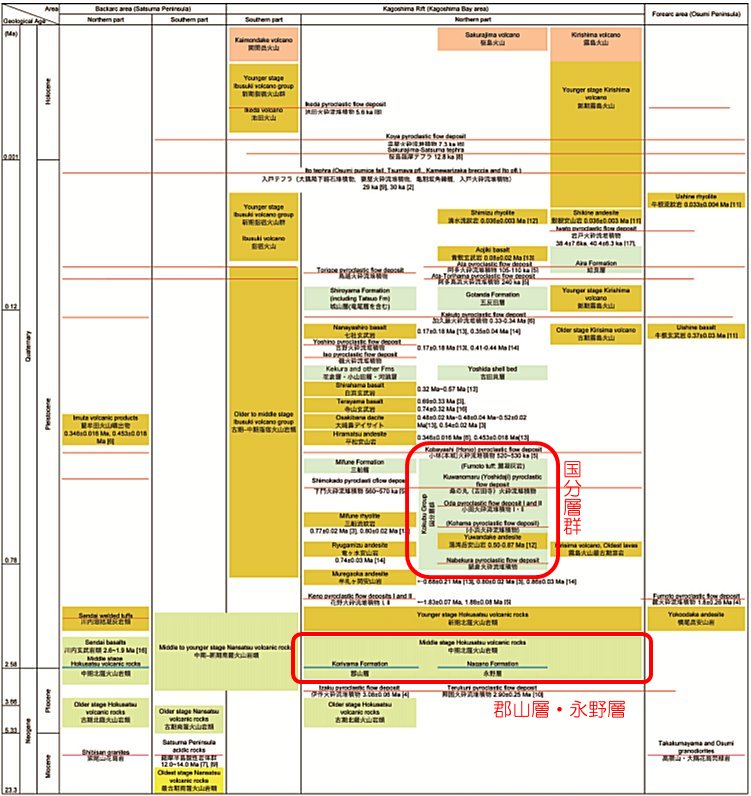

| 鹿児島リフトの鮮新~更新統(内村ほか,2014) |

永野層および相当層

永野層および相当層

鮮新世の永野層および郡山層は中期北薩火山岩類が活動した頃の湖成層です。内村ほか(2007)は珪藻化石を用いて、八重山周辺の詳細な層序学的研究を行いました。層相や化石群集から、比較的大きな湖の中心部に堆積したとしています。また、さまざまな火山岩が郡山層に貫入しています。火山活動が活発な時期の堆積物です。内村ほか(2014)は、これも鹿児島リフト(鹿児島地溝)のメンバーとしていますが、金鉱脈の形成時期(「薩摩の金脈」参照)と勘案すると、少し古いリフトだったのかも知れません。

|

| 郡山層石切場(薩摩川内市藤本) |

|

| 郡山層から産出した木の葉化石(鹿大博物館) |

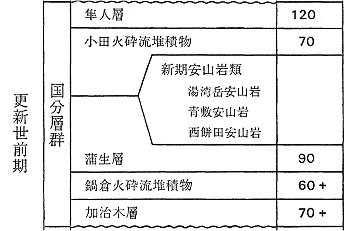

国分層群

国分層群

|  |

| 国分層群の層序(西井上・大塚,1982) | 国分層群露頭(姶良市) |

文献:

- 荒牧重雄(1969), 鹿児島県国分地域の地質と火砕流堆積物. 地質学雑誌, Vol.75, No.8, p.425-442.

- 長谷義隆・山元正継・長峰 智・野村真二(1987), 鹿児島県八重山地域の火山層序(九州後期新生代火山活動). 地団研専報, No.33, p.189-206.

- Hayasaka, S. & Oki, K.(1971), Note on the marine molluscanfauna from the Pleistocene Kogashira Formation in Kagoshima City, South Kyushu, Japan. Rep. Fac. Sci., Kagoshima Univ. (Earth Sci.& Biol.), No.4, p.1-13.

- 引地原野・山路 敦(2008), 小断層から推定された鉱床地域の古応力:鹿児島県永野地域の例. 地質学雑誌, Vol.114, No.10, p.540-545.

- 香川 淳・大塚裕之(2000), 鹿児島湾北岸地域, 中期更新世国分層群の層序と火山-構造性イベント堆積物. 地質学雑誌, Vol.106, No.11, p.762-782.

- 鹿野和彦・内村公大(2015), その昔、姶良カルデラは淡水湖だった:姶良カルデラの環境変化. 鹿大博物館News Letter,No.37, p.14-18.

- 西井上剛資・大塚裕之(1982), 国分層群の花粉層序学的研究. 鹿大理学部紀要. 地学・生物学, Vol.15, p.89-100.

- 大塚裕之(1966), 口ノ津層群の層序および堆積物:口ノ津層群の地史学的研究 その1. 地質学雑誌, Vol.72, No.8, p.371-384.

- 大塚裕之(1966), 口ノ津層群の地質構造・化石および対比:口ノ津層群の地史学的研究 2. 地質学雑誌, Vol.72, No.10, p.491-501.

- 大塚裕之・西井上剛資(1980), 鹿児島湾北部沿岸地域の第四系. 鹿大理学部紀要. 地学・生物学, Vol.13, p.35-76.

- 大塚裕之・外間喜春・田中利明・後村信幸・竹之内貴裕・上野宏共(1995), 島原半島南部の地質の再検討. 鹿大理学部紀要. 地学・生物学, Vol.28, p.181-241.

- 佐藤 亮・大木公彦・古澤 明・廣瀬亜紀子(2000), 鹿児島湾北西部沿岸地域に分布する上部新生界の層位学的研究. 鹿大理学部紀要. 地学・生物学, Vol.33, p.69-87.

- 内村公大・大木公彦・古澤 明(2007), 鹿児島県八重山地域の地質と鮮新統郡山層の層位学的研究. 地質学雑誌, Vol.113, No.3, p.95-112.

- 内村公大・鹿野和彦・大木公彦(2014), 南九州,鹿児島リフトの第四系. 地質学雑誌, Vol.120, No.Supplement, p.S127-S153.

- 山本憲史・大塚裕之(1995), 鹿児島県薩摩郡永野・東郷地域の鮮新-更新統の層序ならびに永野層の花粉化石群集について. 鹿大理学部紀要. 地学・生物学, Vol.28, p.153-179.

- Yamanaka,T., Miyabe,S., Sawai,Y., Shimoyama,S.(2010), Geochemical and diatom evidence of transition from freshwater to marine environments in the Aira Caldera and Kagoshima Bay,Japan, during post-glacial sea-level rise.Journal of Asian Earth Sciences, Vol.39, p.386-395.

- (), . , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

参考サイト:

- 古瀬戸内海と瀬戸内火山岩類(アーバンクボタ 28)

- 東海湖と古琵琶湖(アーバンクボタ 29)

- 大阪とその周辺の第四紀地質図(アーバンクボタ 30)

- 古琵琶湖とその生物(アーバンクボタ 37)

- 続・大阪層群 -古瀬戸内河湖水系(アーバンクボタ 39)

初出日:2016/10/18

更新日:2020/09/12