日本人地質技師の草分け―朝倉盛明

日本人地質技師の草分け―朝倉盛明

|  |  |  |  |

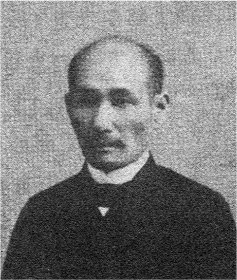

| 英国時代の朝倉 (尚古集成館所蔵) | 「若き薩摩の群像」 (中村晋也作) | 日本最古のクリノコンパス (尚古集成館所蔵) | 中年の頃の朝倉 (生野鉱物館所蔵) | 御料局生野支所長時代の朝倉 (吉田國夫,1984) |

2014年7月20日、いちき串木野市羽島港に薩摩藩英国留学生記念館がオープンしました(右写真)。鎖国時代の1865年4月、ここ羽島港から五代友厚ら薩摩藩士19名が英国へ向けて密航したのです。彼らの多くは帰国後、明治日本の近代化に貢献します。その一人に開成所句読師だった朝倉盛明(本名田中静洲(注), 1843-1925)がいます。彼は英国から渡仏し、モンブラン伯爵(Charles Comte de MONTBLANC, 1832-1893)の下で鉱山学を学びます。帰国後、1867年薩摩藩が招聘した仏人鉱山技師コワニエ(コワニー)(Françoi COIGNET, 1835-1902)の通弁を勤めました。二人は山ヶ野金山や錫山など藩内の鉱山調査に当たりました。鹿児島市の尚古集成館にはクリノコンパスが所蔵されています。単なる磁石ではなく、EとWが逆になっていますし、傾斜を測る錘もついています。アリダード(示方規)まで付いています。明らか地質屋さんが使うクリノコンパスです。恐らくコワニエか朝倉のものでしょう。

2014年7月20日、いちき串木野市羽島港に薩摩藩英国留学生記念館がオープンしました(右写真)。鎖国時代の1865年4月、ここ羽島港から五代友厚ら薩摩藩士19名が英国へ向けて密航したのです。彼らの多くは帰国後、明治日本の近代化に貢献します。その一人に開成所句読師だった朝倉盛明(本名田中静洲(注), 1843-1925)がいます。彼は英国から渡仏し、モンブラン伯爵(Charles Comte de MONTBLANC, 1832-1893)の下で鉱山学を学びます。帰国後、1867年薩摩藩が招聘した仏人鉱山技師コワニエ(コワニー)(Françoi COIGNET, 1835-1902)の通弁を勤めました。二人は山ヶ野金山や錫山など藩内の鉱山調査に当たりました。鹿児島市の尚古集成館にはクリノコンパスが所蔵されています。単なる磁石ではなく、EとWが逆になっていますし、傾斜を測る錘もついています。アリダード(示方規)まで付いています。明らか地質屋さんが使うクリノコンパスです。恐らくコワニエか朝倉のものでしょう。翌1868年は明治維新、コワニエはお雇い外国人1号となり、朝倉と共に官営生野鉱山の再建にあたります。朝倉は、最後には生野鉱山局長になりました。当時は採鉱学と鉱山地質学は未分化でしたから、日本人地質技師の草分けと言えましょう。なお、生野町の市川には現在でも「盛明橋」という橋が架かっています(参照:銀の馬車道)。

(注) 国禁を犯しての密航ですから、全員変名を使いました。お殿様から頂戴した名前だ、とのことで、朝倉のように、それをそのまま使い続けた人もいました。

文献:

- 岩松 暉(1989), 実践的地質学の源流としての薩摩. 鹿児島県地学会誌, 62号, p.17-32.

- 吉田國夫(1984), 官営生野鉱山の先覚・朝倉盛明. 日本鉱業会昭和59年度春季大会研究・業績発表講演会講演要旨集,p.205-207.

上記コワニエには"Note sur la richesse minerale du Japan"と題する著書があります。フランシスク・コワニェ著,石川準吉編訳(1944)『日本鑛物資源に關する覺書』(羽田書店)およびフランシスコ・コワニエ著,石川準吉訳ならびに解説(1957)『日本鉱物資源に関する覚書 : 生野銀山建設記』(産業経済新聞社)にその和訳が載っています。上記、岩松論文には鹿児島に関する地質記載の部分が引用されています。

初出日:2015/02/06

更新日:2017/09/01