鹿児島の地形と気象

鹿児島の地形と気象

はじめに

はじめに

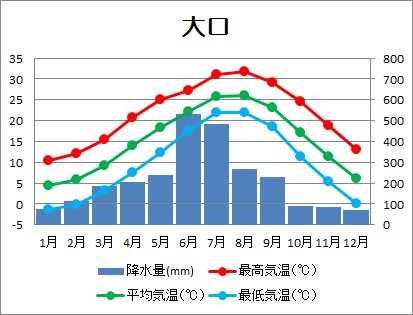

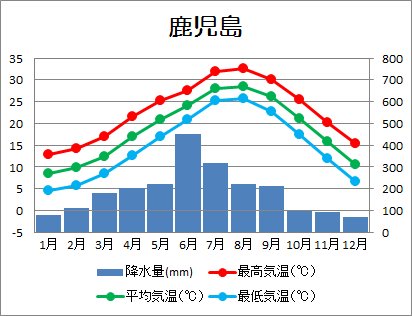

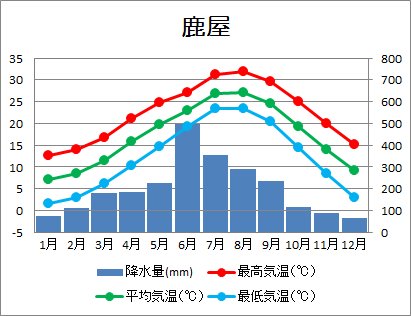

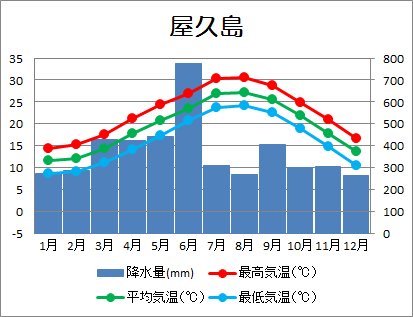

鹿児島は、北は北緯32度の長島町から南は北緯27度の与論島まで約600km、東京都に次いで長い県土です。東は太平洋、黒潮が洗っており、西は東シナ海、対馬海流が流れています。そのため、気候も南北で異なっており、通説では、県本土は暖温帯で、薩南諸島以南は亜熱帯に属すとされ、それぞれ植生帯では照葉樹林帯、亜熱帯多雨林と呼ばれます(屋久島の高標高部は冷温帯)。もちろん、分帯には異論もたくさんあります。たとえば、気候帯では、薩摩地方を九州型、大隅・種子屋久地方を南海型、奄美地方を南日本型などと呼ぶ人もいます。動物地理区では三宅線(大隅海峡)や渡瀬線(トカラ海峡)などが知られています。視点が異なれば、当然、分け方も異なるわけですから、こうした議論はひとまずおいて、観測データのある、明治以降を見てみましょう。 |  |  |

|  |  |

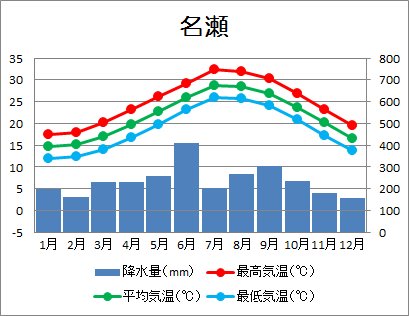

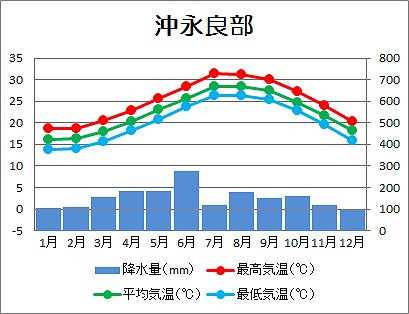

| 1881~2010年の月間平均降水量・気温の統計(雨温図) | ||

|

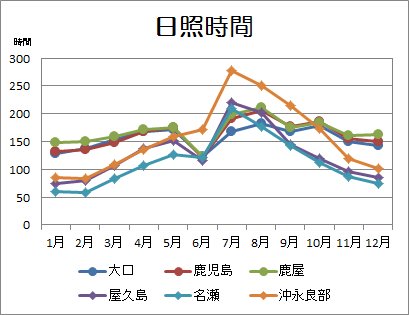

| 1881~2010年の月間日照時間 |

屋久島は九州一の高山宮之浦岳がありますから、「月に35日雨が降る」<余談>と言われるくらい降水量が多いのが特徴です。当然日照時間も少なくなります。

奄美諸島はどうでしょうか。1年を通じて温暖で降水量も少なく、亜熱帯気候です。しかし、薩南諸島以南の秋から冬にかけては、日照時間が県本土より少ないのは意外です。日照時間では、名瀬と沖永良部で顕著に異なります。かなり緯度が違うからでしょうか。

地形性線状降水システム

地形性線状降水システム

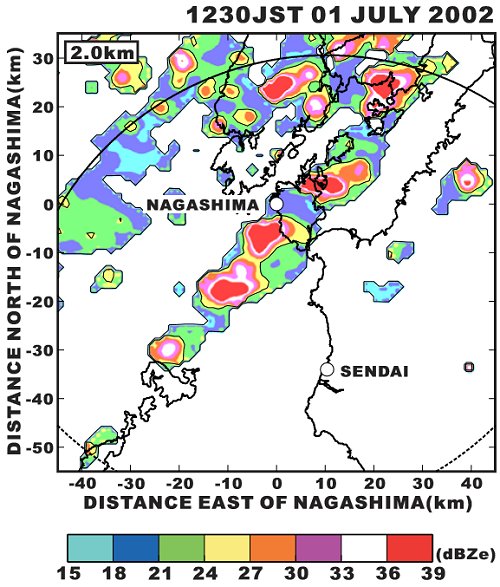

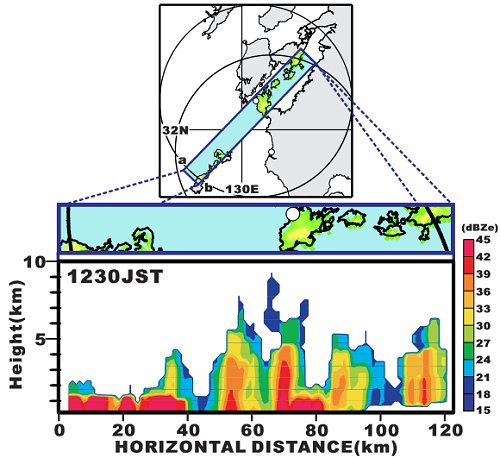

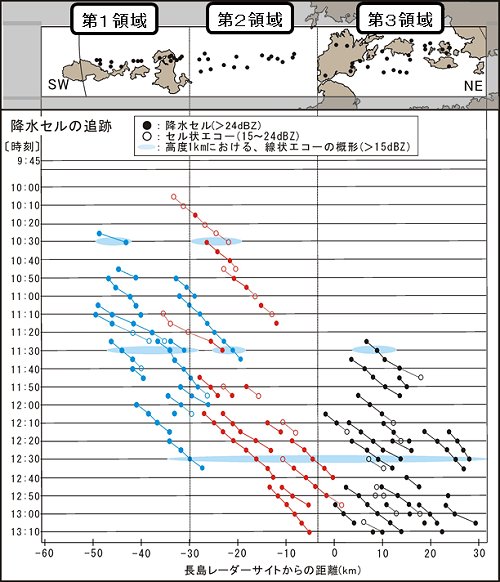

以上、地理的位置と気象について見てきましたが、1997年針原川土石流災害や2003年水俣土石流災害では、甑島のところで次々に雲が生まれ北東へ流れていく状況が観察されました。甑島にはそんなに高い山はないのに、気象に影響を与えるのでしょうか。以下、中村(2004)の研究を紹介します。 |  |  |

| 高度2.0kmの反射強度の水平分布 | 同左の鉛直分布 | 降水セルの時空位置 |

蛇足:

Xバンドレーダーはその後、国交省によって実用に供され、XRAIN GIS版として公開されています。直近の天気を知るには大変便利です。スマホ版もあります。

余談:「月に35日雨が降る」

林芙美子(1949), 浮雲. 風雪, 風雪出版社.

「はア、一ヵ月、ほとんど雨ですな。屋久島は月のうち、三十五日は雨というぐらいでございますからね……」

林芙美子(1950), 屋久島紀行, 主婦の友, 主婦の友社.

「急に四囲が暗くなり、雨がぱらつき出した。一ヶ月三十日は雨だと聞いたが、陰気な雨であった。」

文献:

- 海老原智(2004), 平成15年7月20日菱刈町の大雨の特徴. 岩松 暉編「2003年7月集中豪雨による肥薩地域土砂災害の調査研究」, 鹿児島大学自然災害研究会, p.5-8.

- 平村 泉(2004), 線状降水システムを構成する降水セルの特徴―甑島ラインを例として―. 名古屋大学卒業論文, 35pp.

- 堀田 満(1974), 植物の分布と分化. 三省堂, 400pp.

- 児島正憲(2000), 鹿児島の気象と気候. かごしま文庫(春苑堂出版), 204pp.

- 加藤輝之(1999), 地形の影響を受ける線状豪雨の解析と数値シミュレーション. 気象利用研究, No.12, p.29-33.

- 久保田哲也、プレム・プサラド・パウエル、小川 滋、大村 寛、小川浩一郎、松本祐樹(2005), 2003年7月九州北部に発生した土砂災害の特徴と発生気象条件の予測. 平成15年7月九州豪雨災害に関する調査報告会, 国総研資料, No.250, p.44-57.

- 守田 治(1999), 甑島による地形性降雨―1997年7月9日の出水豪雨の事例解析を中心として. 気象利用研究, Vol., No.12, p.19-24.

- Murata, M.(1984), The Relationship Between Vegetation Zones and Climatic Zones. 日本生気象学会雑誌, Vol.21, No.1, p.1-10.

- 中村綾子(2004), 湿潤場における地形性線状降水システムの構造と形成過程. 名古屋大学修士論文, 131pp.

- 清水慎吾・前坂 剛・増田 有俊(2021), SIP「線状降水帯の早期発生及び発達予測情報の高度化と利活用に関する研究」について. WESTERN JAPAN NDICニュース, No.63/64, p.10-17.

- 清水善和(2014), 日本列島における森林の成立過程と植生帯のとらえ方 ―東アジアの視点から. 地域学研究 , Vol., No.27, p.19-75.

- 鳥山暁人(1999), 地形性降雨の発生過程に関する数値実験. 九州大学修士論文, pp.

- 横山淳一(1994), 宮崎の気候. みやざきの自然, No.9, p..

- Yoshizaki,M., Kato,T., Tanaka,T., Takayama,H., Shoji,Y., & Seko, H.(2000), Analytical and Numerical Study of the 26 June 1998 Orographic Rainband Observed in Western Kyushu, Japan. Jour. Meteor. Soc. Japan, Vol.78, No.6, p.835-856.

- (), . , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

参考サイト:

- 日本の現存植生図(環境省自然環境局生物多様性センター)

- 各地の気温と降水量のグラフ(雨温図)(time-j.net)

- 過去の気象データ検索(気象庁)

- 降水セルから見た甑島ラインの形成過程(名古屋大学気象学研究室パワーポイント)

初出日:2016/12/26

更新日:2021/03/26