雲根志

雲根志

雲根志

雲根志

|  |  |

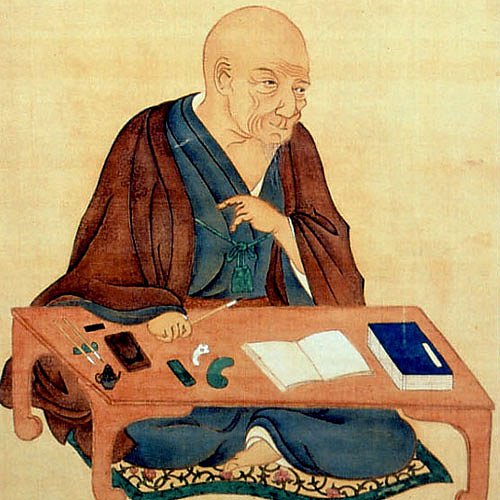

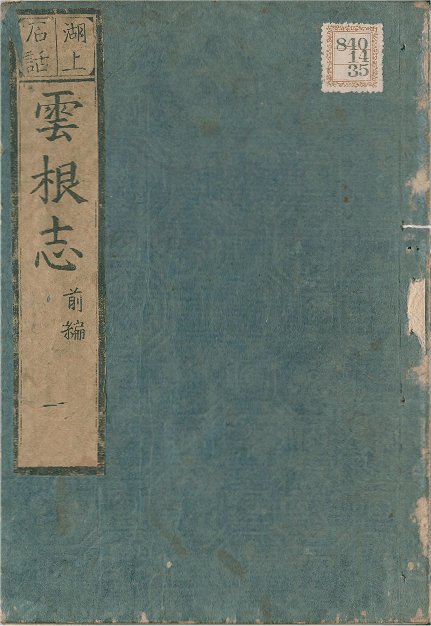

| 木内石亭(奇石博物館提供) | 雲根志(国会図書館) | 天狗爪石(サメの歯の化石) |

| 前編 | |

| 後編 | |

| 三編 |

産地として薩摩を挙げているのは、以下の通りです。

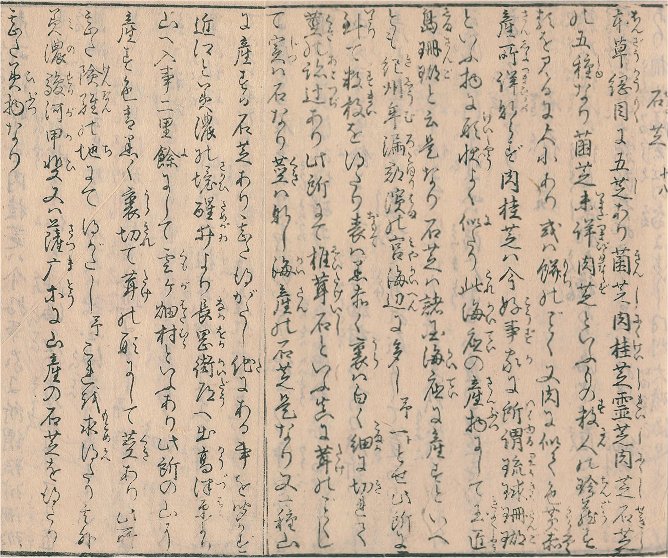

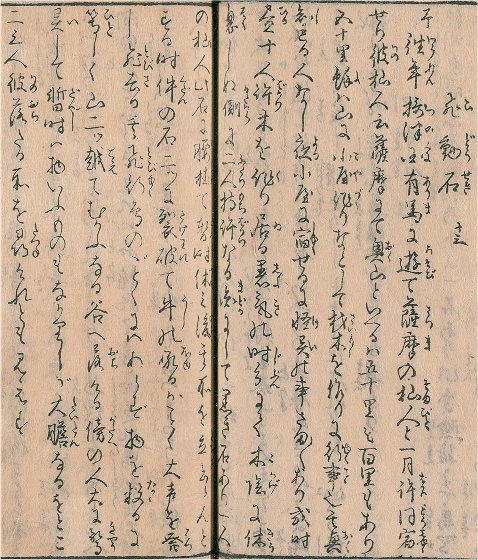

方解石 (前編采用類項22)…方解石 のことです。ジュラ紀付加体の石灰岩か、鉱山の方解石脈か、どちらかから産出したのでしょう。石硫黄 (前編采用類項36)…硫黄のことで、産地として日向国霧島を挙げています。浮石 (前編采用類項44)…軽石のことです。シラス中から採取したのでしょう。栢子石 (後編光彩類項46)…メノウの一種です。県内の産地は分かりません。飛動石 (後編生動類項13)…薩摩の杣人 (木こり)からの伝聞です。奥山で石に腰掛けたところ、真っ二つに割れ、山を越えて飛び去ったというのです。もちろん、場所は不明です。石芝 (後編像形類項18)…珊瑚のかけらのようです。薩摩では山間部でも採れるとあります。

|  |  |  |  |  |

| 石芝 | 飛動石 | 栢子石 | 浮石 | 石硫黄 | 方解石 |

昭和雲根志

昭和雲根志

|  |  |

| 故益富寿之助先生 (益富地学会館HP) | 昭和雲根志 (益富,1967) | 梅花石 (昭和雲根志口絵) |

この書では、木内石亭『雲根志』に記載された奇石類に、学名を示したり、成因を解説したりしていますが、主として中国の奇石類を新たに追加したりしておられます。なお、残念ながら鹿児島県の石については一つも取り上げられていませんが、北九州市門司区白野江青浜海岸の梅花石を天下の名石として挙げ、口絵にしておられます。古生代の海百合の化石です。福岡県の天然記念物に指定されています。東の根尾菊花石、西の門司梅花石と並び称されているようです。

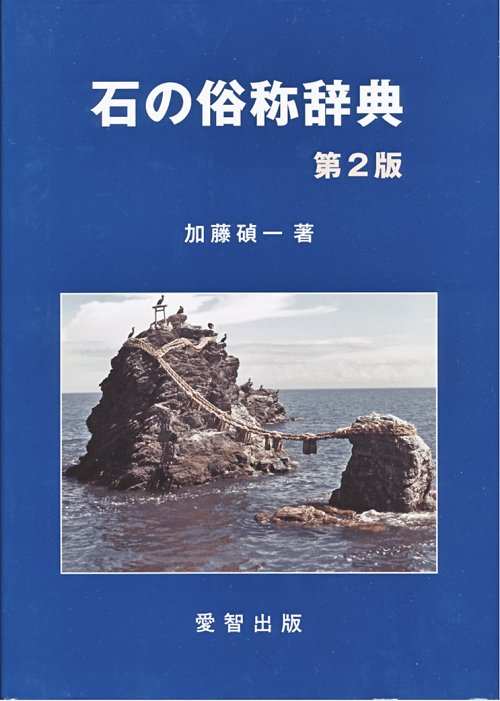

石の俗称辞典

石の俗称辞典

|  |

| 加藤碵一 産総研名誉リサーチャー | 石の俗称辞典第2版 |

<謝辞>

この項については『石の俗称辞典』の著者加藤

| 名称 | よみかた | 産地 | 解説 |

|---|---|---|---|

| 浅海石 | あさみいし | 上甑島町小島・中野 | 中生代白亜紀~新生代古第三紀の輝緑凝灰岩質頁岩。紫色~赤紫色を呈し均質緻密で硯材として用いられる。 |

| 荒平石 | あらひらいし | 鹿屋市荒平 | 阿多溶結凝灰岩 |

| 泡岩 | あわいわ | 桜島 | 熔岩流の冷水中に出来た浮石(軽石)様のもの。集塊溶岩。 |

| 市来石 | いちきいし | いちき串木野市 | 更新世の泥溶岩中の軽石凝灰岩。土木用。 |

| 馬の歯 | うまのは | 薩摩郡永野村 | 山ケ野金山で白色の細粒質石英をいう。 |

| 大隅御影 | おおすみみかげ | 南大隅町 | 1500万年前の白色中粒花崗岩で、少量の雲母が含まれる。墓石・土木用。 |

| 大塚石 | おおつかいし | 南さつま市金峰町田布施大塚 | 更新世の泥熔岩中の軽石凝灰岩。土木用。 |

| 大野石 | おおのいし | 南さつま市金峰町田布施大野 | 更新世の泥溶岩中の軽石凝灰岩。土木用。 |

| 小野石 | おのいし | 鹿児島市小野町・伊敷町肥田 | 灰色軟質な加久藤火砕流の溶結凝灰岩である。旧鹿児島監獄や五大石橋にも使用された。 |

| かいきん | かいきん | 鹿児島市錫山 | 錫山鉱山は錫の産出では日本最大で、四万十累層群中に網状鉱床をなしていた。そこから付随的に産出した黄鉄鉱をいう。 |

| 蠣殻鉱 | かきがらこう | 霧島市山ヶ野鉱山 | 片状多孔質の石英鉱。葉片状方解石後の石英仮晶よりなるカキ状鉱石で浅熱水性金銀鉱に多い。 |

| 鹿児島石 | かごしまいし | 鹿児島市周辺 | 更新世の泥溶岩中の浮石(軽石)凝灰岩。土木用。 |

| 傘石 | かさいし | いちき串木野市冠岳 | 冠岳は山岳宗教の霊山として栄えた。一帯は火山砕屑岩からなる浸食地形が発達し懸崖・岩塔が連続する。傘石もその一つで凝灰角礫岩からなる。 |

| 加治木石 | かじきいし | 姶良市加治木町 | 木田猫岳産の新生代新第三紀の粗面多孔質な輝石安山岩質凝灰岩。淡色の地に緑色または黒色の挟雑物を含み耐火性がある。土木・建築用。 |

| 加世田石 | かせだいし | 南さつま市 | 更新世の泥溶岩中の緑色軟質な角礫状浮石(軽石)凝灰岩。石垣・壁用。 |

| がねいし | がねいし | 薩摩地方一帯 | 薩摩南部の方言で浮石(軽石)のこと。 |

| 神岩 | かみいわ | 薩摩川内市下甑島本町 | 本町の諏訪神社の横にある花崗閃緑岩の神岩は、石屋が石材にしようとしたところ、石がミーンミーンと泣いたので諦めたという伝承がある。 |

| カミキリ石 | かみきりいし | 鹿児島県本土 | 玻璃溶岩または黒曜石(岩)をいう。 |

| 神様石 | かみさまいし | 薩摩川内市下甑島本町 | 神岩に同じ |

| 亀石・亀岩 | かめいし・かめいわ | 鹿児島市仙巌園 | 仙巌園は、万治元年(1658)に造営された島津家代々藩主の別邸で、錦江湾と桜島を借景としたみごとな名園で、ここに亀に似た亀石がある。桜島の安山岩溶岩である。 |

| がめ石 | がめいし | 霧島市 | 高干穂峰(1574m)に分布する新生代第四紀更新世亀甲状の亀裂のある安山岩溶岩(麺麹皮溶岩ともいわれる)。 |

| 唐草錦石・烏 | からくさにしきいし・からす | いちき串木野市串木野鉱山 | 串木野鉱山で黒色の方解石をいった。一見、銀黒に類似。 |

| 烏石 | からすいし | 高隈山? | 鹿児島県の一部で電気石のことをいう。 |

| 亀甲石 | きっこういし・きっこうせき | 屋久島町 | 屋久島は、基盤をなす中生代白亜紀~新生代古第三紀の堆積岩類からなる四万十層群に新生代新第三紀中期中新世(1300万~1400万年前)に貫入した花崗岩(主部は最大14cmの正長石の巨大な斑晶を含むものがある)が分布する。主に花崗岩表面に亀甲状にひび割れの入った円礫が多いが、一部砂岩の亀甲石もある。 |

| 京峯石 | きょうみねいし | 薩摩焼に使用される釉薬の一つである珪長石。 | |

| 錦紅石・錦光石 | きんこうせき | 指宿市大谷鉱山 | 大谷鉱山の鉱脈の母岩をなす新生代新第三紀の頁岩。珪化作用を受け堅硬でかつ赤紫色の縞模様があつて美しいので、磨いて置時計のケース・花瓶・ブローチなどを作るのに用いた。錦江湾(鹿児島湾)に因んで著名な鉱床学者の木下亀城(1896-1874)の命名。 |

| 黒川御影 | くろかわみかげ | 鹿児島市伊敷 | 伊敷産のガラス質安山岩。 |

| 黒竹 | くろたけ | さつま町 | 山ケ野金山で暗緑色の安山岩をいう。 |

| 黒御影 | くろみかげ | 鹿児島市小山田 | 小山田産の黒色ガラス質の安山岩。黒色の地に長石の白斑点を有する。 |

| 花棚石 | けだないし | 鹿児島市吉野町花棚 | 乳白色の地に赤褐色の斑晶がある安山岩。墓石・土木用。 |

| けちん | けちん | 鹿児島市錫山鉱山 | 閃亜鉛鉱をいう。 |

| 郡山石 | こおりやまいし | 鹿児島市郡山町 | 更新世の泥溶岩中の軽石凝灰岩。土木用。 |

| 河頭石 | こがしらいし | 鹿児島市伊敷町河頭 | 更新世の灰石。 |

| 御在所石 | ございしょいし | 志布志市御在所岳 | 御在所岳山中から産する古谷石に類似の水石。 |

| 護摩岩 | ごまいわ | いちき串木野市冠岳 | 冠岳南東麓の五反田川支流の渓谷の新生代新第三紀の安山岩類が浸食を受けて形成された護摩岩を始めとして天狗岩、仙人岩などの奇岩が分布する。 |

| 小山田石 | こやまだいし | 鹿児島市小山田町 | 黒褐色で緻密硬質な安山岩である。墓石や土木材として使用される。小山田黒御影とも呼ばれる。 |

| コラ | こら | 指宿市 | 開聞岳は、約4000年前から噴火を始め、歴史時代の9世紀にも貞観16年(874)と仁和元年(885)に噴火記録がある。火山噴出物のうち、降下スコリア(岩滓)の大部分(玄武岩質)は水蒸気マグマ噴火の産物で、土壌中で硬く固結したものをコラと俗称。昔から耕作の厄介物ととして農民に嫌われてきた。 |

| 混竹石 | こんちくせき | 薩摩川内市水引 | 角閃石の骸晶を含む安山岩。 |

| 薩摩赤玉石 | さつまあかだまいし | いちき串木野市深田・荒川 | 有名な佐渡赤玉石に似た石 |

| 薩摩石 | さつまいし | 鹿児島市郡山町北凍・薩摩川内市入来町浦ノ名・長野 | 新第三紀の角閃石両輝石安山岩質凝灰岩。間知石・石垣・墓石用。 |

| ざらめ | ざらめ | 伊佐市大口鉱山 | 大口鉱山で石英のボロボロに崩れるものをいった。 |

| 白亀山石 | しろかめやまいし | 南さつま市白亀山 | 更新世の泥溶岩中の軟質、角礫状の緑色軽石凝灰岩。石垣・壁石用。加世田石ともいう。 |

| 白土管 | しろどかん | さつま町永野 | 山ケ野金山で白色の方解石をいった。 |

| 千畳岩 | せんじょういわ | 伊佐市宮入 | 伊佐市市外南方約7kmのある川内川上流にある幅約210m、高さ12mの曽木ノ滝の上にある平坦な自然岩塊。 |

| 仙人岩 | せんにんいわ | いちき串木野市冠岳 | 護摩岩参照。仙人岩付近にはわが国でもまれな熱帯性羊歯類のキクシノブや暖地性植物のヤッコソウ・ナギの自生が見られ、県指定の天然記念物となっている。 |

| 高須石 | たかすいし | 鹿屋市高須町 | 新第三紀の輝石安山岩。砕石・土木用 |

| 高橋石 | たかはしいし | 鹿屋市高橋 | 新第三紀の輝石安山岩。砕石・土木用。 |

| 田代石 | たしろいし | 日置市田代 | 更新世の泥溶岩に属する軽石凝灰岩。土木用。 |

| 立石 | たちいし | 薩摩川内市下甑島 | 村はずれの畑に転がっている手掛け石の北方にある環状列石。人が死ぬ寸前魂を飛ばし、手掛け石に休らって後、立石めざして飛んでいくという。 |

| 立神岩 | たちかみいわ・たちがみいわ・たてがみいわ | 枕崎市西鹿籠 | 火之神公園近くの海上にある高さ約42mの岩塊。枕崎市の航海安全と大漁満船を祈願した守護神として崇められている。南薩層群に属する新生代新第三紀鮮新世の普通輝石紫蘇輝石安山岩の火山砕屑岩~溶岩の浸食地形である。 |

| ツブ石 | つぶいし | 玉の一種か。栢子石と同じ(『雲根志』)。 | |

| 壷石 | つぼいし | 霧島市山ケ野、さつま町永野 | 珪質粘土球。内部に黒い土が入つており脚気の薬といい、肺病の薬という。 |

| つり大根 | つりだいこん | 霧島市国分鉱山 | 鍾乳状の白然銅をいう。 |

| 手掛け石 | てがけいし | 薩摩川内市下甑島 | 村はずれの畑に転がっている巨岩。人が死ぬ寸前に魂を飛ばし、この石で休んだ後、立石めざして飛んでいくという。 |

| 天狗岩 | てんぐいわ | いちき串木野市冠岳 | 冠岳南東麓の五反田川支流の渓谷の新生代新第三紀の安山岩類が浸食を受けて形成された天狗岩、仙人岩、護摩岩などの奇岩が分布する。 |

| 天柱石 | てんちゅうせき | 屋久島町 | 太忠岳(1497m)山頂に突出する奇岩。 |

| 唐仁原石 | とうにんばらいし | 南さつま市唐仁原 | 更新世の泥溶岩中の緑色軟質、角礫状の軽石凝灰岩。石垣・壁用。 |

| 毒物 | どくぶつ | 鹿児島市谷山 | <谷山鉱山産の黄鉄鉱の俗称。/td> |

| どくわん | どくわん | 鹿児島市錫山 | 錫山鉱山で石英をいう。 |

| 虎石 | とらいし | 志布志市 | 大慈寺にも虎ヶ石があり、これも大磯の虎(曽我十郎の恋人虎御前)の建立と伝えられている。 |

| 虎斑 | とらぶち | 高隈山 | 電気石化作用を受けたホルンフェルスをいう。黒色縞状をなしているのをいう。 |

| 中里石 | なかざといし | 日置市中ノ里 | 更新世の泥溶岩中の軽石凝灰岩。土木用。 |

| 長田石 | ながたいし | 灰石。石垣用。 | |

| 人形岩 | にんぎょういわ | 薩摩川内市西方 | 西方海水浴場の南端にある凝灰角礫岩からなる岩塊。海蝕により人の形に見える。礫は角閃石安山岩で、人形岩の頭部は、一個の巨礫からなる。 |

| 根占御影 | ねじめみかげ | 南大隅町 | 中生界白亜系(?)~新生界古第三系(日南層群)を貫き、新生代第四紀更新世の泥溶岩やシラス層に覆われる新生代新第三紀の中粒黒母雲花崗岩。 |

| 野田石 | のだいし | 出水市野田町上名 | 更新世の泥溶岩中の軽石凝灰岩。間知石・石垣・墓石用。 |

| はまねぎ | はまねぎ | 霧島市山ヶ野鉱山 | 土状赤鉄鉱中の藍銅鉱。 |

| 反土石 | はんどいし | いちき串木野市市来町反土 | 更新世の泥溶岩中の浮石(軽石)凝灰岩。土木用。 |

| 飛動石 | ひどうせき | 奥山で樵が暑い時期に仕事をしていた折、二人がかりで持てそうな大きさの黒石があり、一人の樵が腰かけて休んでから立ち上がろうとした途端、真っ二つに割れ牛のような唸り声をあげて脱兎のごとく2つの山の頂を越えて向こうの谷底へ飛び散ってしまったという(『雲根志』)。 | |

| ビンタ切れ | びんたぎれ | 屋久島 | 緑柱石。水晶の様に六角柱だが頭がとがらずに切れているから。ビンタは頭のこと。 |

| 福元石 | ふくもといし | 指宿市山川町福元 | 新第三紀の軟質な灰緑色~緑色凝灰角礫岩。石垣・壁石用。 |

| 豚皮 | ぶたがわ | いちき串木野市 | 串木野鉱山で石英と方解石とが縞状をなし豚の脂肉のような観を呈するもの。 |

| 二瀬戸石 | ふたせといし | いちき串木野市市来町二瀬戸 | 更新世の泥溶岩中の浮石(軽石)凝灰岩。土木用。 |

| 降石 | ふりいし | 光孝天皇の御代、仁和元年(885)8月、薩摩国中に砂や小石が降ったという(『雲根志』)。 | |

| 屁こき石 | へこきいし | 温石(蛇紋岩)。砕いて飲めば屁を放つという。 | |

| ボソ | ぼそ | 伊佐市 | 大ロ鉱山に産ずるザラメ状の駄石英。あるいは、変質安山岩がさらに変質してボソボソに崩れるもの。砂状に 崩壊し易く含金なし。 |

| ボッコ・ワキ | ぼっこ・わき | さつま町永野 | 山ケ野金山産の白味がかった母岩に緑泥石の斑点のあるものをいう。ワキとは母岩を意味する。 |

| 丸尾石 | まるおいし | 鹿児島市伊敷町 | 更新世の灰石。土木用。 |

| 宮田石 | みやたいし | 日置市東市来町 | 神流川上流産の水石。質朴で気品に富み光沢が強い古譚質で、南の神居古譚石とも称される。 |

| 宮原石 | みやはらいし | 南さつま市宮原 | 更新世の泥溶岩中の緑色、軟質、角礫状の浮石凝灰岩。石垣・壁用。 |

| 麦ワキ | むぎわき | 霧島市山ヶ野鉱山 | 褐色の斑点のある母岩をいった。褐色の斑点は硫化鉄の酸化に由来する。 |

| 山鳩色地 | やまばといろじ | 霧島市山ヶ野鉱山 | 山ケ野金山で山鳩の胸羽のような暗青緑色の母岩をいう。鉱脈に富む。 |

| 吉利石 | よしとしいし | 日置市吉利 | 更新世の泥溶岩中の軽石凝灰岩。 |

| 養母田石 | よもたいし | 日置市東市来町養母 | 更新世の泥熔岩中の軽石凝灰岩。土木用。 |

文献:

- 木内石亭(1801),雲根志. 国立国会図書館デジタルコレクション

- 木内石亭(1801), 雲根志. 国文学研究資料館

- 横江孚彦訳(2010), 口語訳 雲根志. 雄山閣, 503pp.

- 今井功訳(1969), 雲根志. 築地書館 , 607pp.

- 益富寿之助(1967), 石:昭和雲根志. 益富寿之助博士紫綬褒章受賞記念会, 250p.

- 加藤碵一(1999), 石の俗称辞典―面白い雲根志の世界. 愛智出版, 312pp.

- 加藤碵一(2014), 石の俗称辞典(第2版). 愛智出版, 408pp.

- (), . , Vol., No., p..

参考サイト:

- 滋賀県立琵琶湖文化館

- 奇石博物館

- 鉱物趣味家の為の木内石亭と雲根志入門

- 益富地学会館

- 梅花石岩層(北九州ジオパーク推進連絡会)

初出日:2017/03/03

更新日:2019/11/10