鹿児島の黒曜石

鹿児島の黒曜石

黒曜石と先史研究

黒曜石と先史研究

|

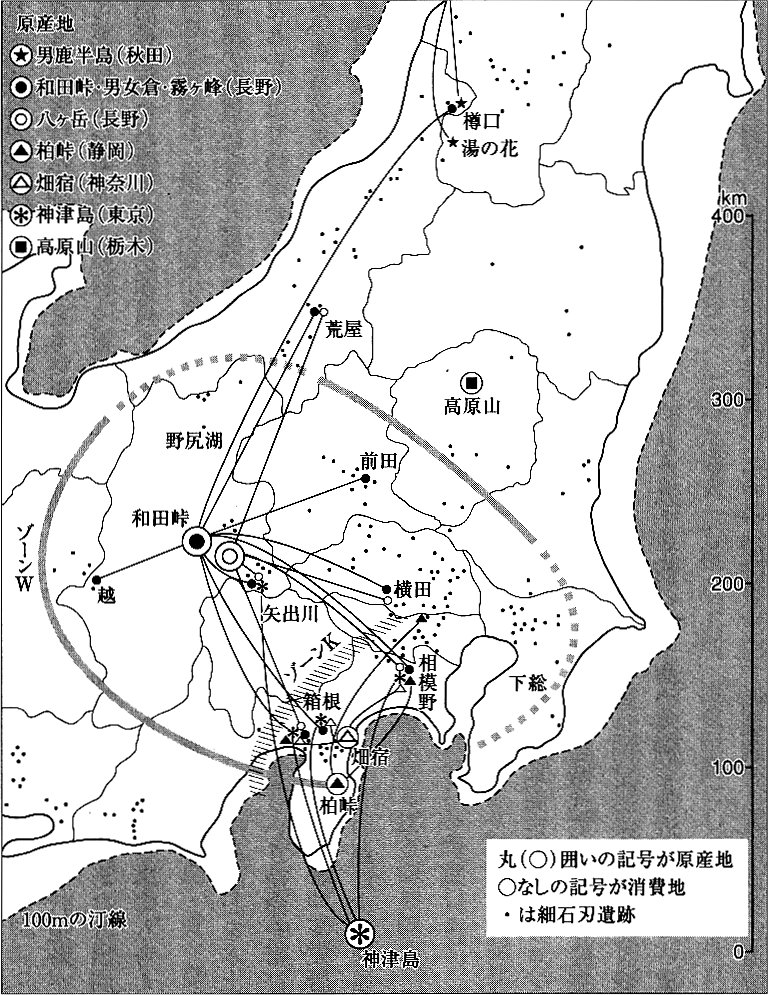

| 細石刃文化期黒曜石の流通(堤,2004) |

|

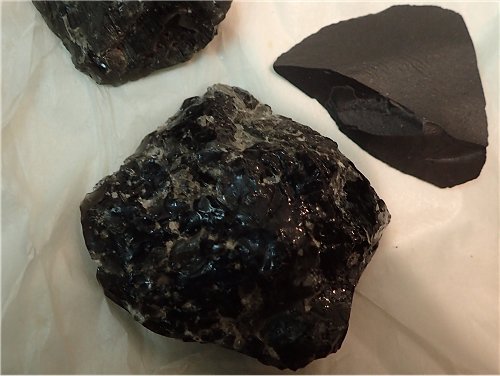

| 黒曜石(鹿大博物館) |

ヨーロッパの石器時代にはフリントや珪質頁岩がよく石器に用いられました。石材は岩石種から、産地を特定できる場合もありますが、一般には困難な場合が多いのです。たとえば、遠洋のプランクトンの遺骸からなるチャート(江戸時代まで火打石として使われました)は、北部北上山地でも四国でも、似たような性質があり、石を見せられただけで、産地を言い当てるのは難しいと言えます。ヨーロッパの場合には、その上、氷河ではるばる運ばれてきたモレーンの石が使われているケースもあり、もっと複雑です。

黒曜石は火山岩ですから、火山地質学的研究や全岩定量分析・蛍光X線分析など理化学的分析手法が適用できます。また、火山ガラスですので、ウラン238(238U)が自然核分裂するときに出る放射線の傷跡(フィッショントラックfission track)で年代を測定するフィッショントラック法が適用できます。岩石の地質時代が測定できるのです。しかも、フィッショントラックは300~700℃に熱されると約1時間で消滅しますので、囲炉裏や火災などで火に焼かれた場合、岩石の年代ではなく、火に焼かれた年代が測られることになります。つまり、古代人の生活年代まで分かるのです。この点が、考古学で重宝される所以です。なお、黒曜石が空中ないし土中の水を取り込んで作る水和層の厚さが水和に要した時間の平方根に比例することを利用して、黒曜石が人為的に加工された年代を知ることもできます。もっとも、この水和法は最近ではあまり使われていないようですが。

鹿児島の黒曜石産地

鹿児島の黒曜石産地

| 鹿児島県内黒曜石産地(概略位置で露頭位置ではありません) |

| マーカーをクリックすると産地名がポップアップ 地質図をクリックすると地質解説がポップアップ |

|

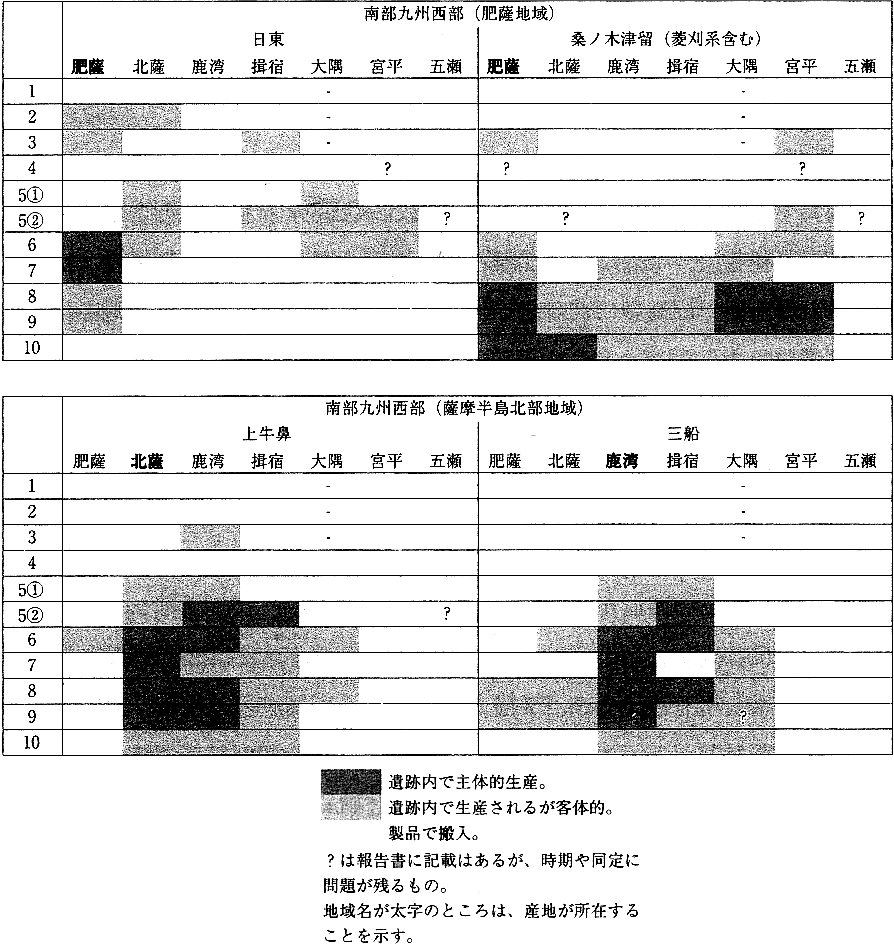

| 黒曜石産地別利用動向(芝,2013) |

| 地区 | 産地 | 地質 | 地質年代 |

|---|---|---|---|

| 伊佐市大口 | 五女木・日東・荒平・猩々・小川内・芳ヶ野 | 北薩火山岩類中の黒曜岩溶岩流、これの変質したものが大口白土 | 4~6Ma |

| 薩摩川内市八重山 | 樋脇町上牛鼻・市来町平木場 | 八重山火山岩類の | 2.5Ma |

| 鹿児島市三船 | 三船・竜ヶ水 | 三船流紋岩 | 0.77~0.80Ma |

| 錦江町 | 長谷松崎の浜 | 阿多火砕流下位の大根占礫層中の巨礫 | 230~250ka |

|

| 三船流紋岩 |

大口産は、他と比べてNa20量が小さくK2O量がやや多いという点で区別されます。樋脇産は、 Na20量がやや多くK20量がやや少ない傾向があります。三船産と長谷産は、両者よく似ているそうです。距離にして50km離れているのに、大変似ている点は興味深いところです。

それでは、これらの黒曜石がいつ頃どの範囲まで流通していたのでしょうか。芝(2013)は、先ず旧石器時代~縄文草創期を次の10期に分けています。なお、ATとは姶良カルデラの活動(29ka)により降ったテフラのことです。この超大規模噴火により、南九州の旧石器文化は一時途絶えました。

| 1期 | 礫塊石器主体…姶良大塚火山灰(A-ot:32.5ka)下位層相当 | |

| 2期 | 部分加工ナイフ型石器・台形様石器…暗色帯中部~下部 | |

| 3期 | 縦長剥片製二側縁加工ナイフ形石器…AT直下~暗色帯上部 | |

| 4期 | 二側縁加工ナイフ形石器群を引き継ぐ「片田段階」の石器群 | |

| 5期 | 剥片尖頭器石器群・狸谷型切出形石器・今峠型ナイフ形石器群 | |

| 6期 | 角錐状石器群(国府系ナイフ形石器も含む) | |

| 7期 | 小型基部加工ナイフ形石器・小型台形石器など終末期ナイフ形石器群 | |

| 8期 | 細石刃石器群 | |

| 9期 | 細石刃石器群 | |

| 10期 | 石鏃石器群(縄文時代草創期) |

<注> 右図で「桑ノ木津留」とあるのは、熊本県人吉市桑ノ木津留のことです。地図の一番東のマーカーがあるところで、熊本・宮崎・鹿児島の3県県境に近いところです。

文献

- 藤井紀之(1962). 大口白土について. 地質調査所月報, Vol.13, No.3, p.231-238.

- 池谷信之(2009), 黒曜石考古学 : 原産地推定が明らかにする社会構造とその変化. 新泉社, pp.

- 一色直記(19947), 黒曜石-地質学者の視点から-. 日本文化財科学会第11回大会研究発表要旨集, p.1-3.

- 岩崎新輔・杉原重夫・金成太郎(2009), 鹿児島県出水市、上場遺跡における黒曜石製遺物の原産地推定. 明治大学博物館研究報告, Vol., No.14, p.13-42.

- 神野好孝・大西一臣・浦島幸世(1980), 鹿児島県の窯業原料の調査と利用研究 大口地区の粘土資源について. 鹿児島県工業試験場研究報告, Vol., No.27, p.43-52.

- 小杉 康(2008), 縄文文化における黒曜石の採掘と流通. 高濱 秀編「生産と技術の考古学」, 朝倉書店, p.33-71.

- 湊 秀雄・乙須 稔(1986), 鹿児島県大口白土鉱山におけるハロイサ イトの産状とその成因. 鉱物学雑誌, Vol.17, 特別号, p.55-60.

- M. Miyachi(1982), Fission-track ages of some volcanic rocks in the Yaeyama area, Kagoshima Prefecture, Japan. 岩石鉱物鉱床学会誌, Vol.77, No.11, p.410-415.

- 宮田大之(2017), 南九州における黒曜石とその産地 : 鹿児島県鹿児島郡三島村竹島の黒曜石. 日本情報考古学会講演論文集, Vol., No.18, p.77-80.

- 小田静夫(2015), 黒曜石分析から解明された新・海上の道 -列島最古の旧石器文化を探る④- . 多摩考古, Vol., No.45, p.1-13.

- 小田静夫(2001), 黒曜石研究の動向. PALYNO, No.4, p.3-15.

- 及川 穣・宮坂 清・隅田祥光・堀 恭介・今田賢治・川井優也・河内俊介・角原寛俊・藤川 翔(2014), 長野県下諏訪町和田峠西黒曜石原産地の調査報告. 資源環境と人類, Vol., No.4, p.83-98.

- 小野 昭(2011), 資源環境の中の黒曜石―方法上の展望―. 資源と人類, Vol., No.1, p.1-8.

- 大木公彦・早坂祥三(1970), 鹿児島市北部地域における第四系の層序. 鹿大理紀要(地学・生物学), Vol.3, No., p.67-92.

- 大木公彦(1974), 鹿児島市西部地域における第四系の層序. 鹿大理紀要(地学・生物学), Vol.7, No., p.15-22.

- 坂田邦洋(1982), 九州の黒曜石―黒曜石の産地推定に関する考古学的研究―. 広雅堂書店, 146pp.

- 芝康次郎(2013), 南部九州における後期旧石器時代の黒曜石資源の利用とその展開. 国立文化財機構奈良文化財研究所編「文化財学の新地平」, 吉川弘文館, p.1-32.

- 鹿又喜隆・井上 巖・柳田俊雄(2015), 黒曜石原産地分析による先史時代の石材流通に関する基礎的研究. 文化, Vol.79, No.1・2, p.47-61.

- 杉原重夫・長井雅史・柴田 徹・壇原 徹・岩野英樹(2009), 霧ヶ峰・北八ヶ岳産黒曜石の記載岩石学的・岩石化学的検討とフィッション・トラック年代―黒曜石製遺物の原産地推定法に関する基礎研究―. 駿台史学, No.136, p.57-109.

- 鈴木達郎(1992), 鹿児島県産黒曜石の放射化分析. 鹿児島大学教育学部研究紀要 自然科学編, Vol.44, No., p.11-15.

- 種子田走勝・入佐純治(1966), 南大隅地方の姶良・阿多両pyroclasticsについて. 九大理島原火山温泉研研報 No.2, p.11-21.

- 坪井正五郎(1901), 石器時代人民の交通貿易. 東洋學藝雑誌, Vol.18, No.240, p.343-346.

- 堤 隆(2004), 黒曜石3万年の旅. NHKブックス, 236pp.

- 和田恵治(2011), 白滝ジオパークの黒曜石―白滝黒曜石流紋岩溶岩群の地質解説. 北海道教育大学大雪山自然教育研究施設研究報告, No.45, p.21-35.

- 和田恵治・佐野恭平(2016), 北海道白滝,赤石山黒曜石溶岩の内部構造と噴出過程. 日本火山学会講演予稿集, Vol.2016, No., p.10.

- 和田維四郎(1878), 本邦金石畧誌. 日就社, 122pp.

- 藁科哲男・東村武信(1985), 西日本地域の黒曜石研究. 考古学ジャーナル, No.244

- 山田昌功(2014), 前期更新世における黒曜石. 資源環境と人類, Vol., No.4, p.57-71.

- (), . , Vol., No., p..

- (), . , Vol., No., p..

参考サイト:

↑頁トップに戻る/旧記雑録/三国名勝図会/種子島家譜/楠川文書/垂城録/第七次測量日誌/第八次測量日誌/余談:薩英戦争と伊能図

更新日:2016/10/22

更新日:2020/11/28