縄文海進とハイドロアイソスタシー

縄文海進とハイドロアイソスタシー

縄文海進研究前史

縄文海進研究前史

|  |

| E. S. モース(東京大学蔵) | 大森貝塚(東京都品川区大森貝塚遺跡庭園) |

戦後の進歩

戦後の進歩

|  |

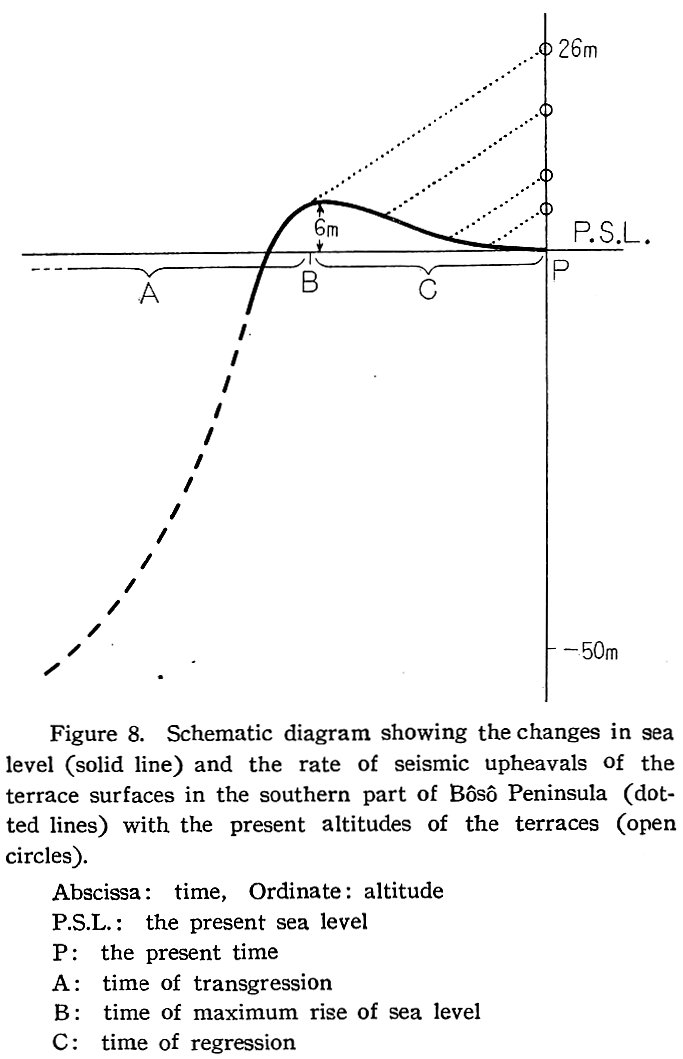

| 杉村・成瀬 (1955) による海水準変動曲線 | 関東平野の相対的海水準変動(遠藤,2015) |

高度成長期に入り、東京一極集中が激化、日本の人口の半数が関東圏に居住するようになりました。それに伴う土木工事が各所で行われ、無数の露頭が新しく作られるとともに(もっとも露頭はその後消え去りましたが)、多数のボーリングも行われました。これらを集大成したのが遠藤(2015)です。潮間帯に棲息するカキ礁を手がかりに海水準を求めました。縄文時代草創期(14,000-15,000年前)~縄文時代前期末(6,000-5,500年前)の海進を縄文海進とみなしています。図の赤線です。

ハイドロアイソスタシー

ハイドロアイソスタシー

|

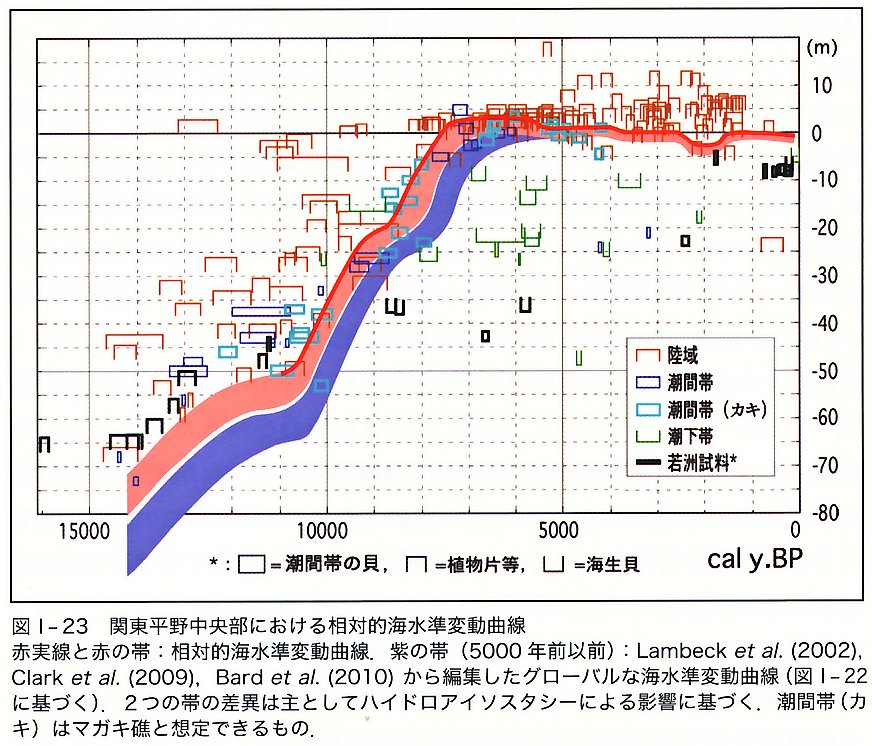

| 氷床と周辺のふくらみ(bulge)(杉村,1977) |

では、氷河から離れた地域(far field)ではどうでしょうか。海水の増加分だけ海水準が上がるわけではありません。海水の増加分の重量によって地殻が沈降する効果で相殺される分もあるのです。ハイドロアイソスタシー(hydroisostacy)です。杉村(1977)が初めて日本に紹介しました。

|  |

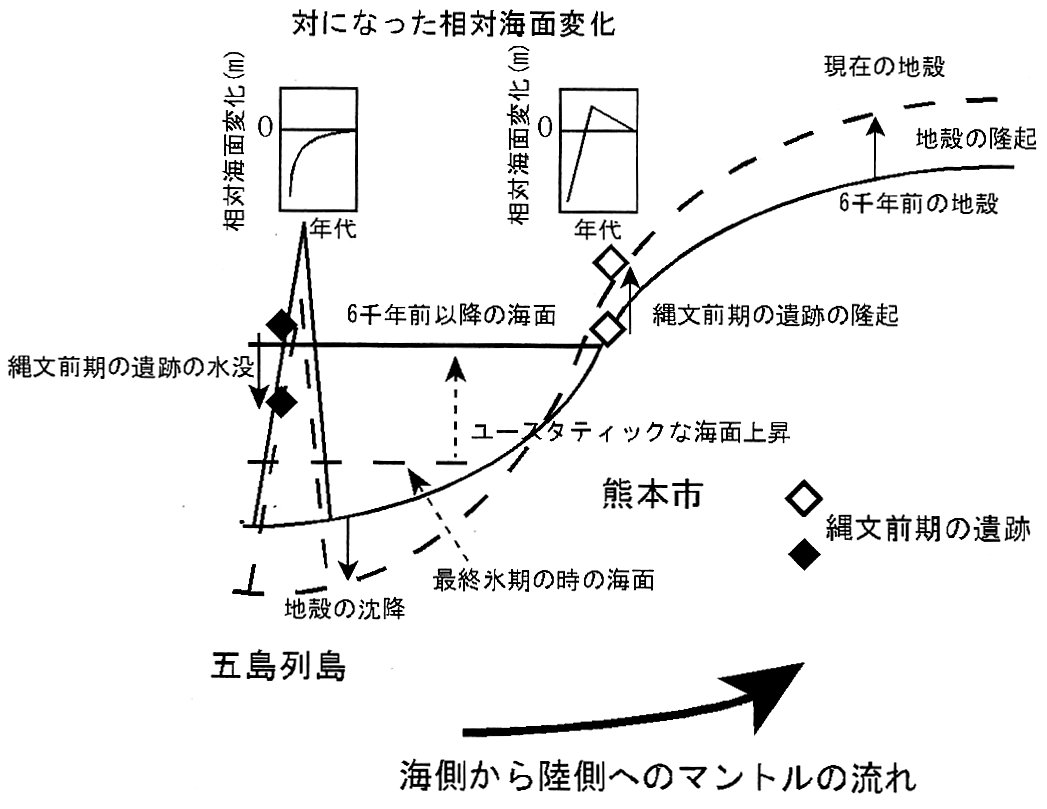

| 九州北西域におけるハイドロアイソスタシーと縄文遺跡(中田・奥野,2011) | 6,000年前の日本列島の海水準(Okuno, et al.,2014) |

- S(θ,φ,t)=O(θ,φ,t)[E(t)+Zi(θ,φ,t)-〈Zi(θ,φ,t)〉0)+(Zw(θ,φ,t)-〈Zw(θ,φ,t)〉0)]

- ΔS(θ,φ,t)=S(θ,φ,t)-S(θ,φ,tp)

これを九州北西域に当てはめたのが中田・奥野(2011)の図です。縄文前期の水中遺跡はこれで説明できます。最終氷期の海面よりも下でした。

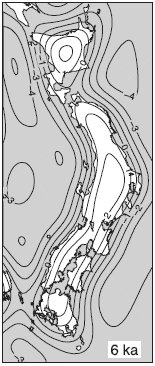

それでは鹿児島付近はどうでしょうか。Okuno et al.(2014)によれば、縄文海進時(6,000年前)には右図に示すように、現在とほとんど変わらない海水準でした(改良オーストラリア国立大方式による)。関東平野で確立された数値を機械的に当てはめてはいけないのです。

なお、グレイシオアイソスタシーとハイドロアイソスタシーの両方の効果を含めてグレイシオハイドロアイソスタシーと呼ぶことがあります。

文献:

- Daly, R. A.(1925), Pleistocene changes of level. Am. J. Sci., Ser.5, Vol.10, p.281-313.

- Dutton, C. E.(1892), On Some of the Greater Problems of Physical Geology. Bull. Phil. Soc. Wash., Vol.11, p.51-64.

- 遠藤邦彦(2015), 日本の沖積層. 冨山房インターナショナル, 415pp.

- Farrell, W. E., Clark, J.A.(1976), On postglacial sea level. Geophys. Jour. Royal Astron. Soc., Vol.46, No., p.647-667.

- Milne, J.(1881), The stone age in Japan; with notes on recent geological changes which have taken place. Jour. Anthropol. Inst. Great Britain & Ireland, Vol.10, p.389-423.

- モース, E. S.(1983), 大森貝塚―付 関連史料―. 岩波文庫, 219pp.

- 中田正夫・奥野淳一(2011), グレイシオハイドロアイソスタシー.地形,Vol.32, No.3,p.327-331.

- Okuno, J., Nakada, M., Ishii, M. & Miura, H.(2014), Vertical tectonic crustal movements along the Japanese coastlines inferred from late Quaternary and recent relative sea-level changes. Quat. Sci. Reviws, Vol.91, p.42-61,

- 大塚彌之助(1931), 日本島の冲積期初期の海岸線の變化とその沿岸陸棚に發達する沈溺谷に關する時代的考察 その他. 地理学評論, Vol.7, No.6, p.447-458.

- 大塚彌之助(1952), 地質構造とその研究. 朋文堂, 275pp.

- Peltier, W. R, Farrell, W. E., Clark, J.A.(1978), Glacial isostasy and relative sea level: A global finite element model. Tectonophysics, Vol.50, No.2–3, p.81-110.

- Sugimura, A. and Naruse, Y.(1954), Changes in sea level, seismic upheavals, and coastal terraces in the southern Kanto region, Japan. (I). Japanese Journal of Geology and Geography. 24, 101-113.

- Sugimura, A. and Naruse, Y.(1955), Changes in sea level, seismic upheavals, and coastal terraces in the southern Kanto region, Japan (II). Japanese Journal of Geology and Geography, 26, 165-176.

- 杉村 新(1977), 氷と陸と海. 科学, Vol. 47, No.12, p.749-755.

- 東木龍七(1926), 地形と貝塚分布より見たる關東低地の舊海岸線(一). 地理学評論, Vol.2, No.7, p.597-607.

- 東木龍七(1926), 地形と貝塚分布より見たる關東低地の舊海岸線(二). 地理学評論, Vol.2, No.8, p.659-678.

- 東木龍七(1926), 地形と貝塚分布より見たる關東低地の舊海岸線(三). 地理学評論, Vol.2, No.9, p.764-774.

- 東木龍七(1927), 日木群島の海岸低地の舊海岸線決定法. 地理学評論, Vol.3, No.8, p.805-806.

- Woodruff, J. D., Donnelly, J. P. & Okusu, A.(2009), Exploring typhoon variability over the mid-to-late Holocene: evidence of extreme coastal flooding from Kamikoshiki, Japan. Quat. Sci. Reviws, Vol.28, p.1774-1785.

- (), . , Vol., No., p..

- 第四紀学会, だいよんき Q&A.(回答者:三浦英樹)

- 東大総合研究博物館, 縄文の記憶.

- 前田保夫・久後利雄, 六甲の森と大阪湾の誕生. 神戸市立教育研究所ホームページ

更新日:2015/11/26